我们必须学会设身处地地站在对方的角度看待世界,换言之,就是具备深度“读心”能力。我们在解释他人的行为时,常常下意识地聚焦在他们的动机和意图上,而如果我们的目标是第三方,仅具备简单的心智能力是不够的。我们需要足够的认知能力来辨识复杂的精神世界,只有具备了这些能力,你我之间才能既说天道地,又言之有物。

在非人类灵长类动物当中,第一次突破社会群体大小的极限(约60~70个)与真正的语言出现(超过120人)之间,存在着一个鸿沟。填补笑声和说话之间的空白的,一定是歌唱。

片刻之间,他陷入了沉思。一定是那两个女人加工毛皮时有节奏的动作勾起了他的回忆。他的脑海中浮现出了十几天前宿营地里的场景:透过朦胧的夜色,远处的篝火焰火熊熊,火光融融,一群男人围着火堆,铿锵有力的跺脚声此起彼伏。他们优雅合拍地旋转、摇摆,嘴里还哼唱着一首古老的歌谣。在他们旁边,一群女人簇拥在一起,一边击掌,一边敲打着空心的原木和龟壳,间或发出尖锐的歌声。男人们每转一圈,女人们击打的节奏就会稍稍加快一些,激励着男人们越转越快。

男人们乐此不疲。汗水顺着长满胡须的脸庞流下,滴落在他们赤裸的胸膛和大腿上。歌声愈发激荡,跺脚声愈发有力,而男人们摇晃肩膀的动作也愈发夸张。这时候,女人们高亢的泣诉之声与男人们低沉的哼唱之音交织在一起,在深邃的岩洞里久久回荡,共鸣之音让听者陡生悚然之意,站立不稳。

一定是在那个时候,那位老妇人离开了女人堆,悄然走进了男人们的圈子,很快融入了律动的人群之中。她的身体仿佛被重新注入了活力,随着音乐和男人们的韵律摇曳起来。然后,其他的妇女和孩子也一个接一个地加入进来,等到火堆余烬未灭的时候QrCRg,几乎所有的人都在摇摆旋转。剩下的只有少数几个妇女,由于被小孩子羁绊着还待在原地,无法加入舞蹈的行列,但她们仍在尽情地歌唱。舞者正欢,激情未褪,怎能少了她们的阵阵歌声和敲击的节奏。

他总是惊叹于女人们是怎么知道何时该加入男人的舞圈的。事先没有任何的端倪,可总有一位老妇人像感应到了什么,她的眼中闪着熠熠光辉,苍老的身躯一下子就与韵律融合在了一起。没有变化的舞步,没有尖锐的歌声,只是在恍惚之间,这一时刻降临了。刹那间,他轻盈如风,一股欢欣沉醉、心意相通的快感涌入脑海,再也没有口角是非,只剩下水乳交融;再也没有委屈苦楚,只剩下心心相印。一切的愤怒、猜忌都被抛在了脑后,他如释重负、心旷神怡。这种感觉总是让他惊喜异常。舞蹈或是无心,舞者或是无意,但每一次欢舞之后,人们都更加慷慨大度、乐于奉献,也更加情投意合、欢欣鼓舞。

人类拥有一样其他动物(包括我们的猿类表亲)所不具备的特质:语言。生物圈中有大约4 000种哺乳动物和10 000种鸟类(所谓的“高等动物”),然而只有人类具备这种特殊的能力。的确,所有其他的动物都可以相互沟通,有些沟通方式还相当复杂,但论起灵活度和信息量来,都无法与人类的语言比肩。蜜蜂之间可以互相告知花田的方向和距离,但它们既不能对花蜜的优劣评头论足,又不能拿今天的花蜜跟昨天的花蜜比较评判一番。它们无法点评飞行条件,也不能八卦蜂后与雄蜂之间的绯闻,更不用说商量明年换巢的时候该咋办的事儿了。说到底,它们和其他动物即便有自己的沟通系统,也没见它们创作出任何一部文学作品出来。

这些事情对人类来说就很自如了。语言使得我们可以从事一些只有人类才能做到的项目,比如建造火箭,把人类送上月球或者更远的地方。如果没有许多人的通力合作,如精心编排每一个复杂的任务,以及几代科学家不断积累的知识(很多专业性非常强的知识只有借助语言才能一代又一代地传承下来),这都是根本不可能做到的事情。而在这两点上,语言都起到了关键性的作用。正是语言让分布在不同地方、拥有不同学科背景的人的研究工作协调一致。也只有语言,才能让知识从一代科学家传递到下一代科学家手中,而如果没有这种沉淀和传承,任何科学家和工程师都不可能仅凭一己之力就把第一枚火箭发射到月球上去。

那么,为什么唯独人类有这种能力?为什么人类这么独特?而这种卓尔不群的语言能力,跟人类那些别具一格却又常常被忽视的能力,又有什么密切的内在联系呢?

八卦可是件大事

语言是人类交换信息的基本手段。人们通常有这么一种观点:这些用于交换的信息必须是某种关于环境或者手段的描述,例如,“湖边有一群野牛”或者“手斧是这么制作的”。语言起到的是推动技术性交流的作用。

与其说这个观点不对,还不如说这个观点的意义不大,特别是在用来解释人类是如何从事上述活动的时候。的确,传递“野牛在湖边”之类的信息,我们肯定需要互动,但当狩猎开始时,我们一般会用无声的方式传递信息。结伙狩猎的人一般不多(现代社会中很少超过6个人,独自行动也很常见),而狩猎本身通常是悄无声息的。毕竟,没有人会在狩猎的时候喋喋不休地称赞天气有多好,或者表达自己多么希望在打完猎后啃一大块牛排。真要这么做,猎物早被吓跑了。同样,当我们互相传授如何打制石器或烧制陶土壶时,往往话并不多,仅仅是意味深长地说上一句“看我怎么做……”。我们大多数的日常技能都是通过自己探索的方式学会的,而不是听着口令完成的。这时候,语言其实就是一种吸引注意力的手段:只要说一句“看好了!”就够了。语言中的遣词造句,不管有多么复杂和精妙,似乎都没用,肯定还另有隐情。

让我们看看人们在交谈的时候都谈些什么内容。大部分时间内,我们是在谈论社会性话题——喜欢什么,不喜欢什么,别人昨天在干什么,某某人怎么样,孩子们一直在干什么,明天郊游怎么办,家里或者单位里有什么棘手的事情,等等。这些话题加在一起能占到2/3。其余的内容——政治、文化、技术、音乐、运动,组成了剩下的1/3。这当然不是说所有的交谈都遵循这个比例,也不是说所有人谈话的规律都是这样。如果我断言女人们的聊天内容更多的是社会性话题,估计你也会习以为常吧(当然比例也没那么高,大概是3/4吧)。男人们则会将更多的时间放在体育和“这东西是怎么做出来的”之类的技术性话题上。

当然,我们会聊很多所谓的技术性话题,比如工作上的事,怎样从网上免费下载东西,甚至还有鲍勃迪伦的歌词的语法结构。我们当中有很多人可以连续几个小时津津乐道于此,但实际情况是,除了一小撮发烧友,大多数人很快就没兴趣了。生活中最郁闷的事莫过于在某个鸡尾酒会上碰见一个讨厌鬼,他恨不得把自己知道的所有与下象棋有关的事情都告诉你,或者是跟你复述一遍昨天刚在网上发现的东西。遇到这样的主儿,我想你肯定很想说,“很高兴跟你谈话,可我要找那边的杰迈玛说一句话……”,或者“哎呀,我要再去倒一杯酒……”。

但是,如果谈话转向了某个你认识的人,或者是你的个人经历,乍听上去似乎应该索然无味,而这反倒会让我们夸夸其谈。所以,人们的交谈中社会性话题比重那么高绝不是偶然。

我们也不能将这种现象当成打发时间的、纯粹穿插在为数不多的重要谈话之间的闲聊。大自然极少挥霍:它绝不会助长那些目的性很强,但只是偶尔为之、剩下的时间都在“空转”的机能。更常见的情况是,如果某项生物机能只是间歇性地发挥作用,那么它往往会在用得着的时候才出现,用不着的时候就消失。某些动物(包括某些灵长类动物)的睾丸也会在无用武之地后自行消退。女性的生殖系统,不管是子宫还是乳房,都会在怀孕及生产之后的几个月里迅速胀大,然后再或多或少地恢复原状。是的,人类如此热衷于社会性话题绝不是一种附带现象,更不是一种副产品,这才是要害。不管你喜不喜欢,我们都必须把这件事的来龙去脉解释清楚。

那么语言为什么会成为一种社会现象呢?长话短说,答案就在社会脑假说(social brain hypothesis)(26)中。在本书第2章中,我们已经看到灵长类动物的社交范围和新皮质的尺寸有着密切的关系。由这种关系预测得到的人类的群体规模约为150人,而这个规模似乎是人类社会的共同特征。灵长类动物维系群体关系的基本机制是“相互梳毛”,也即一个群体内的动物互相为对方梳理毛发。我们的确说不清楚梳毛到底是怎么把群体团结起来的,但确凿无疑的是,猴子和猿类典型的群体大小,跟它们花在相互梳毛上的时间有着直接关系,群体越大,动物花在彼此身上的时间就越久。如果人类也想和猴子、猿类一样采用梳毛这种源远流长的手段,并把上述关系套用过来,那么人类每天至少要拿出日常生活中40%以上的时间来做这件事。

这貌似是一个极好的主意,但对任何一个生活在真实世界中的生物体来说,这都非常不切实际。寻找食物极耗时间,导致没有什么猴子或者猿类会在它们没睡着的时候花20%以上的时间来相互梳毛。这纯粹是一个时间预算的问题:每天就那么点时间,先填饱肚子才是正事。如果沉溺于社会活动,那维持生存的能量就不够了。

人类也不过如此。从现代的欧洲社会到新几内亚的传统农民,再到东非的牧民,人们花在社交上的时间(主要指谈话交流),比例几乎均为20%。看起来,即使人类使用语言而不是通过梳毛来维系社会关系,我们也创造不出多余的时间用来交往,充其量不过是更会利用时间,将灵长类动物的能力发挥到了极致而已。

帮助人类做到这一点的正是语言。使用语言的方式有很多种,最简单的是,语言让我们可以同时与几个人互动。如果把交谈看作“梳毛”的一种方式的话,那么我们可以同时为几个人“梳毛”。然而,如果交谈开启了“全自由”模式,那么上限似乎是三个人。假如参与谈话的人超过了四个(一个人讲,三个人听),那么不超过半分钟,一场谈话就会分成两场。在任何聚会上,只要你注意观察就能发现这一点。

其中一个原因似乎是,当谈话的人员超过四个的时候,整个圈子就变得太大了,发言者的声音很难盖过背景噪声。在这种情况下,听众不大容易听清楚发言者正在讲些什么,既然没把握,也就更加犹豫到底要不要插嘴。于是,人们就会转向旁边的人并开始聊天。此外,随着参与人数的增加,每个人发言的机会也迅速减少。两个人交谈,其中每一个人都有50%的时间来说话,而如果是五个人交谈,每个人的说话机会就降到了20%,结果就是人们越来越感到不值得参与谈话,除非你天生就立志做一个倾听者。

如果真要将听众的数量增加到三个以上,还要保证一场谈话不会分裂成几场小的谈话,那就只能强制推行一些严厉的谈话规则。要么有一个主持人,由他来指定谁什么时候可以发言,要么有一个正式的环境和安排,确保同一时间只有一个人在发言,其他人都要毕恭毕敬、洗耳恭听,比如演讲、布道。当然,如果这么正式的话,很多听众都会无精打采、慢慢地进入梦乡。长时间保持注意力是件很辛苦的事情,从这个意义上讲,发言几乎算得上是种解脱。

日常会话肯定不能这样,我们需要互动,每个人在某个合适的时机都要说几句。但更重要的是,我们与发言者或其他听众进行的是一场真正的对话。别人讲话的时候,我们会有一些回应,这种附和的方式可以鼓励发言者继续讲下去。这就跟为其他动物梳毛一样,相当于在告诉对方,“我宁愿跟你待在一块儿,而不是与吉姆一起”。看,这就是我的利益声明和意向宣言。相比较而言,人类所能采取的方式已经丰富得多了。猴子或者猿类梳毛的时候,只能一个一个地来。

人类在做真正意义上的“梳毛”举动的时候也不例外:大多数情况下,如果我们与某人有着亲密的身体接触,而同时又对别人非常亲昵,那等待着我们的一定是雷霆万钧。这种“一个一个来”的特征意义深远,说明社会关系的建立绝不是简单地说一句“我们做朋友吧”就万事大吉了。相反,为了建立真正的关系,我们需要大量的时间投资,而用于绑定社会关系的总体时间又只有那么多,所以,必然存在任何一个人都可以维持的社交关系数量的上限。动物梳毛和人类聊天,假设两者规则一样,动物是一对一,而人类能做到一对三,从中我们已经可以看到语言是如何帮助我们扩大社交圈规模的了。

语言还有其他一些特性,其中之一是语法的功劳。语言可以促进信息的交流,例如交换与自己的社交网络有关的信息。我们可以接收到芙洛阿姨和弗雷德叔叔的消息,打探出这些天侄子比尔跑哪里去了,还有表姐佩妮为什么要离婚等。狒狒和黑猩猩对此都是望尘莫及,它们只能眼见为实。如果某只黑猩猩的好友背叛了同盟,偷偷投靠了它们俩的死敌,那么这只黑猩猩就会一直被蒙在鼓里,在决一死战的时候才发现自己已经是孤家寡人了。但人类不一样。只要一有风吹草动,我们就可以去探听有没有人注意到任何异常情况;即便是没有任何蛛丝马迹,也会有些人跑过来在我们耳边嘀咕一番某人的阴谋诡计——这幅情景,只要想想莎士比亚的著名戏剧《奥赛罗》中,伊阿古如何千方百计地要在奥赛罗面前诋毁苔丝狄蒙娜就够了。

简而言之,语言可以让我们跟上这个社会关系不断变化的世界,比如知道社交圈里谁行为不当,谁值得深交,甚至谁可能成为终身伴侣。语言对我们维系社会关系至关重要。这意味着,尽管人类的社交网络规模比黑猩猩大很多,我们还是能够有效地管理这个网络,而且多了“退一步海阔天空”的选择,没必要一言不合就大打出手。这还意味着,如果要去参加某项特定的社会活动,我们在赶场前就能做到胸有成竹,因为每个人的最新动向都尽在掌握!尽善尽美当然很难做到,但是总归可以避免低级错误。

口吐人言,绝非一日之功

20世纪50年代和60年代初期,心理学家们跃跃欲试,希望能向黑猩猩传授人类语言。此种想法源自一个问题:人类的语言能力究竟是来自本能呢,还是因为人类婴儿生活在一个周围都是讲某种语言的人的环境里?如果是后者,那么这种环境可谓是得天独厚。一不做二不休,几位美国心理学家干脆在自己家里领养了几只黑猩猩幼崽,甚至将它们与自己的孩子放在一起,给予了一视同仁的关爱。

在某种意义上,实验结果大获成功:黑猩猩们还真学会了几个英语单词。但从另一个角度来看,结果也非常令人失望。黑猩猩充其量只能发出一些模仿英语单词的含混发音。最终,由于黑猩猩的发育速度比人类婴儿要快得多,它们非但没有学会说话,反倒是把人类婴儿给带坏了。人类的婴儿仿佛是超级模仿者,什么都学,在模仿对象本身就是调皮大王的情况下更是如此。实验最后只能被迫终止,而且再也没有人做过。

实验之所以失败,还有另外两个更有趣的原因。第一个原因是猿类根本就没有说话用的发音器官。黑猩猩的喉咙在咽部的位置比较高,紧顶在舌头后面。而人类的喉咙则处于低位(喉咙的顶端就是喉结,西方人称之为“亚当的苹果”)。人类婴儿出生的时候喉部较高,等成长到语言学习期时,喉部才会下降。喉部位置降低所带来的后果是吞咽与呼吸无法同时进行,所以成年人如果一边喝水、一边说话,就有可能呛水。而婴儿就没有这种顾虑,半夜饿了的时候,照样可以自如地吮吸妈妈的乳头,尽管这时候妈妈正半梦半醒,压根儿顾不上照看孩子。同样是吮吸,婴儿可以一直坚持到累得吸不动为止,而成人每隔一分钟就得停下来休息一阵。整个过程相当累人,甚至可以说令人沮丧。

喉部位置降低还带来了一个后果:喉、口部的共鸣腔扩大了,这就使得人类可以发出一些远超猿类能力所及范围的声音。老实说,一门语言如果没有这个大一号的发声腔体相助,其表达力一定是非常贫瘠的。总之,猿类受声腔所困,永远无法学会人类的语言。瞧!我还真有后见之明。

第二个原因或许更加根本,就是我们在第2章遇到的“心智理论”。自从诺姆乔姆斯基(Noam Chomsky)在半个世纪前使语言学大放异彩之后,语言学家们就把注意力放在了语法上,以及语法如何帮助人们将想说的内容编码到语音流中来传递信息。但即便是句法分析这样难啃的骨头,也并不是语言中最难的部分。最费脑力的工作是预判听众将如何听懂我们要说什么。如果语言只是在利用符合语法的句子来描述眼前的情景,那聊天一定会变成一件味同嚼蜡的事情:“今天,十字路口竖起了一个新的红色停车标志”“哦……很有趣……嗯,我想跟那边的杰迈玛谈谈……”。

聊天中真正让我们感兴趣的部分是玩心理游戏。我们会讲笑话,还会随意地使用隐喻的手法,导致我们说的每一句话都跟它的字面意义不同。比如,“你离开的时候,帮忙把门带上好吗?”,而如果你真的把门“带”走了,肯定会有人大跌眼镜。这样就出现了一个问题:我们绞尽脑汁,一边谈话一边设想听众将如何解读自己的话语,或者反过来,试图理解讲话的人在说些什么。我们还会讲谜语、兜圈子,似乎在刻意地避免用直白简单的英语把事情讲清楚——这里的英语可以换成法语、波兰语或者汉语,都没什么区别。

为了驾驭这种自找的麻烦,我们必须学会设身处地站在对方的角度看待世界。换言之,就是具备深度“读心”能力。我们在解释他人的行为时,常常下意识地聚焦在他们的动机和意图上,而如果我们的目标是第三方,仅具备简单的心智能力(二阶意向性)是不够的。伊阿古希望(1)奥赛罗相信(2)苔丝狄蒙娜(3)另有所爱,而这并不需要他亲口告诉奥赛罗这个摩尔人。苔丝狄蒙娜做了些什么并不重要,她的所作所为暗示了什么更重要。而伊阿古有种天生的本领,他知道奥赛罗会怎样揣测苔丝狄蒙娜。同时,在观看戏剧的时候,观众们也能预见到奥赛罗必然会这么想,还能预见其悲剧后果,而这就是戏剧的魅力所在。

如果伊阿古无力从事这些智力体操,他就不可能向奥赛罗呈上那么多假象和谎言。奥赛罗也就不会对苔丝狄蒙娜疑神疑鬼,也不会杀了她,更不会在恍然大悟后悲愤自杀。如果真是这样,这个故事也就失去了感染力。没有三阶意向性,伊阿古绝想不出此伎俩。没有四阶意向性,观众们不可能看懂整个故事线。更甚之,没有五阶意向性,哪儿来的莎士比亚的生花妙笔?假如没有五阶意向性,莎士比亚真的就成了常言说的“随意敲击键盘的黑猩猩”。如果没有心智化能力,特别是高阶意向性能力,文学作品和日常交往就都成了痴人说梦。我们的世界将变得枯燥、愚昧,生活将失去乐趣,人与人之间将只会沉默以对。

总之,黑猩猩不能讲人类语言的第二个原因在于,它们没有足够的认知能力来辨识复杂的精神世界,而只有具备了这些能力,你我之间才能既说天道地又言之有物,特别是谈到诸如“某人在他的圈子里做了些什么”的话题时。

语言何时产生?

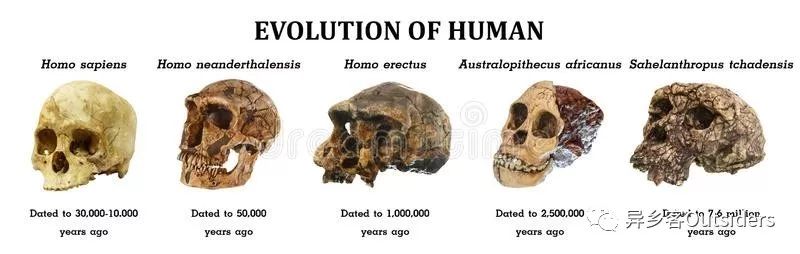

既然黑猩猩没有语言能力,那么语言是何时产生的呢?解决这个问题有两种办法,每一种都不是那么尽善尽美。首先是从化石记录中寻找任何与语言或说话相关的解剖学线索。只要找到这些证据,尽管是间接证据,我们就找到了语言或说话存在的基础。其次是基于我们发现的新皮质大小、社会群体大小以及梳毛时长三者之间的关系,通过找到什么时候人科动物的群体大小已经不能单靠梳毛行为来维持了,我们就可以找到语言产生的时间。

基于第一种方法,人们已经对某些和说话有关的神经关联展开了研究。其中一项是研究与舌头相连的神经出颅骨的孔洞大小。这个孔洞的大小反映了神经的粗细,而神经的粗细又反映了它所承担的工作量。开口说话需要精确的吐字发音能力,而这需要舌头、下巴和嘴唇三者流畅的运动配合,才能通过口型变化发出某一特定的声音。比起任何一种非洲大型类人猿,人类的舌下神经管(hypoglossal canal)要大许多。

更为重要的是,在早期智人(在大约50万年前出现,人属智人种中最早的成员)出现后,我们从所有的原始人类化石中都能发现,其舌下神经管的尺寸已经和现代人类相近了,也包括尼安德特人、克罗马农人。相反,在所有南方古猿的头骨中,这一尺寸都与猿类相仿。麻烦的是,我们想找到位于进化史上这两个阶段之间的头骨,用于测量其舌下神经管的尺寸,但目前为止什么都没有找到,所以很难针对这种尺寸的变化来给出确切的时间,只能说是在距今200万~30万年前之间。

第二项研究由英国罗汉普顿大学(Roehampton Institute)的安麦克拉农(Ann McLarnon)进行,关注重点在于呼吸控制。现代人与现存的猴子和猿类有一个很大的不同,其位于上胸部胸椎区域的椎管有一个明显的扩张。这部分椎管之内的神经负责控制胸肌和膈肌,对呼吸的精细控制起到了重要作用,而这点是人类说话所必须具备的条件。讲话时,我们需//www.58yuanyou.com要在一个时间段内均匀、缓慢地呼气,而这个持续的时间段远比平常呼吸要长。人类那些灵长类的表亲都做不到这一点,同时它们也缺乏原由网控制呼吸用的增大了的胸神经。

通过检查原始人类化石的胸椎,我们发现这种明显扩张的椎管出现的时间与上文中提到的舌下神经管几乎一致。更老一些的南方古猿和直立人的化石,其胸椎管的尺寸与其他猴子和猿类差不多。而尼安德特人和约8万年前的早期现代人类,其胸椎管的尺寸和现代人类相差无几。当然还是那个老问题,由于找不到处于过渡阶段的椎骨化石,我们无法给出确切时间,但是基于尼安德特人和早期现代人类的椎管都具备扩大化的特征,我们至少可以得到一个简单的结论:他们的这一特征都是从与其最近的共同祖先——约50万年前的早期智人那里继承来的。

将这些分析整合起来,我们可以框定一个人类开始说话的时间段。首先,胸椎管的尺寸可以帮助我们将最早的时间定在160万年前左右,也就是与猿类类似的胸椎化石最晚进化出来的时间。其次,由于尼安德特人和克罗马农人都具备现代意义的舌下神经管和胸神经管,最简单的解释就是这一特征源自其共同祖先早期智人。所以,人类开始说话的可能的最早时间也一定是其共同祖先出现的时间,也就是50万年前。

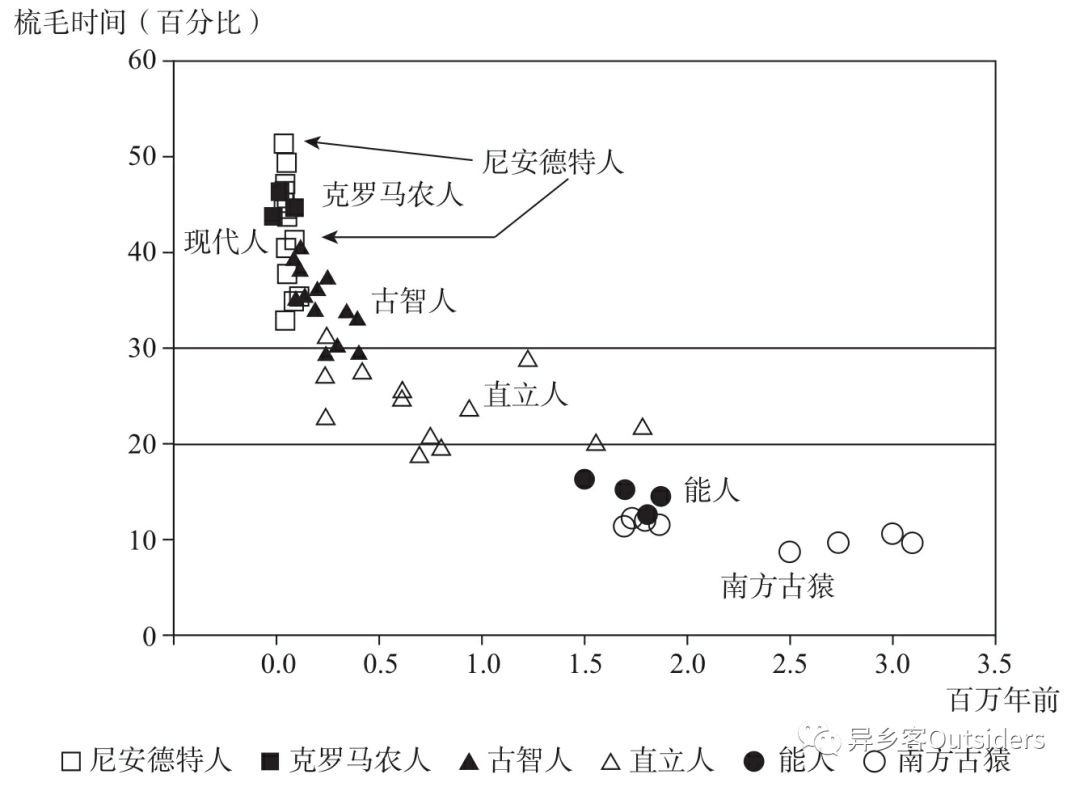

另外的一种做法是利用第3章中探讨的新皮质大小和社会群体规模之间的关系,并基于以下事实展开研究:旧世界猴和猿类花在梳毛上的时间与其群体大小存在着明确的关系。我的《梳毛、八卦及语言的进化》一书中相当详细地描述过这些内容。其中的精髓在于,如果我们把灵长类动物的群体大小与新皮质大小之间的关系应用到化石标本上去,就可以预测出所有原始人类的群体规模随着时间流逝是怎样变化的。有了群体的大小,我们又可以利用旧世界猿猴的群体大小和梳毛时间之间的关系来预测每一个原始人类群体花在“相互梳毛”上的时间有多少,当然前提是“相互梳毛”这种灵长类动物采用的传统方式的确是维系其社会群体的纽带。我们的分析结果如图4-1所示。

图4-1 梳毛时间占比变迁图

根据从化石标本中得到的脑容量大小(如图1-2所示),以及旧世界猿猴的群体规模与梳毛时间之间的关系,如果原始人类以猿猴的方式来维系社会关系的话,我们就可以计算得到其花在梳毛上的时间。任何猿猴类动物花在梳毛上的最大时间比为20%。人类在梳毛需求达到30%时(这是传统梳毛方式加上合唱方式并有效维系社会关系的情况下的上限),就需要语言能力了。

这些分析告诉我们的是,在人类进化史上,南方古猿时期对“梳毛”时间的需求仍然在现存的猿猴类动物的能力范围之内。只有到了直立人时期,这种需求才开始上升并超过了20%,也是非人类灵长类动物的上限,即使是这样,这种上升的势头也非常缓慢。等到人类物种中最早的成员早期智人在50万年前出现的时候,需求开始飙升。也就是到了这个时间点上,我们才发现需求大大超出了现存猿猴类动物的能力范围。这些分析和我们从与说话有关的解剖学证据上得到的结论不谋而合,从而再次证明语言的确是人类的特质。

总之,看起来50万年前的智人已经具备了语言能力,至少是某种形式的语言能力。关于这是不是我们今天所熟知的语言形式,还是个悬而未决的问题。但有一种解读貌似是合理的,即语言能力并非是突然冒出来的,而是一旦以灵长类动物的传统方式不足以应对社会交往的需求,并且在社会联系的纽带上留下了缺口的时候,语言能力就日渐发展起来了。同时,这也带来了一种可能性,语言实际上可能经历了一个“歌唱”的阶段,一个属于“音乐”而非“口语”的阶段——这个阶段并没有产生语言学意义上的语言。不过,在谈及这个可能性之前,我还是先简述一下人类对话时的另一个奇怪特征。

逗人笑就是在“梳毛”?

人类能够发展至此,无疑语言有着很大的功劳。但同时,在我所勾勒出的语言故事中,还有些东西被遗漏了。两只猴子互相梳毛、拉近关系,而能被梳毛似乎是件非常享受的事情,可以使心跳舒缓、全身放松,这些都是出现在非人类表亲身上的明显反应。的确,只要梳毛的过程足够长,它们还会睡过去。这种催眠效果源自梳毛可以有效刺激大脑释放内啡肽,而这是一种大脑自己产生的止痛药。内啡肽属于阿片类物质,它们与鸦片、吗啡等传统鸦片制剂有着非常相似的化学结构,这也解释了为什么我们很容易对后者上瘾。

对猴子的实验研究证实了这一点。动物们如果摄取了人工鸦片制剂,就会丧失对梳毛的兴趣;如果喂给它们鸦片阻滞剂,它们就会焦躁不安,四处寻求梳毛对象。不管如何,梳毛都会让受体产生一种轻松愉悦感,而看起来这恰恰就是梳毛能够成为社交黏合剂的最直接原因。我们其实并不清楚梳毛背后的机理,但很明显,梳毛的效果立竿见影,互相梳理的双方很快就能其乐融融。在某种程度上,这种幸福感也会转化为在冲突发生时的互相支持。人类又何尝不是如此:跟谁打交道开心,就愿意帮谁摇旗呐喊、排忧解难。

那么,在人类的交往过程中,是什么化学刺激起到了同样的作用,使得语言可以在拉近关系的时候大显身手呢?语言本身并不像梳毛或者按摩,它缺乏直接的生理干预以产生阿片类物质。当然,如果关系比较密切,人们的确会相互梳理、爱抚,或者做一些与此等效的事情。但是这种交互很明显只会在亲密关系中存在。确切地说,此时此地,语言甚至都是多余的。等效的“梳毛”行为(轻触、摩挲、爱抚)会局限在某人与配偶、父母和孩子之间,有时会发生在祖父母或最好的朋友之间,和相对远些的亲戚,如姨、舅、外甥等就不常发生了,至于外人,则基本不会这样做(其他人家的婴儿除外)。而假如这种行为转移到医生、老师、学生或同事,甚至马路上的一个陌生人身上,对方轻则横眉冷对,重则大发雷霆。在当下社会,你很可能会等来一张控告骚扰的法庭传票。

这就引出了一个有趣的问题:为什么与陌生人之间的亲密接触会如此令人不安?我的猜想是,人类和倭黑猩猩一样,会因亲密的身体接触产生兴奋感,而这很难不跨界:在放松的环境下,肌肤之亲情到浓时,很容易春意大发。那么,如果我们既不想跟别人一接触就性交,又想建立亲密的关系,该怎么办呢?我的答案是:逗他们笑。

仔细想来,笑是一个非常奇怪的行为。黑猩猩身上隐约有些会笑的迹象,而且这也的确被认为是人类发笑的起源。但黑猩猩的笑几乎是一种玩耍时专用的表情,在它们邀请伙伴一起玩乐,或者是已经加入游戏时,黑猩猩经常会发出一系列安静而急促的喷气声,嘴巴还大张着。有一个描述这种表情的术语叫“放松地张嘴”(relaxed open mouth,简称ROM)。可是,比起人类的欢笑,这种行为只是最基本的行为之一,更像是人类在举着酒杯轻轻一碰时做出的那种彬彬有礼、温文尔雅的微笑,或者是小孩子们在相约游戏时使用的表情。人类欢笑起来热烈程度可以高很多,如开怀大笑,而且发出欢笑的场合也比黑猩猩多很多。在动物世界,别的动物并不会发笑,至少不会以人类的形式发笑。

我们来想一下人类发笑的时候会发生些什么,特别是你无拘无束、狂放潇洒、尽情欢笑的时候,你是不是感觉有点轻飘飘、神清气爽、全身放松,仿佛进入了天人合一的境界?是不是听起来有些耳熟?是的,这种感觉还是基于内啡肽的作用。发笑似乎可以很好地促进内啡肽的释放,而且有一些间接的实验证据可以证明这一点。之所以只有间接证据,是因为直接测量内啡肽的释放量比较困难,需要实施一种叫作腰椎穿刺的手术,把一根粗大的针头插入相邻的椎骨之间获取脊液。因此,大多数实验都采用“疼痛耐受度”这种更易实施的测试手段。其中的逻辑在于,既然内啡肽是疼痛控制系统的一部分,那么内啡肽越多,一个人忍耐疼痛的阈值就越高。

我的两个学生——朱丽叶斯托(Julie Stow)和吉塞尔帕特里奇(Giselle Partridge)进行了两个独立的实验以检验这个想法。在这些实验里,我们要求实验对象将冷酒器的冰套放在胳膊上,看他们能坚持多久。经过一轮测试后,我们再给他们放映一部纪录片或喜剧节目,之后再请他们做第二轮测试。那些观看枯燥纪录片的受测对象,前后两次忍受低温的时长没什么变化,而那些观看了喜剧的受测对象则有显著提升。而且,提升程度还与他们观看喜剧时发笑的次数有关:发笑的次数越多,提升程度越大。

这或许解释了人类在谈话时的另一个奇怪的特点,我们似乎花了很多时间来使双方发笑。人类语言是被设计用来交换信息的,这应该是一个郑重且必须严肃对待的目的,但实际上我们很少拿语言来干这事儿。的确,除了特殊情况以外,如果谈话对象始终在滔滔不绝地讲述一些令人无动于衷的信息,我们一定会觉得乏味无趣,就好比如下的情形:“关于我发现的那个位于十字路口的新的红色停车标志……”“嗯……你刚才说吧台在哪儿来着?”。但如果有人给你讲各种小笑话,或者谈话中时不时穿插着几句俏皮话,那么吧台什么的就都不重要了。

这正是费罗德斯珀桑德(Feroud Seepersand)在对会话进行研究时发现的。在自然环境下,他监听了一些在酒吧和咖啡厅里发生的对话,每隔30秒记录一次讨论的话题,同时也会记录下每个人什么时候会发笑。他的研究结果表明,两个人交谈时,如果其中一个人笑了,那么他们两人继续讨论同一话题的持续时间,要明显长于两个人都没笑的情况。这就和梳毛一样,笑声可以鼓励你继续与某一特定的谈话对象互动,究其原因,就是背后大量的内啡肽使你对谈话对象产生了充分的好感。

实际上,最近发现的一些证据更有趣。一项针对有不同部位的脑部损伤的患者的研究表明,大脑右侧额叶的一个特定区域对于具备理解和欣赏幽默的能力至关重要。即便没有大脑其他部位(包括左半脑)的参与,人们仍然能够理解和欣赏幽默。出乎意料的是,这里说的幽默不仅包括漫画和其他以可见形式存在的幽默,也包括各种口头语言中的幽默。要知道,大脑中的语言处理中枢是分布在左半球的。而如果大脑右半球中这个特定的区域受损,人们对笑声和微笑的反应也会大大减弱。更加奇特的是,右脑中的这部分与大脑边缘系统中的杏仁核也有着直接的神经联系。而杏仁核是大脑中负责处理情绪和情感暗示的部分。

笑是一种具有高度感染性的仪式化活动。我们独处的时候往往很少发笑,如果有人非要这么做,那一定会招来非议。按照惯例,只有疯子才独自发笑,剩下的正常人要么是跟着别人一起笑,要么是因为当时的社会情境的确好笑。这就是为什么电视节目里如果没有预先录制的笑声,我们会选择走开,反之我们可以待在屋子里看电视一直到深夜。笑几乎是人类最后一件心甘情愿去做的事情。同样,这也是为什么当某人用外语讲了一个笑话的时候,尽管可能一个字也没听懂,我们还是会和大家一起放声大笑。吸引我们的与笑声本身没有太大关系,而是笑声所具有的如社交合唱般的“和声”特性。

在人类进化过程中的某个时间段,我们仿佛借用了黑猩猩的表情,并将其强化,实现了远距离“梳毛”的效果。由于涉及欢笑和语言的大脑区域非常不同,甚至不在同一个半脑上,所以发笑行为可能在语言出现之前就已经进化很长时间了。笑声的传染性如此之强,说明它曾被用于某种公共仪式,其发声就好比传统的灵长类动物之间用来打招呼的方式,但还不具备口头语言的特征。当然,随着语言的出现,人们开始用各种话语来激发其他人发出笑声,比如说讲笑话。笑话是一种非常古老的传统,比语言的其他方面都要历史悠久得多。

音乐曼妙,大家一起来跳舞

音乐和歌唱之中似乎存在一些基本的、与生俱来的东西。在情感上,我们面对音乐和歌曲时的反应与面对一个个单词的时候有着天壤之别。自古以来,作曲家们就认识到,他们可以通过编排音调及其顺序来激发人类的情感,使我们时而欢欣,时而绝望,又或是兴奋不已,禁不住用脚打起拍子来。同时,人们也一直在争论,这种情感到底是基于特定的文化,还是人类共同的反应。音调上升会让所有人都感到欢欣鼓舞吗?音调下降会让所有人都觉得抑郁消沉吗?大调音阶燃起希望、小调音阶压制梦想?快节奏的音乐会让我们激动难耐,慢节奏的音乐又会让我们懒散无力?抑或这些情绪反应只不过是十几个世纪以来西方音乐发展、沉淀下来的产物?

我对这个问题的答案不感兴趣。我在乎的是作曲家们怎么可以操控我们的情绪,而这与他们最初采用的作曲方式无关。我们在聆听音乐时会心潮澎湃,这似乎是一种普遍的人性,而且这一点在人类聚集在一起的时候表现得更为明显。在几乎所有的宗教中,齐声吟唱都是一种早已被强烈认同的情感支持方式。

那么,音乐为什么和人类有如此关系?它在人类进化的故事中扮演了什么样的角色?

对第一个问题而言,答案仍然笼罩在神秘的面纱之下。确实有些音调韵律可以触发大脑内某些隐秘之处的深层反应,其中除了负责处理声音的听觉皮质会表现出明显的活动性外,大脑主要的反应还是来自右半脑,并出自古老的边缘系统区域内(27)。由于负责处理语言的中枢在大脑的左半球,我们就此可以得到一个合理的推断:音乐和语言有着各自独立的进化史。音乐的感染力给人类带来的深刻感触,让我不禁想到音乐早就存在了,应该比语言更称得上源远流长。而这也给我们提供了一个线索,能够回答上述的第二个问题:音乐在人类进化史中的角色。

我认为答案在于:在非人类灵长类动物当中,第一次突破社会群体大小的极限(约60~70个)与真正的语言出现(群体大小超过120个)之间,存在着一道鸿沟,其中必然有某种因素出现,弥合了这段距离。鉴于我们对欢笑以及灵长类动物的大合唱的了解,也基于我们对音乐的分析,我认为,填补笑声和说话之间的空白的,一定是歌唱。

歌唱是一种有声的活动形式,特别适合多任务并行和一心二用。从外赫布里底群岛(Outer Hebrides)上的苏格兰女性所哼唱的渥尔金之歌(waulking songs),到水手们传唱的船工号子,从军队前进时的进行曲,到看台上足球迷们的助威歌,歌唱无一不起到了唤起情感、拉近距离的作用。当然,歌唱也有助于消磨时间,让艰难的任务不再那么难以忍受。但是,让我们试着扪心自问:歌唱是怎样才有如此功效的?这当然不是让你在手忙脚乱的时候脑子也别闲着!我的猜测是,一起唱歌可以促进内啡肽的释放,而内啡肽可以让工作看起来更轻松些。

实际上,人们早已知道内啡肽有此妙用了。在一次实验中,被试要一边听音乐磁带,一边在突然感到一阵兴奋的时候指出是音乐中的哪一小节触发了他们的情绪。尽管正如我们所预料的那样,人们对哪一小节音乐有感觉因人而异,但每个人的兴奋模式都前后一致。如果被试在连续试听之间被注射了纳洛酮(就是用来让猴子失去对梳毛的兴趣的药物,可以抑制内啡肽起作用),那么在接下来的试听中,与前面的对照结果相比,他们的兴奋反应明显降低了很多。而那些只注射了生理盐水的被试则没有什么变化。这就是内啡肽参与此类过程的强有力的间接证据。

关于歌唱是为什么以及怎样产生如此功效的,我们尚未得知,迄今为止这方面的研究很少。尽管如此,这种假设看起来证据很强大,至少有一种令人信服的感觉。很重要的一点是,纯音乐本身就可以创造这些情感效果,不管是无词的曲调,还是纯粹的乐器声,都和激动人心的歌词一样奇妙。天主教修道院里传统的格里高利圣咏(Gregorian plain song)就是一个特别明显的例子。真正引人入胜的是和声吟唱的声音,而不是任何单词的意义,更不用说这首歌的歌词大多由古拉丁语写就,根本没多少人懂。实际上,在欧洲音乐的早期复调时期(poly phonic period,大约为12~13世纪),作曲家通常并不会过多地关注歌词www.58yuanyou.com,不管它是某位诗人写的,还是从《圣经》中摘录的某段文本。一句歌词被截一半的现象并不稀奇,有时甚至一个单词都会被截掉一半。反正歌词是什么不重要,跟音乐搭配就行。

由此,我们也可以理解在五旬节(圣灵降临节)礼拜仪式中看到的种种现象了。乐师、合唱团和牧师共同创造出一股音乐洪流,而且越来越激昂振奋、震撼人心,渐渐地将众人吸引到了一起,直到每个人都随波逐流一般挥动手臂、舞动身体,时机一到,大家就不约而同地高呼“阿门!”和“哈利路亚!”。有些人甚至被带入了恍惚状态。音乐如此动人心弦,就连那些将信将疑的人也无法抵挡其魅力。这就好比你坐在酒吧里,旁边有一支爱尔兰陶瓶乐队(jugband)正在演奏吉格舞曲和里尔舞曲,你怎么可能无动于衷、正襟危坐呢!

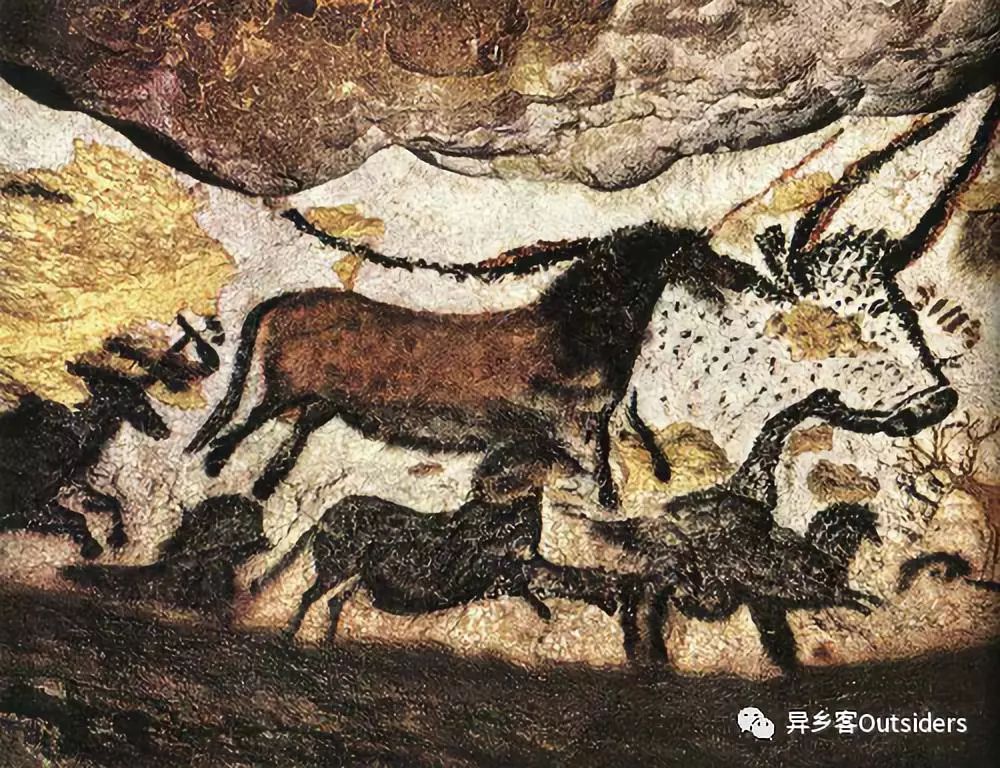

我猜在很早以前,歌曲与舞蹈就形影不离了。人类似乎特别热衷于舞蹈的节奏感,于是舞蹈在传统社会和后来的宗教仪式中无处不在。又过了2 500多年,埃塞俄比亚科普特教会(Ethiopian Coptic Churc)的信徒和执事们又跳起了摇摆舞。而在伊斯兰教苏菲派中,苦修士们跳起了托钵僧舞:舞者步调一致地旋转,身上的一袭白色长袍随之转动,舞蹈的夸张效果被发挥得淋漓尽致。他们就这样一直跳着,直到进入恍惚迷幻状态为止。

这种恍惚迷幻状态是不是某种自我诱导的、类似服用了阿片类药物后的快感?这是不是我们如此喜爱舞蹈的原因?要知道,舞蹈已经和微笑、大笑一样,成了人类最“无用”的共性之一。而唱歌、跳舞、打拍子,在直立人日常的梳毛活动之外,是不是又补充了一种早期的社会交往形式,使得人类的群体规模突破了由于梳毛时间不足所导致的上限?

人们很晚才发明了乐器并用来制作音乐,这时候,歌唱已经兴起很久了,而语言也许已经存在了几万年。我们现在熟悉的大量乐器都是最近的发明。例如,在公元前几千年之前,弦乐器、铜管乐器和鼓等,在考古记录中统统不见踪影。然而,简单的管乐器,如长笛、竖笛等却早就出现了。法国一处洞穴里有一片距今4万~3万年前的克罗马农人居住地遗址,人们在那里发现了一支由鹿骨制成的笛子。这支笛子上面前端的4个孔和后端的2个孔还清晰可见,一眼看去就是为吹奏五声音阶而刻意打造的。时至今日,这支笛子的//www.58yuanyou.com制造工艺还令人啧啧称奇。另一只长笛由洞熊的骨头制成,出土于如今斯洛文尼亚的一处已经有5.3万年历史的尼安德特人聚集地。人们用同样的材料(真正的洞熊骨头)又复制了一支长笛,经一个熟练的长笛手吹奏后,人们发现其发出的音域几乎和现代的竖笛一模一样。使用古时候的工具来制作一支这样的长笛将非常费力,所以我们的史前祖先一定认为这件事非常值得。

在使用语言方面,我们的猿猴表亲们落下了一大截。然而,人类语言的许多核心特征,加上人们交谈时使用的非语言手段,都和其他灵长类动物的社交沟通方式如出一辙。用语言来交换复杂的、技术性的信息当然很重要,但这似乎不是语言一开始的作用。语言的出现让人类摆脱了动物社交方式的束缚,并将更大规模的群体成员连接在了一起。进而,为了提升语言沟通的效率,我们还是要在很大程度上倚重非语言手段(笑声和音乐),这就一下子又把我们拉回了在“梳毛”过程中经历过的相同的化学激励。最终,也正是在笑声和音乐中,人类开始塑造万物之灵的形象,即便某项特征并不是人类所独有的,人类也至少在频率和强度上独领风骚。

语言和音乐又带给了人类另一项重要特征,即丰富多彩的文化。假如说文化是人性的标志,那么语言就很可能被称作人性的仆人。那么,这个叫文化的东西到底是什么?人类是唯一可以宣称自己拥有文化的物种吗?