陈向明,湖南师范大学文学士,北京师范大学文学硕士,哈佛大学教育学硕士、博士。主要研究领域为教育研究方法、教师教育、课程与教学等。已出版《质的研究方法与社会科学研究》(专著)、《搭建实践与理论之桥——教师实践性知识研究》(第一作者)、《在参与中学习与行动》(编著)等著作,发表论文多篇,研究成果多次获奖。曾任教育学院教育与人类发展系系主任、牛津大学、日本名古屋大学、新加坡南洋理工大学访问教授。兼任北京大学元培学院导师、北京师范大学教育家书院学术委员会委员、中国教育政策研究院兼职教授、华东师范大学和东北师范大学兼职研究员、教育部教师教育指导委员会委员、中国教育学会理事、教育学分会常务理事、《北京大学教育评论》等刊物编委、海淀区政协委员。先后主持教育部和国际组织委托的项目10余项,2009年被评为北京市优秀教师。

原文刊载于《教育学报》2020年第2期。

一、研究的背景

目前我国中小学教师的学习大都停留在被专家灌输知识或同行低水平交流的状态。虽然各级教育行政部门投入大量资金和人力支持教师的集中培训和校本研修,但教师在职学习的效果仍不尽人意。传统的教师学习通常使用的是“获得模式”,由专家通过讲座和书籍将知识灌输给教师。这种做法虽然让教师获得了一些理论知识,但难以保证教师在自己的实践中有效运用。之后兴起的“参与模式”强调教师实践共同体的作用,重视工作现场学习、校本研修和师徒制。这种模式有利于教师之间的经验交流和示范,但//www.58yuanyou.com容易停留在“萝卜炖萝卜还是萝卜”的低效循环之中。

“课例研究”被认为是改进教师课堂教学、促进学生学业进步的一个有效途径,但仍旧存在一些问题。首先,上级教育行政部门干预严重,频繁组织教师做课比赛和排名,业绩与教师晋升挂钩,过于重视教师外显的展演性业绩,忽略了教师发展的内生动力以及实践性知识的发掘和传承。其次,课例研究的关注点停留在技能和行为表面,对深层次的学习机制和公平参与等问题缺乏深入探讨。再次,目前国际课例研究的关注点已经从教师的教转向学生的学,力图发展教师“看到学生的眼睛”,[1]然而我国的课例研究视角仍旧比较狭窄,过多关注教师的课堂教学表现,对学生的学习过程(特别是学生个性化差异)关注不够。[2]这些问题都是一些“顽症”,非一朝一夕能解决,需要系统化思维和各方联动。

有外来学者参与的“跨界课例研究”被认为是这个系统工程中的一个举措,可以增加新的外部视角,冲击教师的思维和行动惯性,部分抵消行政干预的负面效应,并改变同行低水平交流的局面。[3]跨界课例研究遵循的是“拓展模式”,强调横向的、不同活动系统之间的跨界学习。[4]137然而,并不是所有跨界课例研究都能产生正面效应。如果外来学者与一线教师尚未形成平等、开放的互动关系,则会产生合作“尴尬”和文化不适,[5]43前者的“指导”与后者的“专业自主”之间会产生冲突。[6]如果教师在不平等权力关系中处于知识生产链条的底端,会对专家和理论产生“恐惧”。[7]因此,如何跨越边界,突破壁垒,实现专业成长——这是教师跨界学习面临的难题,也是一个值得深入研究的问题。

正是在这样的社会—文化背景下,本文中的案例学校邀请我们外来学者与该校教师一起合作开展跨界课例研究,希望能够在力所能及的范围内提高教师的课堂教学能力,改进学生学习的质量。案例学校是北京市郊区一所普通公立中学,是一所百年老校,历经多次改制,教学质量位于该地区中等水平。三年前因市行政中心迁移至该区,急需优质教育资源,该校被一所市内优质中学纳入集团办学,成为分校区之一。目前学校有260多位教师、1 500多名学生、60个行政班。由于政府的优惠政策,学校近两年招收了30多位具有研究生以上学历的新教师。然而,他们大都不是师范大学毕业,虽然学科功底较强,但教育学知识和教学能力比较欠缺,尤其是面临“应试教育”和素质教育这一两难困境时不知如何应对。地方政府对该校师资水平提升有很高的期待,学校领导也努力寻找智力支持,近年争取到了十余项科研和教研项目。2019年1月,该校一位副校长通过中间人邀请我加入该校的课例研究,此后,我又邀请了两位同行加入专业支持小组。这项研究持续了8个月,共有36位教师自愿报名参加。

二、研究的问题和过程

本次跨界课例研究中,所有参与者(教师、学校领导、学生、外来学者)都获得了不同程度的成长。但是,由于本文的主题是教师在跨界课例研究中的学习,因此本文主要聚焦于教师这个人群,其他人群的学习只在需要时作为背景和条件简单提及。

(一)研究问题和概念定义

本文的研究问题是:“在跨界课例研究中,教师的学习是如何发生的?”在这个主问题下面有4个子问题:

1.教师参加跨界课例研究的动力来自哪里?

2.跨界课例研究过程中,教师是如何改进教与学的?

3.教师在教学改进过程中发生了什么跨界学习?

4.教师的跨界学习源于什么机制?

“课例研究”是目前国际上比较流行的旨在提高教师课程开发和课堂教学水平、促进教师专业发展、改进学生学习质量、乃至重构学校文化的一种途径。[8]教师通常会组成3~5人小组,相互合作(有时有外来学者和教研员支持),通过多次做课或同课异构,对“课”(一个有目的的教学概念单位)进行有结构的、长时段的(通常为半年或一年)持续探究和改进。与其他国家相比,将“课”作为分析单位,聚焦一个教学重点或学生学习难点,重在提高教师教学水平,是我国课例研究的特色。

如果学校邀请外来学者参与(通常是提供专业指导),此时的课例研究便成了“跨界课例研究”。根据文化历史活动理论,外来学者与一线教师处于不同的活动系统。[4]135作为不同的主体,即使共同做一件事情,他们所认为的矛盾、客体、中介、共同体的规则和分工等往往都不一样。如果共同开展课例研究,双方需要了解彼此的期待和诉求,调整各自看问题的视角,共同做出一个符合特定情境的、双方都满意的结果。

“跨界学习”指的是:位于不同活动系统的参与者,跨越自己日常工作的边界,与其他活动系统的参与者互动而发生的正面变化。跨越边界通常会促使参与者重新检视自己之前的惯常假设及长期的专业实践,进而引发深度学习以及思想观念和行为系统的变化。[9]具有伙伴关系的跨界学习,与教师内部的校本研修相比,更能够拓展教师的学习情境,具有更大的开放性、包容性和对话空间。[5]44

“跨界学习机制”指的是:引发并维持跨界人员正面变化的要素(行动、过程和结果)之间的关系和运行方式。如前所述,与“获得模式”“参与模式”不同,跨界学习遵循的是“拓展模式”,强调横向的、来自不同活动系统参与者之间的相互学习。因此,本文中的“跨界学习机制”指的是:在拓展模式下,推动教师在跨界课例研究中学习的要素及其关系和运行方式。

(二)研究的方法与过程

与教师之前参加的常规教研活动(听专家报告、教研员组织赛课、教研组集体备课等)相比,本次跨界课例研究有如下一些特点。

第一,教师自愿参加。起初,学校领导希望所有教主科(语文、数学、英语)的教师都参加(出于对统一考试的重视),特别是入职前两年的教师必须参加(学校对这类教师有每年做一次公开课的要求),使得参与者高达六十多人。而我们支持小组为了尊重教师的主体性,也为了保证活动的质量,坚持让教师自愿参加,最后有36人报名。结果证明,我们的坚持很有道理,教师的参与度整体而言非常高,基本能够按时按量完成研究任务。这是因为教师不仅自己有研究的需求和兴趣,而且对自己的选择具有责任感和拥有感。

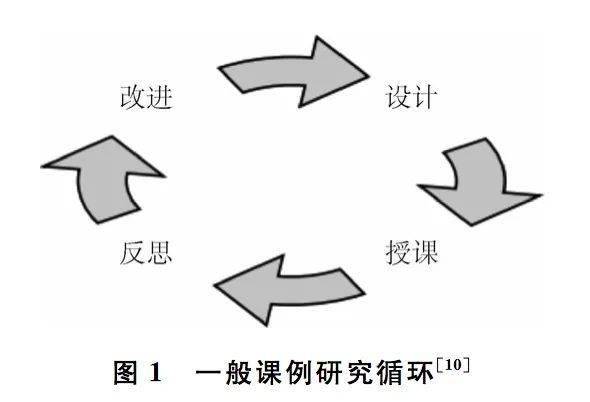

第二,本次课例研究的程序比以往更为细致、完备、系统。在我国,教师开展的课例研究程序通常为如下四步:(1)教师小组共同设计教案;(2)一位教师授课,其他教师观课;(3)教师小组课后集体反思;(4)改进教案,再次上课。如此循环往复,直至满意为止。(见图1)

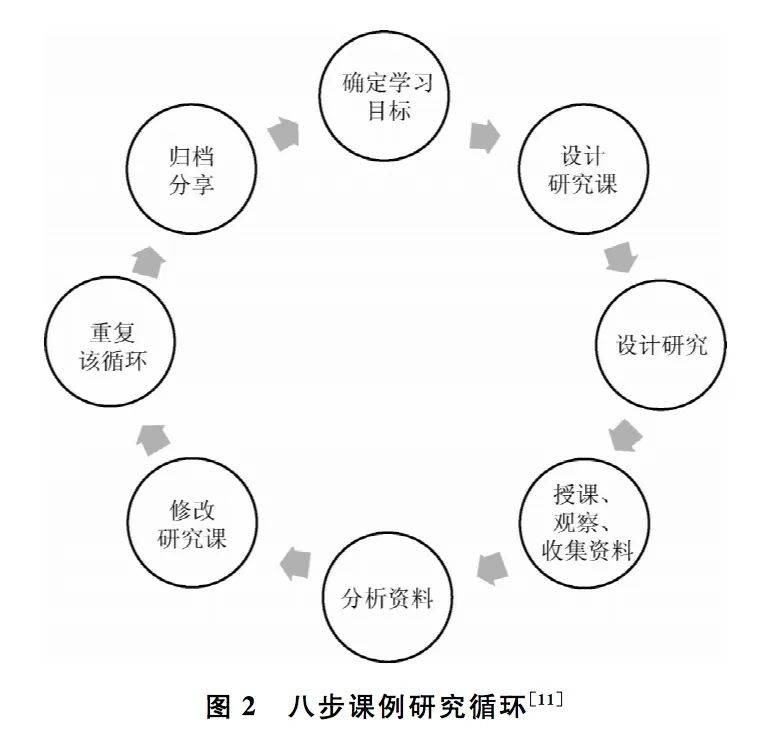

本次课例研究采用八步课例研究循环(见图2):(1)教师小组对学生实施前测,确定学习目标;(2)设计课,形成教案;(3)设计对课进行研究的方案和工具;(4)一位教师授课,其他教师观课,收集资料;(5)教师集体分析资料;(6)对上次课进行修改,形成新的教案;(7)再次上课;(8)实施后测,分析结果,写报告,开全校分享大会。之所以采用这八个步骤,是因为本次课例研究的内容和过程都很复杂,需要细化。而且,每个步骤都是群体在场,有利于形成具有共同体感觉的心理场,更能激发和促进教师的学习动机和热情。

具体而言,为了了解教师和学生对本次课例研究探究焦点(小组合作学习)的前理解,项目组做了前期现状调查,根据调查结果设计研究目标。 (首先,教师根据学生不同学业表现选取部分学生进行访谈,组织学生焦点团体访谈,并采用问卷对学生的小组合作学习现状以及他们的看法做了前测。其次,为了了解教师自身对小组合作学习理解的异同,教师小组相互做了焦点团体访谈。再次,大家将教师和学生理解的变异作为课程教学设计的依据,共同备课,设计教案,观课,修改课,再上课,再分析,不断改进。)在研究过程中,教师阅读了很多文献,并逐一填写《文献阅读表》。 (教师的阅读涉及三个方面:(1)小组合作学习的文献:如何合理分组、组内分工、任务设置、个体责任、合作技巧、公平参与、学业评价、发挥教师的作用;(2)有关课例研究的文献,包括八步循环中每个步骤的要求和做法;(3)有关行动研究的文献:如何做观察、访谈、问卷调查、实物分析、行动干预、效果检测、反思性写作等。)此外,教师还设计并使用了各种教案设计表、观察表和反思工具,探究步骤环环相扣,保证了研究的深入、完备和系统性。 (教案设计表包括教师的教学活动、预期学生反应、教师应对措施、设计意图说明等内容;课堂教学观察表用于观察学生是否发生预期或非预期行为,以及两类行为发生时教师是如何应对的;小组活动观察表用来观察组内每位学生发言、倾听、回应、记录等方面的表现,以便在后续反馈时能够提供详实的证据。此外,教师还需要每周在网上分享和反馈反思贴。)

再次,形成了多层次的跨界合作网络,各方互动密切,积累了丰富的研究资料。专业支持小组由来自不同单位和背景的三位学者组成,(专业支持小组除了我以外,还有一位来自北京某教育科研机构的副研究员(男、42岁),具有人类学和社会学博士学位和博士后工作经验,并曾经在一所小学作为校长助理挂职3年;另一位是北京某综合性研究型大学的研究助理(女、39岁),在英国获得教育管理学博士学位,之前曾在中学从事管理工作十余年。)成员的专长、经验、年龄和性别形成了很好的互补,也基本满足了教师对指导多样性的需求。(专业支持小组每周去学校一次,为教师提供面对面的指导。其他时间,我们对所有教师的反思贴和作业提供反馈,并协助教师设计研究工具,收集和分析资料。36位教师分成9个小组之后,我们每人负责3个组,每周批阅小组活动记录表、观察记录和访谈记录,观看上课录像,并做出详细的点评和改进建议。由于我们三个人住得比较远,每周都在网上备课,每次时间2~5小时不等。通过这些活动,我们跨越边界进入了教师的领地,了解了他们的需要和困难,对他们的学习提供了实质性的帮助。)作为本次跨界课例研究的一员,我既是参与者也是研究者,既是局内人也是局外人。在项目过程中,我一直注意观察各类活动的开展过程和效果,了解相关人员的看法,收集并分析资料,撰写反思笔记。

案例学校成立了5人执行小组,由副校长、教师协调员和专业支持小组成员构成,密切沟通,相互协助。除了自愿参加的36位教师,还有每位教师班级的学生共约800多人参与,形成了一个多层次、立体交叉式的跨界合作网络。课例研究持续了8个月之久,(2019年1月双方交流合作意向;2月制订和修改方案;3月开学后进行前期现状调查;4月进入第一次课的设计和实施;5月分析资料,再次收集资料;6月修改教案,进入第二次上课;7月再次分析资料,实施后测,写总结报告;8月底召开全校交流大会。整个过程持续8个月之久。)探究具有一定深度,形成了丰富的研究成果。(研究过程中,9个教师小组两轮共做研究课18节;每次课前和课后都召开讨论会,形成了18份教案。每个教师小组对抽样生进行了3次访谈,形成了27份访谈提纲,共约90人(次)。课题组针对800多名学生设计并实施了两次问卷调查,了解学生小组合作学习在课例研究前后发生的变化。9个教师小组分别对彼此进行了焦点团体访谈,了解教师对小组合作学习的理解异同。此外,形成了观课工具9套,观课记录若干。所有访谈和观察记录都形成了逐字稿,并进行了归类分析和情境分析。研究过程中,教师撰写了300多条反思贴,总共大约6万多字。项目结束时,形成了一份研究总报告,9份分报告。)

基于上述研究基础,本文下面四个部分分别回答上述四个子问题。

三、教师参与跨界课例研究的动力

文化历史活动理论认为,活动系统中存在的“矛盾”,会促使主体发起活动,目的是希望解决这个矛盾。[4]137不同主体面临的不同矛盾的相遇,能够作为一种富有生产性的摩擦(productive friction),[12]引发主体反思、行动和改变的动能。教师在教学中遭遇的矛盾,不仅会驱使他们参与课例研究,而且能为跨界学习提供丰富的土壤。那么,在本次跨界课例研究中,教师面临的矛盾是什么呢?

(一)“应试教育”与素质教育不兼容

过去二十多年,我国的中小学教师一直受到“应试教育”和素质教育这一两难困境的双面夹击。[13]前者主要来自社会(特别是家长和地方教育行政部门)的压力,而后者却受到改革派学者和中央政府的青睐和倡导。虽然2001年教育部启动的国家基础教育课程改革提倡从教师知识灌输走向学生自主合作探究,但是地方教育行政部门的诸多举措却自相矛盾:在倡导关注学生身心健康发展的同时,却对学生和学校进行排名,甚至将学生的考试成绩作为评估教师业绩的重要标准。教师面临的最大矛盾便是“应试教育”与素质教育之间不兼容,而小组合作学习成为这个矛盾表现的突出焦点。国家课程改革的主流话语是“主动合作探究”,出台的大量政策文本和学术论文都在强调从教师知识灌输走向学生自主参与。然而,教师日常面对的却是各种考试和排名,来自绩效主义管理的外部问责让教师处于“双重束缚”[14]之中。正如一位教师所言:

你做不行,不做也不行——你做小组合作学习,学生的考试成绩可能下降;你不做小组合作学习,学者和行政官员会指责你没有开展教学改革,教学方法陈旧。学校名义上是为了孩子的成长,但实际上是为了家长、教师、校长、社区领导有成就感。

正是由于对学生考试成绩的关注,教师在本次跨界课例研究中对学生的学业评价格外重视。在9个教师小组内,有3个小组的探究都聚焦于小组合作学习中的评价,其他小组也每次课中都有评价环节。除了教师评价,还有学生的自评和互评,教师事先都设计了精致的评价表和评分标准。大部分教师整个学期从不改变学生小组成员的构成,因为便于给固定的小组打分,以便期末总结评比。

与上述教师对小组合作学习爱恨参半的矛盾心理有所不同,另外一些教师参与课例研究(并选择小组合作学习作为探究焦点),是因为“应试教育”与素质教育的不兼容让他们遭受着伦理拷问和良心煎熬。他们自己中学时代的学习停留在知识灌输水平,担心自己的教学无法激发学生的学习兴趣,希冀小组合作学习也许能够打造一个更加适合学生自由表达、建构知识的课堂。下面这位入职刚一年的女教师发自内心的表达,便揭示了严苛的考试制度与教师对学生发展关怀之间的巨大落差,以及教师对本次课例研究的热切期待:

在我决定当老师之前,我一直是有点抗拒的,因为我的中学时代过得不是特别快乐,我在课堂上收获到的乐趣很少,“应试教育”让我觉得自己会成为一个缺乏教育想象力的人。我害怕,或者担忧自己也会成为这样的人去影响到学生……我最近一直在想,合作学习是一种非常社会化的能力,能不能借小组合作,打造更为自由的课堂,让老师和学生都能自由地流动?也许会有这么一天?

整体而言,教师希望,有效的课例研究应该能够获得“双赢”的效果:既能让学生学得快乐,又能提高学生的考试成绩。而本次课例研究是跨界的,既有学校领导的支持,还有外来学者的指导,也许能够部分缓解应试教育与素质教育之间的冲突?

(二)具体实施困难

除了担心学生考试成绩下降以及自己的教学缺乏想象力,对很多教师而言,小组合作学习就好像是一个“鸡肋”,观念上有利于学生主动合作探究,但具体操作却不知如何做。下面这位教师的反思笔记便反映了这类技术上的困惑:

我的合作学习探究走过了很多弯路,经历过按成绩均衡分组后,有的组的主要活动变成了优生之间的讨论与对话,而学困生只能作为旁观者,没有任何机会参与学习,在同龄人面前更加的不自信和怯懦;这种合作只是优生的部分合作,两极分化越来越严重;有的组优差配成一帮一互助,表面上团结互助,但实质阻碍了优生的发展,课堂上变成了优生分担了教师的任务,却降低了对优生的思维要求,浪费了优生的时间,变成了补齐差异,优生“吃不饱”,学困生也是被动接受,丧失了独立思考的意识和精神……

因此,项目组经过反复掂量和全体头脑风暴,最后决定选择小组合作学习作为贯穿所有小组两次做课的探究焦点。不过,不同小组关注的侧重点不同:化学组探究的是学生分组的标准,数理组聚焦于学生组内分工,语文组和生物组关注的是教师的任务设置,政治组考察的是组间交流对学生参与度的影响,英语组关注的是小组成员倾听的能力,通过评价提高小组合作的质量,等等。

由于本次课例研究主要聚焦学生的小组合作学习,而且教师小组由来自不同年级乃至不同学科的教师组成,因此对那些毕业于非师范类大学新手教师的教学化内容知识(pedagogical content knowledge)(也译为“学科教学法知识”,意即将学科内容转化为让学生容易理解的教学表征形式的知识(见Lee S. Shulman. Knowledge and Teaching:Foundations of the New Reform[J]. Harvard Education Review,1987,57(1):1-22)。)的提升比较有限(这是学校领导邀请我们参与课例研究的初衷之一)。不过,由于他们在规划和实施学生小组合作学习时,使用的载体是所教学科的内容,因此他们必须思考如何将这些内容让学生更容易学会。此外,对小组合作学习这一教学组织形式的探索和创新,也在一定程度上提高了他们的教学能力。

四、教师改进小组合作学习教与学的过程

在9个教师小组中,只有语文组的两次做课均被所有成员观察和评议,其他组的教学都在本组成员中交流。此外,作为专门负责支持语文组的外来学者,我对该组的工作最熟悉。因此,下面选择该组的教学实践作为例子,说明教师在跨界课例研究中是如何学习的。

两次公开课都由任教不到一年的刘老师(拥有国内一流综合性大学硕士学位)执教,课题组其他成员做观察,授课对象是刘老师当班主任的初三学生。由于全体成员事先讨论过教案设计,对教师的教学活动非常熟悉,因此观察的重点在学生的学,学生小组活动时教师进组仔细观察小组成员的互动状况。

(一)问题重重的小组合作学习

语文组的探究焦点是:任务设置的互赖性对学生小组合作学习有什么影响?第一次公开课的内容为新闻写作。初三班在2019年3月底刚学完《巴黎圣母院》,而4月份巴黎圣母院就失火了,网上的新闻铺天盖地。为了“蹭热点”,语文组设计了新闻写作课,节选原著里16页文本,有关“流浪汉夜晚攻打圣母院,导致人员伤亡惨重,引起教堂失火”的情节,涉及多方人员、多个视角(乞丐流浪者、教会、平民、王室、全能)。首先,教师要求学生讨论该文本的创作:从本组选定的角度出发,明确分工,集体在白板上完成一则二百字左右的新闻报道。然后展示:小组派代表展示本组新闻。最后各小组评价其他组的表现:按照教师事先设计的评价表单的5个维度结成新的小组(角度组、标题组、导语组、主体组、语言组),组内协商,得出各个维度的最优组,每组派代表陈述结果及理由。

下课后,观课的教师相互对照观察笔记,发现学生的小组合作存在很多问题,如下述教师的课堂观察记录所示:

部分小组分工混乱,不按照教师预想的标题、导语、主体各司其职,筛选文本、开始撰写。

各查各的,你一言我一语讨论,快到点儿了,就派写作文最好的组员全权代笔,剩下的在旁边帮帮腔。

评价环节按照五个维度重新结组,部分不爱发言的男生因为有了新的伙伴,变得特别活泼,课堂的后半段互动积极性提上来了。但是很多是在相互挑刺,思维并没有实质性的提高。

课后,语文组的教师对抽样生进行了第二次访谈。这些学生也提到存在“缺乏思路、分工不太好,抠得太细、参与度不均”等问题:

我们组一个是没什么思路,一个就是分工也不太好。我们一直在一块儿想那个主体部分,然后那个标题部分,但是主题也没有完成……我们当时抠得太细,就是要把每一个场景都描写得很好,导致耽误主题的发展。

我们组虽然合作比较好,总体出来的东西也比较好。但其实我们组有两个成绩比较好的女生,就几乎大多数都在听取她们的意见,所以出来的东西会比较好。所以,其实没有达到每个人都参与的目的。

执教的刘老师在自我反思时也认识到:

任务设置不够互赖,因为成员单独也能完成。这堂课的研究目标达成了吗?显然任务设置得还是不够互赖,学生并没有形成很好的合作。评价环节虽然热闹,但学生的思维并没有得到实质性提高。

(二)思维进阶理论的启发

鉴于语文组的教学基本停留在事实性知识层面,专业支持小组决定向全体教师介绍安德森关于知识分为4大类的观点。[15]“事实性知识”指的是:通晓学科、解决问题的基本//www.58yuanyou.com要素;“概念性知识”涉及要素之间的关系,有关原理、通则和理论的知识;“程序性知识”即做事的方法和使用方法的准则;“元认知知识”涉及关于认知的知识、自我认知的知识、恰当的情境性和条件性知识。与此相关,我们还介绍了高阶认知与低阶认知的区别。[16]比如,问学生“野生动物有哪些类型?”还是问“为什么野生动物的种类越来越少了?”这样的问题。如果问前者,它只是一个事实类问题,涉及的是低阶思维。而如果问后者,它就是一个高阶思维的问题,学生一定要先弄清楚“什么是野生动物”“野生动物怎么归类”这类低阶思维问题,然后再讨论“为什么会越来越少”这类涉及更大的、更上位的环境和伦理问题。

这些理论给教师带来了进一步修改课的思路。在课后的反思笔记中,有教师写道:

到底什么样的任务才能做到小组内部成员之间的互赖呢?什么样的活动环节才能让学生的思维得以进阶?

有教师提出:

教学不应停留在事实性、程序性知识的传授上,而应该适当地引导学生发展概念性、元认知思维,因为概念性、元认知的思维作为一种高阶思维,必然会包裹事实性、程序性知识。

还有教师提议:

可以采用翻转课堂的方式,让学生在课下独自阅读新闻后,在课上采用同质小组、异质小组的方式,使学生更深刻地认知新闻的立场,进而反思新闻的客观性、真实性问题,甚至可以引导学生反思实际生活中我们的认知渠道和认知结果的可靠性问题。这就上升到了元认知的层面,也只有这样才能真正培养和发展学生的理性思维,而这其实也恰恰是教育改革的方向和目的。

(三)设置拼图式任务

2019年6月份,最热的新闻是中美贸易战,谷歌宣布对华为实施断供后,引发了世界媒体的广泛关注,各类报纸报道的重点和内容均有差异。因此语文组的第二次教学设计,就采用了“新闻报道的立场”作为主题。经过与专业支持小组商量,教师这次选择了来自五个不同国家的报纸:《新京报》、《纽约时报》、日本报、法国报、《泰晤士报》。每个小组内5名学生各选一份报纸,课前阅读(类似改造过的翻转课堂)。课上首先是“专家组”讨论,即持相同报纸的同学分别结成5个“专家组”,讨论本报纸的内容摘要,并分析其倾向性和立场。然后是“本组”交流,即小组成员携带“专家组”意见回到“本组”,分享各自的阅读心得,集体完成本组分析报告。最后是成果展示:小组发言人陈述本组观点,教师小结。语文组教师产生上述“专家组+本组”的设计思路,一方面来自文献阅读,另一方面也得到了专业支持小组的提示。

在这次观课过程中,教师发现:这是一个“拼图式”的任务,让学生有不同的方式来组成小组,大大提高了他们的学习参与度。每个人都要思考不同报纸背后的角度、立场是什么,每个人都要听、都要表达,每个人都是“专家”,都要回来汇报,完全没有办法偷懒。

拼图式任务设置大大提高了每个人的课堂参与度。学生在“专家组”中要听,要表达,要整理。

回到原来小组后,每个小组成员都变成了自己关注的那份新闻的“小专家”,在集体完成小组报告时,每个人都得说,自己负责的报纸到底从哪几个角度进行了报道,这背后隐含的立场是什么?

事后,语文组的教师对抽样生进行了第三次访谈。学生也反映:

第一次课的任务分工有重复,经常两个人做同样的任务,效率很低。到第二次,每个人有每个人的工作,可以更快完成任务。大家对新闻的理解有了更深的认识。课堂上,在“专家组”交换观点时产生了很好的思维碰撞。

其他组观课的教师也开始对自己的课进行反思:

我反思自己的那节课,关注点更多放在了小组合作的形式上,忽略了内容上的深层次思考。探究性问题比较适合小组合作学习方式,但是学生除了完成探究得出结论,学习能力是否得到锻炼提高?学优生和学差生的提升如何能够表现出差异?学生的学科素养又如何得到培养?众多的问题,绝对不是一个学习方式就能够解决的。

上述案例表明,语文组通过两次课例的递进,将学生从事实性、程序性知识的低阶思维学习,转向概念性和元认知知识的高阶思维学习。第一次课主要把“新闻报道的组成要素”(事实性知识)拎出来,然后要学生从不同角度寻找写作素材(程序性知识)。到第二次课,学生需要讨论“新闻报道的立场是什么?”“新闻报道的客观性是什么?”(概念性知识),“是否存在新闻报道的真实性?”“如何检测新闻报道的真实性”“什么是真理”(元认知知识)这类问题。

五、教师实践性知识的生成

在上述不断修改课的过程中,语文组的教师生成了自己新的实践性知识。根据考克兰史密斯和利托的观点,有关教师实践的知识可以分为三大类。[17]一类是专家学者为了教师的实践而开发的知识(“为了实践的知识”),如本次课中“新闻要素的组合”。第二类是教师依靠自己平时经验积累起来的知识(“实践中的知识”),如对报纸资料进行归类,以评促学等。第三类是超越了理论和实践、正式与非正式、内部与外部等二元对立,教师与外部跨界者一起合作获得的知识(“实践性知识”),如对新闻的立场和真实性的质疑。

(一)实践性知识的内涵和结构

在语文组的案例中,教师的实践性知识可以被概念化为“元认知视角下小组合作任务的互赖性设置”。语文组在课例研究开始之前对小组合作学习有很多困惑,不知如何根据教学目标设计合适的小组活动。第一次做课时,教师的任务设置停留在学生个体分别收集事实材料的层面,小组成员之间并没有形成实质性合作,学生的思维品质也没有太大提高。

在接触了外来学者带来的有关知识类型的理论之后,教师结合自己以往的经验,重新设计教案,不仅设置了具有高度互赖的“拼图式”小组合作任务,让每个学生都“没法偷懒”;而且通过对比分析不同报纸对相同新闻的不同报道,提高了学生的元认知水平。由于组内成员的任务都不一样,学生必须在完成自己任务的基础上,相互支持才能完成小组共同的任务。而由于小组任务的共同完成需要高阶思维,进入元认知层面,学生在完成任务的同时,其审辩式思维能力也得到了提高。

语文组生成的实践性知识“元认知视角下的小组任务互赖性设置”,具有一定的结构。内容上,它包含了教师对课程内容(新闻写作)、教学方式(小组合作)、学生学习(思维品质提升)以及学习环境(互赖的材料)的理解。在表征形式上,它既有概念上的陈述(如上述教师在反思贴中所言),更重要的是有具身性(embodied)的行动表达:教师通过课堂教学行动,将自己的信念“做”(enacted)了出来。该实践性知识是教师通过理论的激发和与外来学者的互动,由自己的行动“做”出来的、更新了的、对小组合作学习更为本质的(而不只是形式上的)理解。

(二)实践性知识生成的条件

那么,语文组教师的这一实践性知识是如何生成的(即需要什么条件)呢?第一,教师一定要面临一个“顽症”,即反复发生的、总是无法解决的难题。此时,教师才会质疑自己习以为常的做法,挑战自己日用而不知的教育信念。本次课例研究中,教师都认为小组合作学习是一个“鸡肋”,虽然观念上认同,但具体不知如何做;如果做了,效果也不理想,特别是教材内容讲不完,学生的考试成绩无法保障。

第二,面对“顽症”,教师需要进入研究状态,不断对问题情境进行反思和重构,进入“双环学习”,[18]即不仅根据结果改变行动策略,而且挑战自己的价值观和教育信念。本次课例研究开始时,一些教师认为自己对小组合作学习有基本了解,而且也在教学中使用过这种方法。但是,通过一个学期的反复研讨和操练,他们意识到自己之前的很多理解和做法是有问题的。比如,将几个学生放在一起讨论就被认为是小组合作学习,而没有意识到设计各方面(能力、资源、兴趣、学习风格、性格、性别等)相倚的小组合作任务和活动更具挑战性。

课例研究无疑是一个打破再重建的过程,专家带来的理论与我们之前受到的训练是有冲突的。讨论专家修改后的教学设计真心叫人抓狂,每一个教学细节的敲定都很挣扎。

第三,外来学者必须与教师公开、平等交流,身体力行自己所倡导的教育理念;而教师也需要与外来学者坦诚交流,在不断试错的行动中反思自己的深层次教育观念。交流双方提供的信息应该是有效的,决策是基于充分沟通基础之上的;不能出于自我防御或顾全面子,回避问题的实质;或单方操纵局面,导致“非赢即输”的竞争局面。下面是我与执教的刘老师在反思贴中的一段对话,能够部分呈现促使教师实践性知识产生的这一条件。

刘老师:教授您真是太狡猾了。我打赌您在一开始知道我们的教学设计的时候,就知道这个选题的弊端和问题,但您偏偏不说,还很认真地帮我改来改去。上完了,哗——一个更为深刻直白的剖析摆在了我的面前。

我:刘老师,我在火车上给你打电话的时候,其实根本没有后来想得这么多,因为对你们的课本身的内容并不是很熟悉,只是沿着你们的思路在提些思考的多种可能性而已,后面这些想法真的是看到真实的课堂以后才想到的。这个过程很有意思,完全是生成性、演化的,不是“狡猾的”事先谋划,否则就变成了一种操纵,而不是我们大家一起真实的、交互式的、合作学习。

刘老师:哈哈哈哈哈,我觉得您的意见很好,新闻就是要围绕真实性做文章或许会更有空间!……感谢您贡献了这么好的点子~

第四,教师实践性知识的形成与理论作为中介工具的介入息息相关。在教师的活动系统中,理论不是一个重要的中介工具;然而,在外来学者的活动系统中,理论是一个必备的中介工具。教师在边界跨越中进入了外来学者的领地,通过阅读和讨论了解相关理论,并经由自己的反复试错,形成了新的实践性知识。语文组的教师就是因为了解了有关知识类型的理论,才开始深入思考小组活动设计的知识学习层次问题。项目组很多教师通过本次活动,都完成了一个从排斥理论,甚至痛恨理论,到开始借助理论思考自己所遭遇问题的过程。

A:转眼一个学期过去,课例研究结束了,对于理论有些排斥的我而言,过程有着难熬,但不得不承认,更是走出舒适区的过程,是蜕变的过程。

B:从来信奉理论无用论,提到理论就头疼,但是在看了多篇文章之后,遇到问题,下意识联想到文章中的片段。第一次清晰感受到理论和实践的关系,竟然感觉十分奇妙,也不再排斥,也许这就是学习深入人心的力量。

在最后一次总结会上,很多教师都提到了从文献中学到的新概念,如转化式学习、双环学习、第二序学习,等等。可以看出,通过跨界学习,他们已经突破知识灌输和通过考试验证学习效果的怪圈,进入更加系统的理论思维,考虑自己可以如何积极应对应试教育与素质教育双面夹击的两难困境。

不过,尽管理论学习非常重要,但是必须将其情境化才能被教师真正理解和运用。教师这个职业非常复杂,具有情境性、不确定性、紧迫性、问题解决、价值冲突性等特点,[19]教师不能仅仅停留在阅读理论,然后将理论运用到实践的层次,而是需要亲眼看到理论是如何与实践相结合的,这种结合是如何在课堂教学中被表征出来的。更为重要的是,教师需要对理论这个中介工具进行“再工具化”(retool),成为自己明白的、能够被运用的新工具。[20]正如语文组一位教师在观察完刘老师上的第二次课后所言:

这节课下来,收获很大。其实并不是这节课本身的内容含量有多大,而是对我而言,这节课使得之前的课的价值都凸显了出来。在实操课面前,所有的理论知识一下子都活了起来。

后期开展的一项专家示范活动,也说明了这个道理。由于大部分教师对小组合作学习都非常生疏,我们应教师的强烈要求,邀请一位小组合作学习专家上了一堂示范课。与教师自己上的第二次课相比,本次示范更加系统、具体、生动地呈现了小组合作学习各要素之间的关系以及学生主动参与的效果,让教师“大开眼界!终于看到了什么是好的小组合作学习!”这次课后的反思贴也是最为丰富的一次,所有人都及时跟帖,表达了自己对小组合作学习在体悟上终于有了突破的激动心情。此活动类似一次将所读理论付诸实践的生动展示,传递的不仅仅是原理、原则性的知识,而且是大量无法言表的、身体化的、被做出来的实践性知识。

六、教师跨界学习的机制

在本次跨界课例研究中,我们发现教师的学习源于三个重要机制:(1)通过实践推理达成意义协商;(2)借由知行合一形成视角再造;(3)付诸中庸之道产生杂糅(hybridization)的实践重构。[21]142

(一)意义协商

在跨界课例研究中,合作各方有不同的意义赋予和利益诉求,因此必须进行协商。如前所述,教师对本次活动赋予了很多意义:提高学生考试成绩,改善自己组织小组合作学习的能力,缓解对学生身心健康发展的担忧,完成学校入职前两年必须做公开课的要求,等等。而外来学者参与跨界课例研究的意义则有所不同:痛感理论与实践相脱离的困扰和无力,希望在实践中获得学术研究的素材和灵感;期待教师自己创新教学方法和研究策略,不要对专业支持小组言听计从,等等。

然而,在研究过程中,教师一再要求专业支持小组提供范例和标准答案。起初,专业支持小组故意拒绝这么做,希望教师能够发挥自己的主动性。但是,教师频繁抱怨缺乏标准,不知如何评价自己的表现(这也是为什么刘老师会说我“狡猾”的原因,她认为我知道最好的教学设计模式,故意不告诉她)。最终,专业支持小组不得不放弃一些坚持,为教师们提供了一些教学和研究工具,并邀请了专家上示范课。尽管在课例研究后期教师表现出更大的主动性,这类在专家指导示范与教师自主创造之间的张力始终贯穿于研究的全过程。

回想起来,专业支持小组的“妥协”来自于对教师所处环境压力的体谅以及教师实践推理的尊重。从学术逻辑看,教师的专业发展最终依赖教师自生的动力和创造力。然而,从实践逻辑来看,教师学做一件新的事情,需要一定的参照、模拟和比较。特别有关小组合作学习、课例研究和行动研究这类程序性知识,教师(特别是中国教师)难以从零创造,需要看到做出来的、好的范例,才能根据自己的情境进行合理的迁移和创新。

(二)视角再造

在上述案例中,语文组在第一次上课时拘泥于对新闻报道的切割式分析,小组任务设置相对呆板,没有在小组成员之间以及组与组之间建立有效的相倚关系。这说明他们的视角比较单一、固定,仍在沿用之前讲授式教学法的思路设计小组活动。后来从专业支持小组了解了有关不同知识类型的理论,便在第二次上课时改变了看待小组合作学习的视角,进而创造了新的教案设计思路。

此外,这所学校的教师以前从来没有访谈过学生,而专业支持小组坚持必须先了解学生的体验和看法,并和教师一起设计了多次学生个别访谈和焦点团体访谈。结果,学生在访谈中表达的很多观点,都让教师大跌眼镜。比如,有关如何分组的问题,之前教师都是根据学生的能力或座位距离分组,而学生在访谈中说,他们喜欢和性格好、不计较、不小心眼的同学、最好是自己的朋友在一个小组。由于了解了学生的视角,教师看问题的视角也开始发生变化。这类反身性的视角再造创造了“第三空间”,让来自不同领域的观点在此相遇,激发了教师们新的意义学习。下面这位年长教师在反思笔记中的心声,反映了这种变化所产生的契机:

我很幸运能够通过访谈有机会走入学生的内心。作为一名老教师,我平时没有机会与学生平等交流。课例研究为我提供了与学生交谈的平台,访谈中学生给了我很多惊喜。这是我只靠自己反思无法得到的。我要降低身段,去除面子观念,更多向学生学习。

后来,有的教师组就开始尝试按照学生的人际关系分组,或者邀请学生自愿分组,然后观察这样分组与他们之前按能力和座位距离分组有什么不同的学习效果。这说明教师在中国这样一个推崇知行合一的文化中浸润成长,一旦意识到自己的视角过于狭窄,自己的理解只是部分正确,便会立刻采取行动,将观念的改变落实在自己的行动中。

(三)实践重构

意义协商和视角再造的一个后果便是斯塔所说的:无需完全共识下的合作行动[22]610——这构成了教师跨界学习的第三个机制:杂糅式实践重构。阿克曼和巴克的文献检索也发现,在一定的问题空间里,如果跨越边界的实践者投身于一种创造性的过程,一种新的杂糅物——一种新的文化形态——便会浮现出来。[21]148

在本案例中,其实并不存在一个“理想”的小组合作学习形态,我们看到的都是教师在特定情境下对这种教学组织形式的再理解和再创造。即使语文组第二次上课时使用了拼图式任务设置,也有一些学生因能力不足,并不能完全理解新闻报道的含义及其立场,因此导致后续小组交流的质量并不完全令人满意。语文组教师也在商量,下次再做类似活动,需要降低内容难度,照顾到不同孩子的学业水平。此外,针对小组合作学习耽误时间、内容讲不完的担忧,语文组的教师根据自己对翻转课堂的理解,让学生课前阅读报纸,大大节省了当堂阅读的时间。

本次杂糅式实践重构的另外一个突出表现,是独特的教师分组形式。如前所述,参与课题的36位教师来自5个年级和8个学科,有的小组由两个学科组成(如数学与物理),有的组(如化学组)中4位教师分别来自4个不同的年级。结果,所有教师小组都选择了本组教师所教班级中最低班级的学生作为授课对象,如初一年级的学生。如果一个小组有来自不同学科的教师,则内容较难的科目让位给较易的科目,如数理组选择物理学科内容作为做课的载体,因为数学对物理老师而言更难理解。

类似事例说明,一项教育改革是一定会“变形”的,而且必须“变形”,才能符合特定学生群体、学校文化、教师风格,甚至社区和家长的需要。教师只有采取中庸的态度和策略,才能应对不同利益群体相互矛盾的需要和诉求。[23] 教育行政部门和改革派学者通常认为,如果教师在实施一项变革实践时“走样”了,这说明他们对该变革的精神理解不到位,需要对他们进行再培训。然而,本研究表明,杂糅式的“走样”是必然的,也是必须的,否则任何自上而下的变革都无法在学校和课堂真正落地。

七、结论与讨论

本文从跨界学习的视角,结合中国文化传统资源,探索了教师在跨界课例研究中其学习是如何发生的。基于一个小组合作学习案例,本文分析了教师如何通过与外来学者合作,借鉴相关理论,改进教案设计和教学实施,在促进学生学习素养提高的同时生成了自己新的实践性知识。在此基础之上,本文提出了引发教师跨界学习的三个机制:意义协商、视角再造、实践重构。

理论与实践相脱离是我国目前教育研究和实践的一大“顽症”,而本文的目的便在于揭示一种探索理论与实践相结合的机制。通过本案例所展现的教师跨界学习,本文希望说明,教师与外来学者合作,借由双方共同建立的平等、开放的互动系统,对理论进行再工具化,是能够不断改进自己的课堂教学实践的。这个结论对我国教师的专业学习具有一定的指导意义,呼唤更多有志于教育变革的理论工作者进入课堂,与教师一起分享和交流;同时也期待一线教师更主动地跨越边界,为自己的学习创造更多新的空间。

本文的理论贡献在于:对跨界合作研究(特别是教师跨界学习)的意涵提供了新的解释。当外来学者与一线教师合作开展研究时,通常需要处理彼此之间的边界问题。根据跨界学习理论,“边界”被定义为:行动和互动中导致中断的社会-文化(如社会规范、群体属性、价值观念、行为方式等)差异。[21]134以往人们通常认为,边界具有区隔性,是沟通的障碍,需要被打破,实践共同体成员需要有共同的事业、相互的投入和共享的经验库。[24](基于本次研究结果,我们初步打算将温格的实践共同体三要素(共同的事业、相互的投入、共享的经验库)替换为协商的事业、反思性对话、交互式技艺,以便更为贴切地反映跨界学习共同体所具有的更为复杂、多元、动态的特征。不过,这方面的研究目前还不原由网够丰富,还需要后续更加系统、深入的探究。)然而,在本案例中,边界变成了潜在的学习资源:正是因为教师与外来学者对小组合作学习的理解有所不同,才导致了双方沟通和对话的必要,也才引发了教师在教学方式上的创新。

不过,只有边界(差异)是不够的,促使教师学习发生的重要推动力是双方形成的开放、稳定、持续的互动系统,如课堂交流、课下作业反馈、写反思帖、各类小组沟通等。这个互动系统可以被视为一个“边界客体”:它是一种有机的安排,处于学校活动系统和学术活动系统之间,为双方提供所需要的信息,[22]603在多重工作关系和情境中发挥转译作用。它不仅足够灵活,适应双方的需求和限制;而且足够坚实,能够保持双方的跨界认同。[25]在本案例中,作为边界客体的互动系统由一系列相互嵌套的动态活动组成,有利于双方跨越边界,在“第三空间”中处理各自遭遇的矛盾:一线教师改进小组合作学习的教学策略,外来学者处理理论与实践相脱离的痼疾。

由于外来学者与一线教师形成了有效的互动系统,才让双方的“边界跨越”成为可能:即进入他们不熟悉(因此也不具备完全资格)的领地,[26]协商并结合来自不同情境的要素,以获得一个杂糅境遇。[27]与通常的实践共同体要求双方达成共识不同,在“边界跨越”中,双方有可能在尚未获得共识的情况下采取合作行动。[22]610在本案例中,教师与外来学者对小组合作学习的理解存在差异,各个教师小组的教学策略也都不一样。然而,由于各方边界跨越频繁,深入的对话和交流时常发生,才有效地促进了教师的跨界学习。

虽然作为边界客体的互动系统促进了双方的边界跨越,但教师的跨界学习并不会自动发生。上述研究结果表明,教师的跨界学习还需要一定机制的引发、维持和推动。当各方赋予课例研究的意义不尽相同时,需要根据此时此地的具体情境(如教师需要直观的示范和指导),付诸实践推理(如照顾到教师的实际需要),对不同意义进行协商。当各方看问题的视角不同时,需要适当转换视角(如看到小组合作学习对相倚的高度要求),甚至再造新的视角(如关注学生分组标准的特殊性),才能知行合一地应对之前没有预料到的困境。当一项新的改革实践(如小组合作学习)在学校实验时,教师一定会根据中庸原则进行调适(如教师小组多样化的组成结构),以便该改革实践能够在学校和课堂真正落地。

回顾本次跨界合作课例研究,它就像一场历险。开始之前,没有人知道它会走向哪里,最终会产生什么结果。正是因其模糊的边界、参与者的多重声音以及进程的开放性,才导致大家有兴趣澄清并协商自己的意义、视角和行动,也才引发了各方对话和跨界学习的需要。意义、视角和行动都是参与者之间不断交流、协商和妥协的结果:在过程中协商矛盾和意义,转换视角和身份,重构行动和结果。这也就回归了教育的本意:教育之所以是教育,而不是训练,就在于它有“美丽的风险”。[28]只有在开放的不确定性中创造有教育意义的事件,期待着“不可能的可能性”的意外实现,教育生活才会丰富多彩、震撼心灵,参与者才能真正领略创造知识的愉悦和教育事业的崇高。

参 考 文 献

[1] LEWIS C. What is the Nature of Knowledge Development in Lesson Study?[J]. Educational Action Research,2009:17(1):95-110.

[2] CHEN X,ZHANG Y. Typical Practices of Lesson Study in East Asia[J]. European Journal of Education,2019,54:189-201.

[3] 安桂清,桑雪洁. “教师如何做课例研究”之二 教案的合作设计[J]. 人民教育,2010(22):47-50;崔允漷,沈毅,吴江林. 课堂观察II——走向专业的听评课[M].上海:华东师范大学出版社,2013.

[4] YRJ ENGESTRM.Expansive Learning at Work:toward an activity theoretical reconceptualization[J]. Journal of Education and Work,2001,14(1):133-156.

[5] 王晓芳. 从共同体到伙伴关系:教师学习情境和方式的扩展与变革[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2015,33(3):43-52.

[6] 刘良华. 重申“行动研究”[J]. 比较教育研究,2005(5):76-79,37.

[7] 安超. 教学恐惧的实践表征与超越路径[J]. 教育科学研究,2016(5):16-23.

[8] HUANG R,FANG Y,CHEN X. Chinese Lesson Study:a Deliberate Practice,a Research Methodology,and an Improvement Science[J]. International Journal for Lesson and Learning Studies,2017,6(4):270-282.

[9] TSUI A B M,LAW D Y K. Learning as Boundary-crossing in School-University Partnership[J]. Teaching and Teacher Education,2007(8):1289-1301.

[10] 陈向明. 教育改革中“课例研究”的方法论探讨[J]. 基础教育,2011(2):71-77.

[11] CERBIN B. Lesson Study Workshop Handouts[M]. Jinan:Shangdong University,2014.

[12] WARD C J,NOLEN S B,HORN I S. Productive Friction:How Conflict in Student Teaching Creates Opportunities for Learning at the Boundary[J]. International Journal of Educational Research,2011(50):14-20.

[13] CHEN X,YANG F. Chinese Teachers’ Reconstruction of the Curriculum Reform through Lesson Study[J]. International Journal of Lesson and Learning Studies,2013,2(3):218-236.

[14] BATESON G. Steps to an Ecology of Mind[M]. New York:Ballantine Books,1972.

[15] ANDERSON J R. Cognitive Psychology and Its Implications[M]. New York:Worth Publishers,2000.

[16] 夏雪梅. 项目化学习设计//www.58yuanyou.com:学习素养视角下的国际与本土实践[M]. 北京:教育科学出版社,2018.

[17] COCHRAN-SMITH M,LYTLE S. Relationships of Knowledge and Practice:Teacher Learning in Communities[J]. Review of Research in Education,1999(24):249-305.

[18] ARGYRIS C,PUTNAM R,SMITH D M. Action Science:Concepts,Methods,and Skills for Research and Intervention[M]. San Francisco:Jossey-Bass Publishers,1985.

[19] 唐纳德A舍恩. 反映的实践者[M]. 夏林清,译.北京:教育科学出版社,2007.

[20] MIETTINEN R. Pragmatism and Activity Theory:Is Dewey’s Philosophywww.58yuanyou.com a Philosophy of Cultural Retooling?[J]. Outlines,2006(2):1-19.

[21] AKKERMAN S F,BAKKER A. Boundary Crossing and Boundary Objects[J]. Review of Educational Research,2011(2):132-169.

[22] STAR S L. This is not a Boundary Object:Reflections on the Origin of a Concept[J]. Science,Technology & Human Values,2010(35):601-617.

[23] CHEN X. Theorizing Chinese Lesson Study from a Cultural Perspective[J]. International Journal for Lesson and Learning Studies. 2017,6(4):283-292.

[24] WENGER E. Communities of Practice:Leaning,Meaning and Identity[M]. Cambridge:Cambridge University Press,1998.

[25] STAR S L,GRIESEMER J R. Institutional Ecology,“Translations” and Boundary Objects:Amateurs and Professionals in Berkeley's Museum of Vertebrate Zoology,1907-39[J]. Social Studies of Science,1989,19(3):387-420.

[26] SUCHMAN L. Working Relations of Technology Production and Use[J]. Computer Supported Cooperative Work,1994(2):21-39.

[27] ENGESTROM Y,ENGESTROM R,KARKKAINEN M. Polycontextuality and Boundary Crossing in Expert Cognition:Learning and Problem Solving in Complex Work Activities[J]. Learning and Instruction,1995(5):319-336.

[28] BIESTA G. The Beautiful Risk of Education[M]. London:Routledge,2016.