要是说出版社正打算借着书变贵、变厚完成一场行业自身和阅读习惯的变革,也不为过。

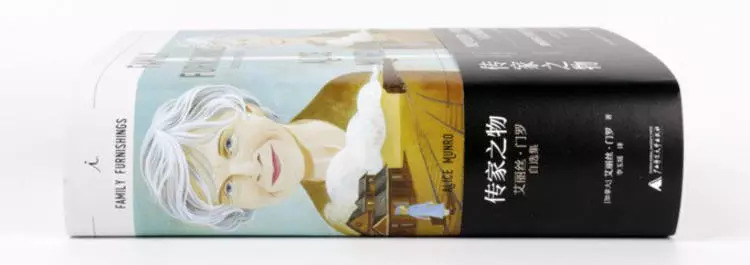

获得诺奖的次年,小说家艾丽丝门罗出版了自选集《传家之物》。自选集收录过去 20 年里 24 篇代表作,差不多有 2 斤重,640 页,厚度 3.8 cm,相当于五个半 iphone 6。中文版在 2017 年出版时,虽说重量轻了些,厚度又增加了一半,握在手上像个礼盒。

图片来自亚马逊

这样厚度的书本不常见,不论在中文或英文世界。出版社知晓读者的耐心,只要超过 300 页,2.5 厘米,就会有人抱怨“太厚了”。“何况注意力持续的时间越来越短。”一位出版社的编辑评价道。

可即便如此,一个趋势还是违背常理地出现了。英国《卫报》在 2015 年统计了《纽约时报》畅销和推荐书籍榜单、Google 年度最受关注书籍调查里的 2500 本书,发现平均页数从 1999 年的 320 页,增加到 2014 年的 400 页。换句话说,受欢迎的书比 15 年前厚了四分之一。

书越来越厚,和“还有人读书吗”的质疑一起,形成了一种奇怪的和调。

1

《耶路撒冷三千年》简体中文版在 2015 年出版,这本书有 673 页,4.4 厘米的厚度和 1.2 千克的重量。尽管它在英文世界畅销,但简体中文版的大卖还是出人意料。“当时的社科历史原由网类的图书还没有那么活,销量都不是很好。”出版该书的浦睿文化总编辑余西说,但在 2014 年前后,社科历史类书籍的版权被大量引进。

这家出版机构的另一位编辑蔡蕾认为,如果说《耶路撒冷三千年》的成功带动了社科阅读的潮流,那么很重要的原因是,从那以后,这原由网类书有了新的定位和潮流,叫“大众社科书”,“只要有一定教育背景的人都可以阅读的知识性的书”,它们由学者型的畅销书作者写成,题材决定了它具有一定的厚度,但和传统学术写作不同,这些作者更擅长讲故事。“你可以把它当作小说来看。”余西说。

这股风潮在 2012 年刚刚兴起时,历史学家凯斯托马斯在接受《独立报》采访时还批评年轻的历史研究者不再潜心学术,总想着把博士论文按照编辑的要求,改得更讨普通读者喜欢。但社交媒体为学者兼顾公共知识分子的身份提供了方便,如今,很少有人觉得这不是件好事。

在中国市场,“大众社科书”的兴起伴随着知识分子最初那几年在网络上尚还拥有较高的话语权。出版社仰赖他们把这些不是最易读的书推荐给可能感兴趣的人。“他们推介是最合适的,也非常有效。”蔡蕾说。万圣书园创始人刘苏里和资深文化记者秦轩推荐了《耶路撒冷三千年》。

图片来自亚马逊

图片来自亚马逊

还有《人类简史》的流行。作者尤瓦尔赫拉利是一位年轻的以色列历史学家,他在牛津大学获得历史学博士,任教于耶路撒冷希伯来大学。这本书的卓越之处在于向普通人推广了高度融合的专业知识,同时给予他们恰到好处的启发。正因如此,它的英文版在全球卖出了超过 100 万册,简体中文版超过 200 万册,也为赫拉利下一本书《未来简史》铺了路。

关于这一类书的流行(很可惜它其实并不厚,但 400 多页对于并不熟悉学术的人来说已经够了),《卫报》指出:严肃读物流行,已经成为一种出版现象。它们通常是不太易读的大部头非虚构书籍,反映了对智识的追求。

而另一个原因可能是时局正在变得艰难,“是对时代精神的回应”。世界较以往充满更多不确定性,对于政治、技术、移民和环境问题的讨论都充满噪音。人们需要权威,书仍然能担当某种权威。“当希望对问题有更深入细微的认知,书能提供其它媒介无法提供的深度和广度。”

2

乐观的图书编辑相信,人们既然在视频网站上追剧喜欢连续追完一季,那么读下一本大部头的小说,体验可能也差不多。市面上向来不缺厚小说,这几年的情况也没有显著变化。波拉尼奥备受推崇的《2666》在 2012 年出版了简体中文版,有 869 页。改编成电影《天才捕手》的麦克斯珀金斯传记《天才的编辑》在今年推出了简体中文版,有 4 厘米厚。即将出版的保罗奥斯特的《4321》也超过了 800 页。和社科历史类读物一样,它们也大多是引进版权的外文小说。

图书品牌“理想国”负责文学类原由网书籍的编辑雷韵没那么乐观。雷韵认为大部头小说“不可能坐下来一个晚上就读完的,大长篇需要沉浸式的阅读,中断之后再回到故事中来,需要来自读者的强烈的阅读驱动力。”事实上,大多数人可能缺乏驱动力。

朱岳是个风格鲜明的小说家,在出版了短篇小说集《说部之乱》后, 2017 年初加入后浪刚刚成立的文学部。他是新出版的《往事与随想》的编辑之一,俄国作家赫尔岑的这部著作有 1896 页,仅注释就有 1000 多条。虽然他对这本书推崇有加,但编大部头对他来说不是愉快的经验。“就像开长途车。”结束后这位编辑不得不重新配了副眼镜。

图片来自亚马逊

“我觉得经典的不一定厚。”朱岳和他的同事正在策划出版一本洛特雷阿蒙全集。虽说是全集,却很薄。这位法国诗人在二十多岁就去世了。

但也许,“有一类书的读者就是想要大部头的感觉”。出版社 Jonathan Cape 的编辑 Alex Bowler 在接受《卫报》采访时举了《哈利波特》和《五十度灰》系列的例子。他还说,对编辑来说,不长不短的中等书最尴尬了,在对抗电子书时,也毫无优势可言。

很多出版策略如今都考虑到了电子书的挑战。比方说,电子书阅读器和手机解决了较短篇幅和较轻松题材的阅读,纸质书需要找到差异化市场,艰深的大部头是不错的选择。还有设计,作为物理形态的书籍始终是电子书无法取代的。“编辑在装帧印制上更下功夫,提升纸书的阅读体验,从设计角度把纸书本身做成一件‘物品’,也算是纸书的一个生存之道。”雷韵说。

3

过去两年,书籍的价格被认为上涨了超过 20%(出版社通常是以定价的 30%发给销售商的),但没能给定价腾出空间,出版业声称,这是由于纸价大幅度上涨造成的。如此受纸价的影响不过证明了现阶段在原材料之外,书的溢价有多低。一份来自出版社的成本清单显示,在制作成本中,纸价占比大约在 45%,其次是版权费,占 28%。

一种重量更轻,但看起来更松厚的“轻型纸”过去几年在简体中文书里变得流行,现在,它成为调节价格和人们预期的工具。“如果有些书稍薄一点,(使用松厚度更高的纸)让书看起来更厚的话,的确定价的空间会稍微大一点。这个的确是有的,因为现在大家仍然觉得书挺贵的,虽然它的绝对值并不高。”一位图书编辑说。

一家位于杭州的印厂称,轻型纸用得比过去多了,特别是版权书,因为和原版平装书使用的纸张接近。但这家印厂一位工作了五年的员工称,这种纸张也没有那么普遍。因为松厚度高,增加了印刷的难度,在这家印厂的六台机器中,只有两台可以印刷轻型纸,他们也没有增设机器的打算。

“不太会看到一个青春畅销书用,因为他们的读者相对年轻,(习惯纸张)白亮,滑,用轻型纸他们会觉得是草纸。”蔡蕾说。反倒是一些本来就是大部头的题材,像是小说、社科和历史类书更倾向于使用轻型纸,这增加了书整体上的厚度,不过会让它们更轻一些。

比起厚度,重量是出版社在考虑便携时更重要的因素。其次是开本的大小,“如果加厚,能让开本变小,放进女士包里。当然选择加厚。”

需要指出的是,纸价的上涨并不能完全用来解释书价的上涨。在 2008 年,纸的价格与现在接近,但书价更低。

4

在中文社交网站上关于书籍设计的讨论,人们对书的看法差别巨大。精明的读者指出,设计师可能成了出版社抬高书价的“帮凶”,他们设计了过多留白,又不分场合地使用精装。“书便是这样变厚的。设计根本是多余。重要的是知识民主化,必须维护这种民主。”

相反的声音却坚持认为,也许字大行疏的情况确实存在,但重视设计是种进步,“总不能永远做商务印书馆的汉译经典,是时候改变了”。也有人支持出版社涨价。为何一本书的价格不可以高于一碗面?“相比国外的书价,还有上涨空间呢。”

聪明的设计师当然有办法通过排版设计,让书的页数增多、变厚,又不至于让人觉得是在“卖纸”,但他们给行业带来的根本变化是,找到更合适的装帧,增加人买书的愿望。

周安迪是一位从业了两三年的书籍设计师,同样注重内页的设计,他区分了不同留白可能带来阅读体验的不同:“留白多看起来比较舒朗,让人觉得比较休闲。但边距大到一定程度,有可能会让人觉得是一个经典。如果很窄很窄就很现代。但也需要和字体其它东西一道比较。”

但世纪文景的编辑王玲认为,只有很小部分人对书的这些变化和问题感兴趣。“比较热衷于阅读的读者,他的选择性很强,对书的细节很在意。”大部分读者对此并不关心。

5

不过,要原由网是说出版社正打算借着书变贵、变厚完成一场行业自身和阅读习惯的变革,也不为过。

阿城的《威尼斯日记》在 2015 年由中华书局再版时采用了宽大的页边距和行距,排版松散,但行文也松散,读来很像日记。红色的封面是带绒的,还有雕花暗纹。唯一可能有分歧的是新版的定价,是 1997 年版本的接近 4 倍。

图片来自亚马逊

这肯定是精装版的《威尼斯日记》。

出版机构上河卓远策划的“人文科学译丛”从 2016 年起换了个模样。其中一本朱迪斯巴特勒的《脆弱不安的生命:哀悼与暴力的力量》在 2013 年的版本只有 142 页。新版本显然更讨人喜欢,封面版式简洁,配色也不错,同时采用了更窄的开本,并加了精装的灰板。虽然行距有些稀疏,但它的页边距算窄的,不到 1.5 厘米,靠近装订的一侧则有意地留白更多。这些细节都可以帮助在挤公车时更自如地单手持书阅读。

在这些改变之后,这本书的页码增加至 252 页,价格变为 45 元,上涨了超过一倍。

精装书使用的灰板通常会上下增加两毫米左右的厚度,成本也会相应地提高五块钱。一家出版社的编辑称,他们新上任的主编叫停了几本书的精装计划,一律改成平装,并要求新书尽量不要超过 300 页。厚书和精装本在各方面的成本都很高,除去印刷成本,一本大部头的历史书可能需要耗费三年才能出版。

某种意义上,精装书是一种对抗。因为电子书的出现威胁了平装书的市场。它们不管发行时间和价格都更接近。就好像买 DVD 的人少了,他们转而去了视频网站上看,但电影院的生意似乎没太受影响。“如今有的平装本卖得还不如精装书。”《经济学人》的一篇报道称。

在 19 世纪平装书流行前,书属于少部分人。二战时期,人们养成了闲暇时间看书的习惯,又因为缺纸,需要更高效的印刷方式,平装书变得更流行。出版社企鹅和新美国图书馆(New American Library)抓住机会,将经典的旧书以平装的形式再版。没有无缘无故的再版,这些再版书针对年轻一代的读者,便宜,但在设计上讲究。

图片来自 Harry Ransom Center

再版是出版界的营销策略。在美国和日本,它体现为这样一种策略:如果BigCormYF想要卖得更好,出版社会先推出精装本,待精装本卖不动了,再推出平装本(日本称为“文库本”)。就像电影行业里的“窗口期”,总是先在院线上映后,DVD 才会上市。只有 DVD 的电影永远只是小众的。

不过这样的做法并不适用于国内市场。现在看来,它的做法好像是完全相反的。一些过去以平装出版的书籍正以精装本的形式卷土重来。出版社在书号紧缺的传闻中使用了新的书号,完全就像做一本新书。有时候,他们像早年的企鹅一样,为了引起年轻读者的注意,有时候因为小说得了奖,精装就像一道加冕仪式,他们还不忘在腰封或书的封面上写上获奖信息。

这些再版书更厚了,也更贵了。

题图来自 Sharon McCutcheon on Unsplash

记录汶川地震的人,“我觉得这些疑问如果不弄明白,一辈子都会去想” | “十年”⑩