编者按:

本文作者柯惠新,兴宁一中62届毕业生,兴宁人民医院首任院长、著名医生柯蔚钦的女儿, 理学博士,曾任中国传媒大学教授,博士生导师,调查统计研究所名誉所长。本文是一篇有关育儿、感恩、待人处世方面的好文。文章体现女儿笔下的慈父形象,文笔细腻,感情真挚,令人感动。

父爱无言,却厚重如山,父爱是我人生最大的精神财富。高尔基说过:“父爱就像一本震撼心灵的书,读懂这本书,就读懂了整个人生”。在纪念父亲诞辰100周年之际,回首过往,历历在目;感悟今昔,浓情愈深。

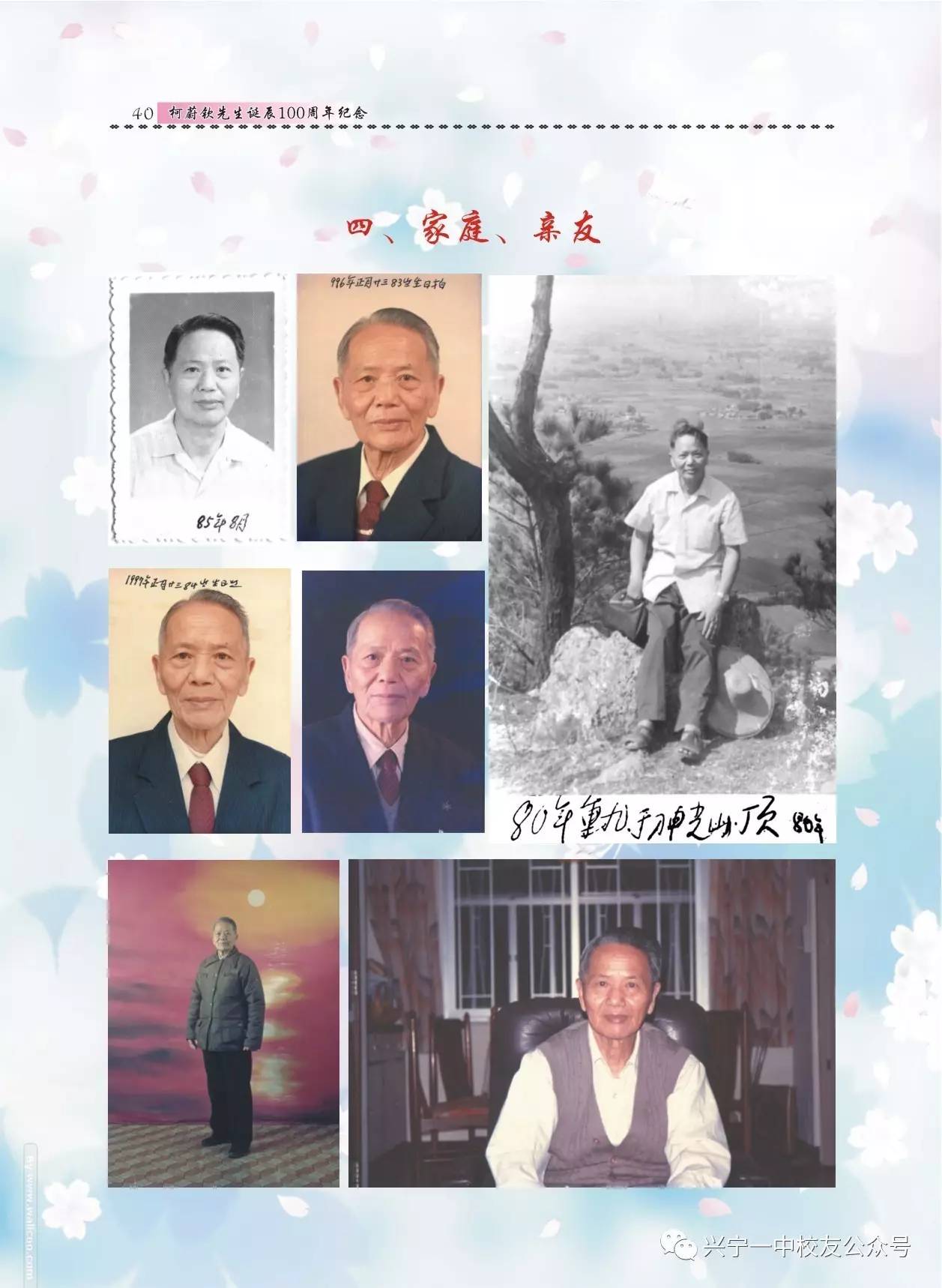

著名医生柯蔚钦生活照

一、爸爸和病人—像对待亲人般的温暖

1、我到手术室门口等爸爸妈妈回家吃饭

小时候我们曾租住在位于医院对面几百米远的一个民房里,房东叫“王高佬”,我和三个弟弟加上两个保姆住在一起,印象中那就是我少年时期的“家”,周围有不少菜地和小土坡。爸妈在医院里面配有一间大概12平米的房间,由于工作忙,平时我和弟弟只有在吃饭的时候才能见到他们。记忆中常常是饭做好了,总是要等爸妈吃饭,经常左等右等也不回来。我猜想肯定又是手术还没有结束,虽然我从小就胆小怕血,但还是忍不住到手术室门口的走廊里去等他们。有时候等的时间实在太长,我就绕到后面的窗户上,可以清楚地看到里面的情景。有一次无意中看到爸妈在原由网给病人做截肢手术,吓得我赶快闭上了眼睛…。

好容易等到爸妈终于出来了,我的那个高兴劲就不用说了,马上扑了上去。在我后来的记忆中,这些镜头就永远定格了。

2、不管对什么样的病人,爸爸总是那么好脾气

我很喜欢在爸妈医院的那个房间里呆着,常常一边做作业,一边听收音机里的音乐,偶尔向外看看走廊前面的小庭院,里面长了几棵小树,还有可爱的花草。

那一排四个房间住着四位资深的医生,常常会有病人和家属找上门来要爸爸看病。我会告诉他们:“爸爸在门诊”或“爸爸在手术室”,“这是宿舍,不是在这里看病的”,但有些病人就是不肯离开。说实在的,有些农村来的病人,我当时真是觉得不太舒服,身上有些脏和臭,说话粗声粗气的,又怕他们的病会传染。

但是爸爸一回来,看到等候的病人,就会很和气地问他们:“哪里不舒服?”然后耐心地等待他们“啰啰嗦嗦”地说完,才慢慢地说,“别着急、别着急,来,我给你看看”。

病人们最后总是满意地、千恩万谢地离开,而爸爸总是那么温和地微笑着,我从来没有看到过他表现出一点不耐烦、或是有一点点嫌弃的表情。所以以后看到有些脏或粗野的农村病人,我也就慢慢习惯不再觉得不舒服了。

还有一些印象更加深刻的情景。当我兴高采烈地让爸爸拉着我的手觉得终于可从医院“回家”吃饭的时候,常常会在途中“杀出”病人及其家属,拦住爸爸要看病;甚至当我们正在“家里”吃饭的当中,也会有病人和家属“闯进”门来求医。尽管我会感到不太高兴,但是爸爸却从来不会表现出一点点不悦,总是那么耐心、和气地回答问题,尽可能地安抚他们、帮助他们。在我的印象中,爸爸对病人总是充满仁爱,从来不着急、不生气,总是那样温和、不紧不慢的。

3、把听诊器捂热了再放进病人胸前

去年(2013年)暑假,兴宁电视台为拍“宁江之子”的专栏节目,总编廖勇平先生与两位记者小罗和小朱前来北京家中采访我。在休息闲聊之时,廖先生提到我爸爸的一些往事,说是他的亲友告诉他的,其中有一件最让他动情的事情:“你爸爸给病人检查的时候,总是要把听诊器放在自己的衣服里面先捂热一些,再放进病人的胸前…”其实以前我也见过这样的场景,但都习以为常。廖先生说:“你爸爸真是一个充满仁爱的好医生,家乡的老人没有不记得他、没有不夸奖他的。…可惜现在这样有爱心的医生实在是不多了…”

其实每当遇到兴宁老乡,几乎没有不知道“柯蔚钦”“柯院长”“柯医生”并由衷称赞爸爸“医术精湛,医德崇高”的,但是我没有想到那么多温馨的细节,经过了几十年,仍然还被大家记住并传颂着。

1987年6月1日儿童节,柯医生就诊

一点感悟:我以前有些不解,为什么一提到我的爸爸,都会听到大家类似“医术精湛”“了不起的好医生”之类的非常一致的高度评价。但在我的眼里,爸爸很“平凡”,而且有些“懒散不努力”,因为我很少看他钻研读书,也许是一天工作下来太累了,回来后总喜欢半躺在床上?他不像我妈妈那样总是抓紧一切时间看医书、不断学习新知识。但是随着目前社会对紧张“医患关系”的讨论和关注,以及我两次到医院求医并动了小手术的亲身经历,我理解到了什么样的医生才是“好医生”:他/她不仅需要学识、经验和技术,更需要怜悯心、同情心和仁爱心。我常常想,如果医生们都能学习爸爸一点点,对病人稍稍态度“温和一些”、“耐心一些”,如果不会“微笑”,至少也不要那么“冷冰冰地扳着脸”的话,那么病人和家属就一定会感到好受得多,病痛也许就能减轻多半。

二、爸爸和我—殷切期望和无尽的爱

1、爸爸考我“鸡兔同笼”的算术题

我五岁就开始上小学,而当地小孩一般七岁以后才开始读书的。从我记事开始,爸爸就总喜欢在吃饭之前考我数学。

童年全家照

开始是简单的加减法、小九九,我好像从来也没有被问住过,总是很顺利就能给出正确的回答。爸爸似乎总想难住我而“没能难住”,这个时候,爸爸和我就都特别开心地哈哈大笑,每天的这种“考试”就像做游戏般好玩。不过当我做了妈妈和老师之后,我知道爸爸“难不住”宝贝女儿的秘诀了,只要将“题目”出得难易度适当即可,用心的父母/老师都会的。

后来爸爸就开始考我“鸡兔同笼”之类的算术题了,问题类似:“一些鸡和兔放在同一个笼子里,现在一共数出有**个头,**只脚。问:这个笼子里应该有多少只鸡?多少只兔?”虽然有一定的难度,但是爸爸的问题一开始都是比较简单的,比如“2个头,6只脚”,我马上就能得出正确的答案“1只鸡,1只兔”。爸爸大大夸奖我一番,然后就加大难度,变成“3个头,8只脚”或“3个头,10只脚”,不过这也难不倒我。偶尔爸爸也会突然来个“难题”,看我一下子答不上来,他就显得有些“洋洋得意”,说:“爸爸我是研究过大代数的,这些都是大代数上的题目”。不管怎样“难”,最终我都要算出来才肯罢休。我想,这就是爸爸激将法的作用吧。

不过,等我上了中学开始学习“一元一次方程”或“二元一次方程”,爸爸就再也考不住我了。他每出一个“难题”,我几乎都能马上就给出正确的答案。以后,爸爸就再也不考我“大代数”,也不考我其他的数学问题了。

这一段的记忆真的很美好,每天爸爸的“考问”就像做游戏一样的好玩,是爸爸的爱心、耐心和智慧,让我在不知不觉中就培养起了对数学的浓厚兴趣。而且从很小的时候开始,我就记住了爸爸给我指出的道路是:好好读书,将来上大学,出国留学。

2、爸爸托人从香港给我买英文故事书

我从小就喜欢读故事书,开始是看少儿故事、童话,后来就开始看近代小说,外国名著。我从初一开始就住校,白天在课间很快做完作业后,晚自习和其他业余时间几乎就都用来看小说。我有一张县图书馆的借书证,县图书馆就在“兴民中学”附近,初中期间我几乎看遍了里面的藏书。

不知道爸爸是怕我看“杂书”多了“走火入魔”?还是为了引导我学好英语?他煞费苦心地托在香港的朋友,精心挑选并购买了一些图文并茂、中英文对照、好玩有趣的故事书,还有英汉大字典等必要的工具书。我当然很快就爱不释手地迷上了这些英文的故事书,尽管有不少单词都不认识,但是为了尽快地看故事,我就尽量不查字典往下看;同时也尽量不去看中文翻译。这样,不知不觉就提高了我对英文的学习兴趣和阅读水平。

在上世纪五六十年代一个偏僻的小县城里,像我这样有条件拥有这样的英文故事书的中学生,据我所知在当地的学校里很少或几乎没有。所以在高中学英语的时候,我能很轻松愉快地就在同学中遥遥领先,爸爸用他的睿智和爱心,使我迷上了英语,爸爸的功劳大大的,我很感谢他。

3、爸爸宠女儿,弟弟们很大度,不生气、不争宠

我有三个弟弟和两个同父异母的哥哥,哥哥们自幼外出读书没有和我们生活在一起。可能由于我是六个孩子中唯一的女孩,也可能是因为我从小比较听话、爱读书、成绩好,所以在家里特别得到爸爸的宠爱。

爸爸从不掩饰自己对女儿的偏爱,总用“妹抵”(客家话“女儿”的意思)的爱称叫我,遇到熟人就说:这是我的“妹抵”。亲戚朋友们都知道我爸爸有个宝贝女儿。这个称谓一直叫到最后一刻,记得上世纪80年代中期爸爸来北京看我,我都快四十岁当了两个孩子的妈妈,爸爸还是牵着我的手叫我“妹抵”。

当我稍大懂事些时,有时候就会觉得爸爸有些偏心了,比如爸爸对我从来都是笑眯眯的,但是对淘气的弟弟们,他偶尔也会发点脾气,或是唉声叹气的。我有时会担心弟弟们不高兴,但是让我感到欣慰的是,弟弟们都很大度,对此他们好像从来不生气的,更不会与我争宠,尽管他们之间有时候会有一些小矛盾。

比如爸妈让我负责每天分牛奶。因为我们从小都不喜欢喝牛奶,所以我必须十分小心,将四份牛奶分得很均匀,否则弟弟们会为了抢到最少的那份而吵闹。但是不管怎样,他们都不会和我吵的。

为了让我们长好身体,爸爸还有不少规定,比如:每天要吃鱼肝油,吃饭时每口饭要嚼至少30次、甚至50次。由于我小的时候显得比较瘦弱(据妈妈说是下半夜生我的时候,爸爸接生没有注意到脐带有问题,结果一直流血直至天亮时才发现),爸爸就特别注意我的饮食,总是要让我多吃饭,长胖一些。走路的时候,爸爸会注意我有没有驼背或含胸,会不时地将我的双肩往后扳动,试图让我保持“挺立优美的身姿”。

在我14岁初上高中期间,曾被初次萌生的少女情愫所困惑。爸爸没有批评指责我,而是牵着我的手,一边走一边很委婉地告诉我一些“常识”,例如:“100个男人中有99个都会喜欢你的”,“不是人家喜欢你,你就一定也要喜欢人家”,等等。虽然当时自己并不太理解,但是这些话和场景已经深深印在了心里。

4、爸爸说:“喜欢数学那就去学吧,做学问就要到北京去读书…”

上高中的时候,老师让我做化学课代表,尽管自己更喜欢数学、物理,但觉得当个科代表帮老师做事也应该。化学老师是在广州的大学毕业后调进来的,视野比较开阔,他告诉我说:“中国最好的大学是北京大学”,不知道天高地厚的我当时就决定,高考时要报北京大学。

填报志愿的时候,爸爸曾表示过,如果我能继承父业就最好,因为弟弟们都有色弱/色盲将来不能报考医学专业。爸妈指着书架上的大量中外文医学书籍,希望我能接他们的班。但是当我表示自己胆小,怕出血、怕死人时,爸爸马上就转变了态度。

他说:“喜欢数学那就去学数学吧”,其实我知道他心里是想让我继承父业的…。

当时我真是“无知者无畏”的,认准了要报考北京大学数学力学系。爸爸马上表示支持:“做学问就要到北京去读书,广州不行的…”,其实我知道他心里是很想要我离家近一些的,广州或梅州…。

宝贝女儿喜欢什么,爸爸就支持什么。女儿的理想,便是爸爸的心愿,这就是我亲爱的爸爸!

5、最能让爸爸开心的事:写信、寄照片、报告好成绩/好消息

1962年高考上北大前,全家福。

1962年17岁考上北大之时,从未走出过小县城、从未看见过火车的我,就背着行李、穿上人字拖鞋(之前一直是光脚的)、拎着一个白桶(平时洗澡用的),一个人坐汽车、坐火车,颠波来到了北京

女儿是爸爸的心头肉,女儿不在爸爸身边,爸爸也是女儿的唯一牵挂。做女儿的深知,最能让爸爸开心的事,就是给他多多地写信,报告自己的好成绩/好消息;另外,就是多多地寄照片回家。从62年离开故乡,直至1997年爸爸去世,期间35年,不管是在北京、东北,还是在日本、美国,不管是在正常年代,还是在爸爸妈妈受难的“文革”(除了被关“牛棚”不允许对外联络期间)我都基本上保持了一周给爸爸写一封信的频率。

80年代初期,我曾成功申请得到了去美国哥伦比亚大学攻读硕士/博士学位的Offer,爸爸也为我从香港亲友那里得到了资助,专程前来北京送行;但因所在学校的一些“规定”最终没能成行,爸爸很失望。为了让爸爸AmFJyGDzmd开心,我继续努力,终于以优异的成绩通过了国家的英语考试,在80年代中期获得了教委公派去日本进修的资格。在日本进修期间,导师浅野长一郎先生建议我攻读“统计学”理学博士学位,当时我虽已年过40,但是为了让爸爸开心,经过所在学校的同意,我拼命努力,终于提前拿到了博士学位,了却了爸爸从小对我的殷切期望。

35年中,爸爸将我每次寄来的信件都编号珍贵地收藏起来;照片都按时间顺序整理在一本又一本的相册里。文革后期平反之后,爸爸妈妈住在小弟弟自建的小楼里。小弟告诉我:“每天爸爸都会将一摞相册从二楼搬到一楼的客厅/饭厅,晚上再搬回二楼的卧室里。天天如此,像宝贝般地守护着,不让其他家人帮忙”。结果在一次搬相册上楼的时候,不慎摔跤滚了下来。从此身体一天不如一天,加上后来又有一次在教堂做礼拜的时候摔倒,就再也没有站起来,不久就去世了。

这是我心头永远的痛,如果不是因为每天都要细看宝贝女儿的照片,如果不是因为搬动相册而摔跤,身体不错的爸爸应该可以长命百岁的。没想到两次摔跤,爸爸就过早地离开了我们,享年83岁。爸爸去世之后,我对照相就没有那么大的动力了,总觉得再没有像爸爸那样期待着看我照片的亲人了,照不照都关系不大似的。

一点感悟:在不少人看来,我好像是个幸运儿:身体好、学习好、事业顺利、生活幸福。只有自己知道,我是如何努力、一步一个脚印认认真真地走过来的。不管遇到什么困难,自己之所以能够坚持下去,其中一个很重要的原因,就是我总是想要让爱我的爸爸高兴。身体好是爸爸妈妈从小给自己打好的基础,学习上的兴趣也源自“好玩”,这都归功于爸爸对女儿无尽的爱、耐心细致的启蒙和不断的鼓励和培养。尘世间,也许一切都会改变,但是,爸爸对我的爱,我对爸爸的爱,永远不会改变。

二、爸爸和我—平凡而高达、语拙而受尊

1、就这样把私人诊所献了出来

爸爸在医学院毕业后当了军医,期间无知地被集体加入了国民党,酿下了以后的苦果。

1944年,爸爸带着同在部队医院工作的妈妈回到了兴宁老家,在城里的兴田路上开了一家私人诊所。1945年我就出生在这个诊所里,此后5年,我的大弟、二弟、三弟相继出生。家里请了两个保姆,“八嫂”是说广州话的外乡人,主要负责做饭;“嫂嫂”是老家亲戚,主要负责照顾我们姐弟四人。我们都将两个保姆当作是自己的家人,一直到文化革命爸妈被关进“牛棚”,她们才不得不离去。但至今她们的家人仍与我们保持着亲人AmFJyGDzmd般的联系。

由于爸爸医术精湛,对待病人又亲切和气,在这个小小的县城里很快就声名鹤起。“柯医生”成了县城里最有名望的专家。

解放后,政府诚邀爸爸到新成立的“县民众医院”(后更名为“县人民医院”)任院长,爸爸没有多加考虑就答应了。政府给爸爸定的月工资是200元的“高薪”,为当地的最高水平,人们说:“比县长都高出很多”。那个时期,一般人员的工资大概就是20元左右。

很快国内就掀起了“抗美援朝”的高潮,政府号召大家有钱出钱、有力出力,爸爸没有多加考虑,就将自家的那个“私人诊所”也是我们的“家”捐了出来。

童年的记忆是很美好的,不管住在哪里,不管是不是属于“自己的”房子,都很开心:

住在自家的诊所时,一层看病,二、三层住人,在街上和小伙伴们捉迷藏,听到晚上“好吃的油豆腐,煲滚”的叫卖声。

在医院的那间宿舍里,我有时候会撒娇不离开,和爸爸妈妈挤睡在一张床上;在医院附近的操场打秋千、爬栏杆,和男孩子们一起踢足球。

在租住的医院对面王高佬的房子时,与同租住的邻居兄弟姐妹们在土坡上挖洞玩游戏;第一次开始注意到“才子”邻居男孩。

2、能有地方住就算了

文革开始,爸爸是医院当然的“走资派”被揪了出来,妈妈后来也被打成“现行反革命”被判了20年徒刑。当时我还在北大等待毕业,爸爸没有了工资不能再给我寄每月20元的生活费了;在家乡,也无法再交租住了十多年的“王高佬”家的房租,三个十几岁的弟弟成了无家可归的孩子,后来就都到了农村插队落户。

文革后期,爸妈先后得到了平反。分别从“牛棚”和“监狱”出来后,一开始真不知道去哪里住。好在弟弟们陆续从农村回到城镇,找到了工作,爸妈也补发了多年的工资,总算共同努力修建了一个小楼,爸妈也算退休了,与我的小弟弟一家合住在一起。

80年代中期,由于我要去日本进修,不得不将5岁的宝贝女儿阿宁送回老家请爸爸妈妈帮助照顾,爸爸很喜欢这原由网个乖巧可爱的小外孙女,就将他对远方女儿的爱全部转移到了眼前这个小孙女身上。阿宁没有辜负外公的期望,后来也考上了北京大学,拿到了北大的学士、硕士学位,之后又取得了香港浸会大学的博士学位。相信爸爸的在天之灵一定会很欣慰的。

不过这一大家人生活在一起,包括小弟妹的老母亲、弟弟一家三口、爸爸妈妈和我的女儿共计7人,作为主妇的小弟妹实在太不容易,各种矛盾很难解决。

90年代初期,终于有了机会,小弟家附近一个两室一厅的一楼小房子急需出售,价格很低,小弟妹给我打电话,我就毫不犹豫地马上汇款回去,托小弟妹为爸爸妈妈购买了一个自己独立的“家”,尽管这个“家”很小甚至很“寒酸”。此时我也已经回国将女儿接回北京上学,生活似乎又走向了正轨。

现在回想起来,爸爸把自己包括住房在内的诊所整栋楼房捐给了国家,我们全家却长期自己租房子住。虽然爸爸一直担任医院院长,又是数届县政协委员,县人代会的代表和副主席,却终生没有享受过任何“福利房”的待遇。全国可能也很少有这样的情况,子女们都觉得很委屈,想不开,爸爸却总是说:“现在能有地方住,就算了…”爸爸一辈子都是这样的,不给领导找麻烦,有困难也不会找领导申诉;想想我自己,其实也是一样的。

每次回兴宁我都会专门去看看我童年时代在兴田路的“家”,那个无偿献给政府的“私人诊所”,后来被变成了“兴宁印刷厂”。快乐的童年AmFJyGDzmd记忆,当年幸福的家,想起来很心酸…

3、爸爸一直要求进步想入党,但终生未能如愿

解放后爸爸应邀担任了县医院的院长,后来又先后当选了兴宁县政协委员、县人民代表和副主席等。爸爸一直要求进步想争取入党,写过好多次申请书。听党的话,跟党走,好好工作,踏踏实实地为人民服务,一直是爸爸这一代老知识分子的朴实愿望。

也许爸爸曾集体参加过国民党,有“历史问题”?或是爸爸不懂得如何才算“要求进步”?或是太“单纯”“书生气”,当了十多年的院长,始终没能解决入党问题。

爸爸不但自己真心争取,还要求我和弟弟们也要积极争取入团入党。大学期间我按照爸爸的要求努力争取入团,但最终没有成功。

让我没有想到的是,“文革”中受过那么大冲击的爸爸,被“炒家”、被剃了“阴阳头”、被“游街示众”、进“牛棚”,因忍受不了屈辱而“服毒自杀未遂”…,平反之后仍然痴心不变,不但自己继续争取,而且还是喋喋不休地教育我们姐弟几个要争取入党。平反出来之后爸爸妈妈选择与小弟弟生活在一起,主要原因也是因为小弟是家里唯一的一位“共产党员”。

4、我印象中的爸爸

尽管在很多兴宁同乡的心目中,爸爸都是一位了不起的人物,救死扶伤的高大英雄式的人物。但在我的脑海里,爸爸只是一个平平凡凡的好医生,一点都不高大。

爸爸老实、和善、简单、胆小、不善言辞、谨慎有余,有时候我会觉得好奇,爸爸当院长是怎么给大家讲话的?他会说“大道理”吗?他说话声音那么细小,大家能听得见吗?他那么温和不发脾气,大家会怕他、听他指挥吗?

不可思议的是,就是这么一个老实巴交的爸爸,人缘特别好。到处听到的都是对他的满口称赞:不管是过去、还是现在,不管是在人前、或是人后,不管是否让他看过病…。总之,从来没有听说对爸爸有过不好的或负面的评价。听说在“文革”中,对“走资派”的爸爸肯定是要批斗的,但是因为没有民愤找不到“把柄”和“材料”,没能成功。而倔强的妈妈因为脾气比较急躁可能得罪了一些人,结果妈妈成了“替罪羊”,不但被狠狠地批斗,还因在批斗会上“不认罪”而当场被“革委会”根据“坦白从宽、抗拒从严”的原则宣布“判处20年徒刑”(没有经过司法庭审)。

爸爸还有一个特点就是:报喜不报忧,受委屈的事情从来不说。自从我离开家乡,爸爸也是几乎每周给我回一封信的。在爸爸的信中,从来都是报告好消息、高兴的事情,让我别牵挂,一切都很好,等等。即使是“文革”初期受冲击还允许通信期间,爸爸也从来不说运动中受到的委屈。只是在最后一封信上,简短地写着:“爸爸以后不能给你写信寄钱了,你要自己保重…”,我知道一定是“大难临头”,否则爸爸不会这样的。至于因忍受不了屈辱而“服毒自杀未遂”等事情,也是平反之后一次聊天中爸爸无意中说出的:“当年我和你妈妈也很傻,幸好自杀没有成功,…”还挺“幽默”“得意”似的。

总之,爸爸总是很温和的样子,没看见过他对我生气、发愁;最多轻轻一声叹气,唉…。唯一有一次看见他皱着眉头,很痛苦的样子,我当时很害怕,很心疼,后来才知道,原来是牙疼得厉害。1997年爸爸去世前的那次住院,我专程回家去探望他,可他像个淘气的孩子,我在床边一打瞌睡不注意,他就偷偷地拔掉管子;待我发现了看我很着急,他反而很“得意”甚至有点“幸灾乐祸”,连续了几次。我一直想不通,作为医生的爸爸怎么会这样对待治疗呢?也许他知道自己已经到了该离开的时候?或许他想要与宝贝女儿再玩玩“游戏”?

四、爸爸给了我什么—我真挺像他的

几天来,我的脑子里充满了爸爸的影子,亲切、温馨、心酸,回忆爸爸的种种往事,怀念爸爸的一言一行,我突然感到:我和爸爸怎么这么像呢?之前我怎么没有想到?事实上,爸爸的美德潜移默化地影响着我,已经成了我的宝贵财产。

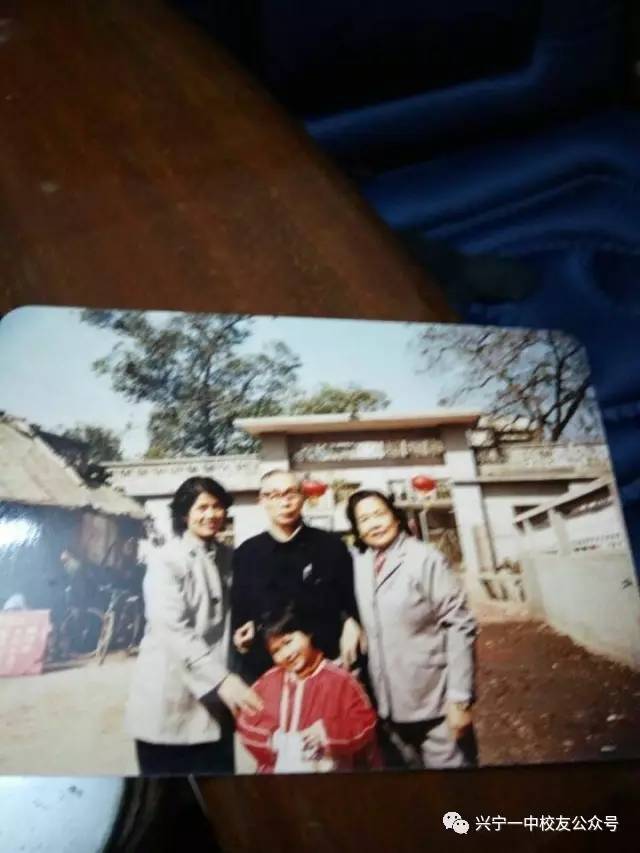

作者、罗绍安医生、作者妈妈、小孩为作者女儿

我于去年(2013年)7月正式办理了退休手续,在这前后,不少同行、朋友、学生先后通过讲话、文章、邮件、短信或电话等形式,借我的“荣休”对我做了种种的“评价”。我突然发现:怎么对我的这些“评价”和我在这篇文章中对爸爸的怀念是那么一致呢?

我知道了,源头就在这里:爸爸虽然没有和我讲过什么做人做事的“大道理”,但是他用自己的一言一行,无形中深深地影响着我;爸爸似乎没有怎么“管”过我,但是他的德行和无言的爱感化着我,让我无形中时时以他为榜样:

真诚地对待我的学生、朋友和同事;认认真真地工作,老老实实地做人;乐观面对人生:多记快乐、高兴的事情,忘掉以往的不愉快,给人以正能量;不爱表达,做就是了;和善平等待人,尊重每个个体,不管他/她是否“有用”;要善良有爱心,愿意帮助人;吃亏委屈也就算了,常用“吃亏是福”来安慰自己;宽容别人,谦卑自己;… …

还有,胆小害羞,人缘好等,也都挺像的。

我从来没有对爸爸说过“我爱你”,爸爸更是没有用语言表达过对我这个宝贝女儿的深深的爱。但他的一个眼神、一个动作无不透露出对我深沉的爱,早已刻骨铭心。所以,我现在很想说一句:“爸爸,我爱你,我想你!”希望在天堂的最亲爱的爸爸,能够听到他的“妹抵”心灵深处的呼喊!

兴宁一中北京校友会副会长兼秘书长邹新娴教授、柯惠新教授(作者)、曾利洁会长

作者简介

柯惠新,理学博士,中国传媒大学教授,博士生导师,调查统计研究所名誉所长,2013年7月退休。

教育部高等学校数学与统计学教学指导委员会委员(曾任),全国统计教材编审委员会委员,中国信息协会市场研究业分会名誉会长,中国市场信息调查业协会副会长,全国市场、民意和社会调查标准化技术委员会副主任。第8、9、10届北京市政协委员(曾任),第11届全国政协委员(曾任)。1995年曾获全国劳模称号。

多年来从事统计学和研究方法类课程的教学和相关的研究工作。

出版了“调查研究中的统计分析法”、“市场调查”、“传播统计学”、“传播研究方法”等。

是数理统计应用的领路人之一,为我国市场研究行业的健康发展做了不懈的努力。

总编辑:陈志清(广州)

副总编:张淑琴(江门)

作者:柯惠新(北京)

编辑:深圳陈群安(深圳)

审稿:柯惠新

责任主编:潘维(东莞)

查看作者家乡兴宁五里村日新月异的村庄怡然自乐的村民,请点击阅读原文。