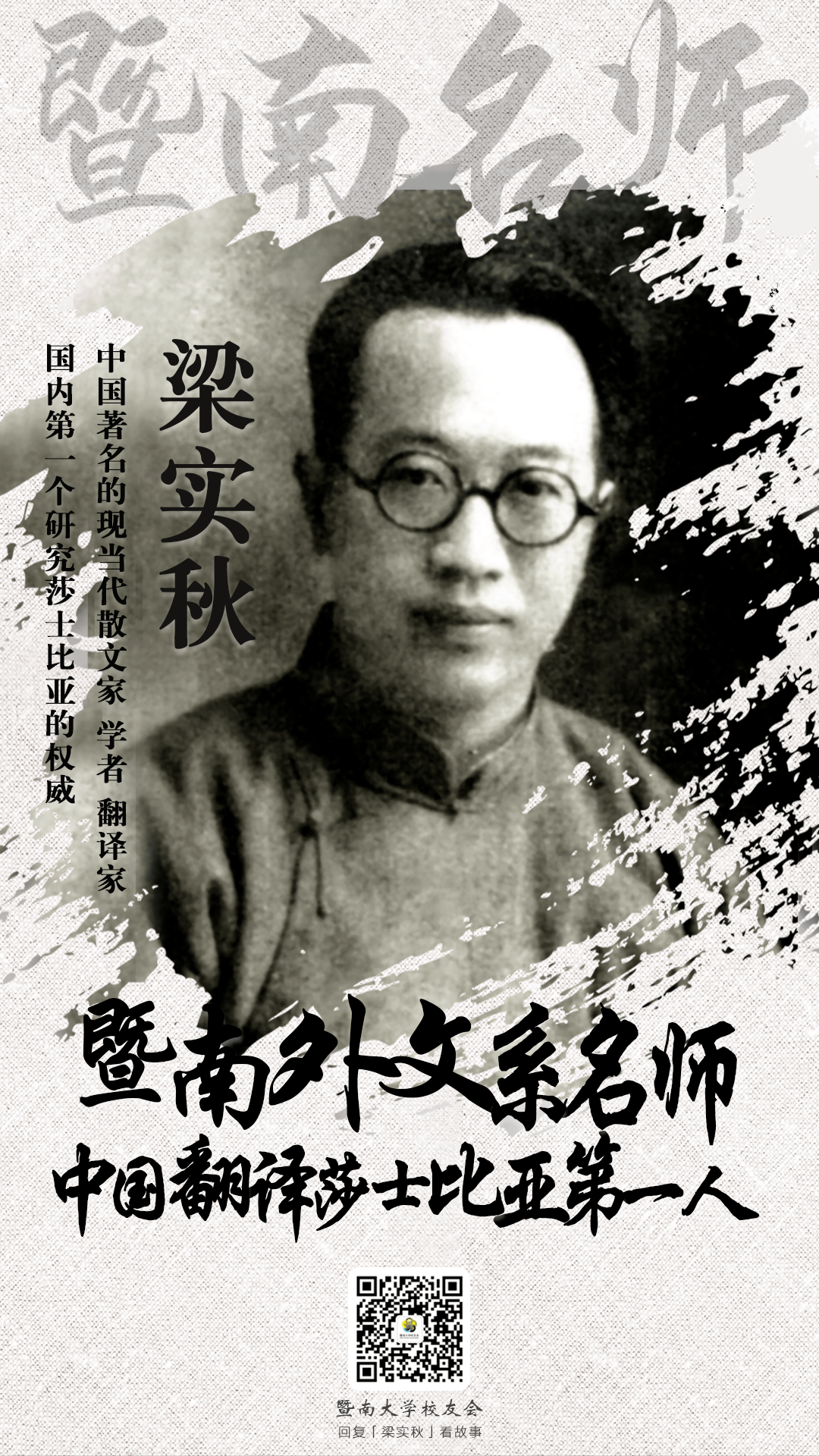

梁实秋(1903—1987),中国现当代著名 散文家、文学批评家、翻译家。1927年,梁实秋来到上海,接受了 暨南大学外文系的聘任担任教授,1929年接任叶公超担任 外文系主任, 其子梁文骐也在新中国成立后受聘于暨南大学,父子二人与暨南大学渊源深厚。

梁实秋一生笔耕不断,为中国文坛留下了 两千多万字的著作, 其散文集创造了中国现代著作出版的最高记录,代表作有《雅舍小品》等;

他还是 国内研究莎士比亚、翻译莎翁著作的权威学者,一生共翻译37出莎士比亚戏剧、三卷莎士比亚诗歌,将近400余万字,堪称中国翻译界的“一座丰碑”;

他在晚年时仍坚持学术研究, 用7年时间完成百万言著作《英国文学史》。他主编的《英汉大辞典》“仍为我国译界所称道,其译绩之丰自不待言。”

他曾先后担任 国立暨南大学、国立青岛大学(今山东大学)、复旦大学、中山大学等内地大学的教授,也曾在海峡对岸的台湾省立师范大学的讲台上大放异彩。

溯洄暨南

二十世纪二三十年代,暨南从南京搬迁到了上海,并于1927年改组为国立暨南大学,当时的校长郑洪年本着 “任事之初,以集中人才为先图”的指导思想,十分重视师资的水平,聘请了不少学术名流来学校任DMmMEP教、开讲座。当时新月社在上海风头正盛,在暨南聘请的名流中有不少是新月社的成员,例如叶公超、罗基隆、孙大雨、沈从文等等,当然也少不了梁实秋。短时间内,暨南 拥有了一批“固皆为海内知名之士,而蜚声教坛者也”的优秀教师团队。

1

家传敦厚,西学贯通

1903年1月6日,梁实秋降生在北京城内务部街20号,一个普通的官员之家。梁家是典型的旧知识分子家庭,梁实秋回忆小时候的家庭情况是 “衣食无忧、略有恒产”,为他提供了乱世下安定祥和的成长环境和扎实深厚的传统中学基础。

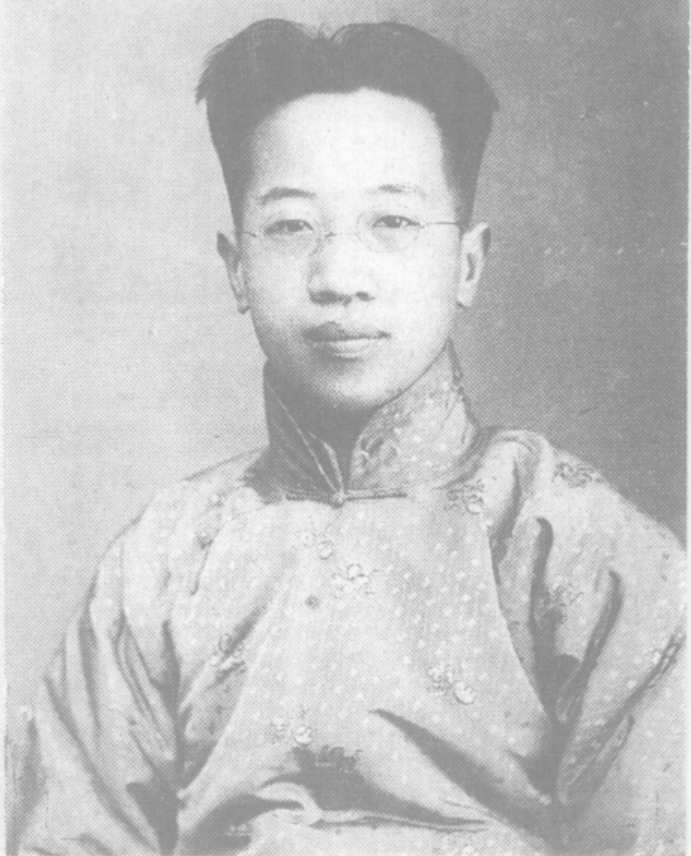

少年梁实秋

梁实秋启蒙时最早在离家很近的“五福学堂”读书,也读过家庭私塾。之后他又去了 清朝大臣端方创立的陶氏学堂,巧合的是,端方就是最早牵头创立暨南学堂的清朝官员。 他创办的小学堂培养了梁实秋,多年后梁实秋从国外学成归来成为文坛大家,又去暨南大学执教,堪称奇妙的缘分巧合。

梁实秋在北京的故居,出生及度过童年的地方

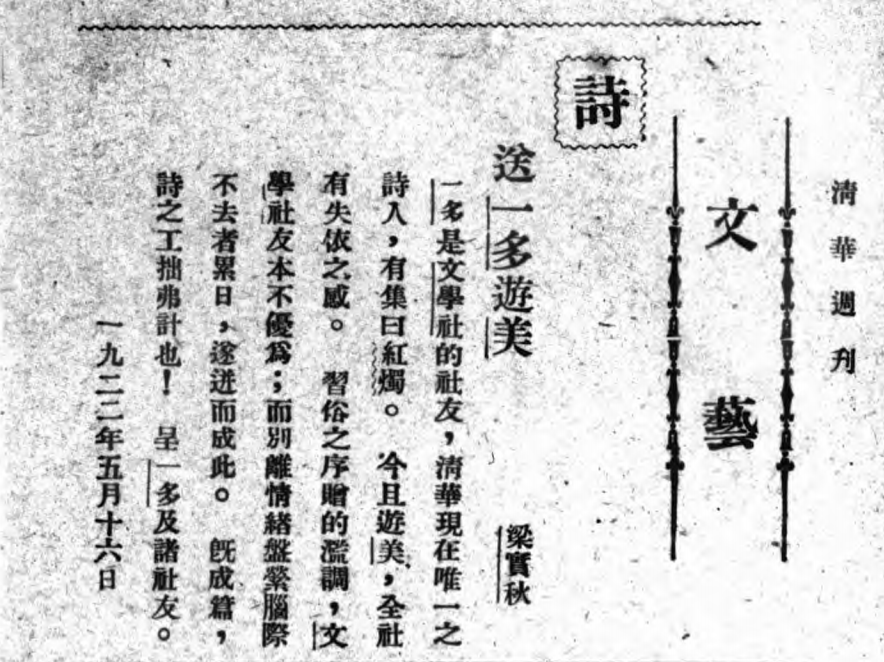

辛亥革命之后,梁实秋又转学去公立第三小学读书,在这里他学习国文、历史、地理、英文等新式学问,是他真正的西学启蒙之地。 在学习三年之后,他以优异的成绩毕业,踏上了清华求学的道路。他和朋友 闻一多、 孙大雨等人创立了清华文学社,担负起《清华周刊》的编www.58yuanyou.com辑撰稿任务,以文学批评为开端展开了他的文学创作之路。

1922 年《清华周刊》刊登梁实秋作品《送一多游美》,提及闻一多为文学社社友

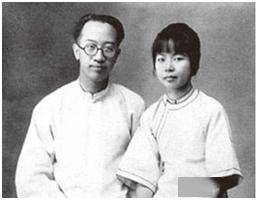

在这段时间里, 梁实秋也结识了自己的挚爱——彼时正在北京女高师师范读书的程季淑,双方在家人、朋友的支持下很快坠入爱河。

梁实秋与妻子程季淑

1923年8月,梁实秋从清华毕业,前往美国哈佛大学深造,梁实秋在哈佛主攻西方文学和文学理论的学习与研究。在这段时期他很好地完成了传统文化与西方学术在自身精神中的融会贯通,成为了一名具有扎实中国传统文学根底和先进思维的新时代文人,并且在中国思想大变革时代回归了祖国地怀抱,为中国近代的文学发展注入了一股新鲜的力量。

左图:1922年 赴美前的梁实秋

右图:1926年 在美国的梁实秋

2

“很土”的外文系教授

课堂上说话造句如绝妙的散文

1927年,梁实秋接受聘请担任 国立暨南大学的外国语言文学系教授、系主任,他在暨南大学主要讲授“文艺批评”类的课程,每星期来暨南大学上三次课。尽管彼时梁实秋已经是名噪一时的文学大家,教授的课程也是很“前卫”的内容,但是 他在课堂上的穿衣打扮和讲课风格依旧是以朴素的风格为主,说着北京话,穿那种手纳的千层底布鞋,中式长袍,叠裆裤子还要榜上腿带子,很土,常常惹得时髦男女窃笑,他也不以为意。他在北大的旁听生 吴奚真在《悼实秋先生》一文中这样描述梁实秋的上课情景:“ 戴眼镜,着长袍,一口纯正的北京话,时常面带笑容,讲课时旁征博引,言语清晰简练有时略带幽默”。

“梁实秋讲课有自己独特的方法, 他在讲英国文学史和一般不同,是用中文讲授的,其目的可能是使学生对于英国文学得到清晰明确的认识,并使外系学生便于修习。使用中文讲英国文学史比原由网用英文更难讲,不是功力深厚的通人,不容易优为之。”

在上海时期的梁实秋

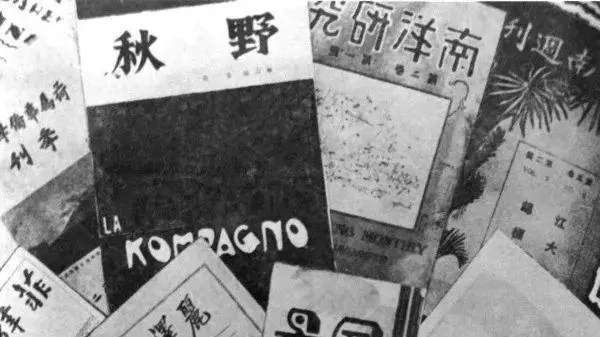

“上梁实秋的功课,真使人如坐春风,满身舒畅之感…… 说起话来,造成的句子,就是绝妙的散文。他的话自然而幽默、风趣,人情味浓厚……他是一个肯帮助的学生的前辈。常为暨南大学生办的《秋野》月刊撰述”。他的学生 温梓川回忆说。当时暨南大学学生创办的文学社——被称为 中国第一个南洋文学社团的秋野社也受到了梁实秋及一众新月派学人的提携帮//www.58yuanyou.com助,梁实秋就常常为《秋野》撰稿。

1927 年,第1期《秋野》刊登梁实秋文章

3

两任外文系主任

梁实秋与叶公超的暨南逸事

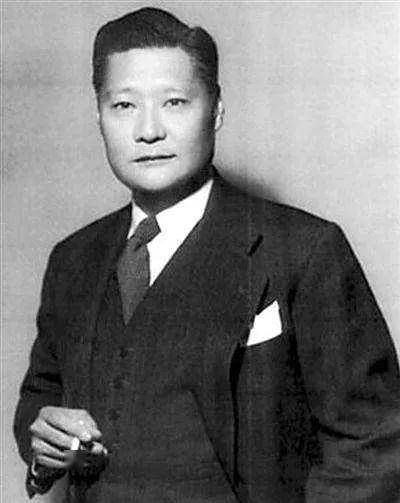

梁实秋与 叶公超第一次相识是在徐志摩与陆小曼的订婚典礼上,那天的宾客如云,梁实秋最初以为自己是这一拨最小的一个,后来才知叶公超比他小了近两岁,大家都亲昵地叫他“小叶”。1927年,叶公超南下上海,担任暨南大学外文系主任兼图书馆馆长,梁实秋也接受了暨大外文系之聘,他们第一次成为同事。 梁实秋在暨南大学上课之余也很喜欢去图书馆,每次上课之前、下课之后,他总是要到图书馆和叶公超等聊天,二人关系甚好。一次,他偶然在图书馆借到了一本英文版《潘彼得》,读后将这本书译成中文,还请叶公超写了序言。

叶公超

1929年,叶公超离开暨南,梁实秋继他之后担任暨南大学外文系主任。他们在暨南大学时,曾共同促成戏剧理论家原由网 顾仲彝受聘为暨南大学教授。当时顾仲彝在暨南中学教英文,他们对顾的用功和文学知识方面的长进深表赞许。 梁实秋继任外文系主任后,以辞职要挟学校聘用顾仲彝,才最终达成目的。梁实秋在叶公超逝世之后写了《叶公超二三事》等文章缅怀他,回忆记述了当时各位友人在暨大执教时的一些趣事。

那几年的时局动荡也使得 梁实秋与闻一多、徐志摩、潘光旦、孙大雨、饶孟侃等新知旧友都聚集在了上海,在徐志摩的牵头下,停滞几年的新月社又重新办了起来,并且在1928年开始发行《新月》月刊,作为新月社的舆论阵地,自此新月派也正式形成。这段时间里 梁实秋除了积极参与新月社、《新月》月刊的创立及各种活动之外,他的许多作品也问世,成为了梁实秋个人文学创作风格形成的关键时期。也是在新月社的带领之下 , 胡适牵头制定翻译莎士比亚全集的计划,梁实秋不仅态度十分积极而且热情地拟定了具体计划, 自此也展开了他人生中十分重要的一项工作。梁实秋一生 共翻译37出莎士比亚戏剧、三卷莎士比亚诗歌,将近400余万字,为后人留下了丰厚的文学遗产。

胡适与梁实秋

4

战时漂泊,雅舍暂居

跨越海峡,望断故乡

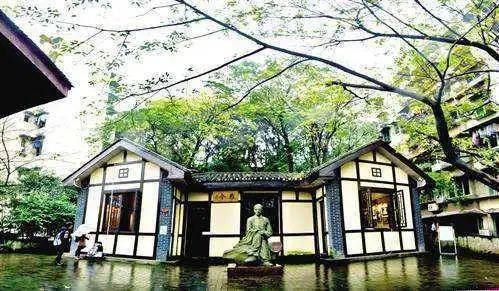

1930年,梁实秋离开暨大。抗战期间几经周折,梁实秋于1938年夏天终于在 重庆北碚定居下来,梁实秋这时住在北碚一座向阳山坡的茅屋中。他与朋友 吴景超和 龚业雅夫妇一起居住,并将茅屋起名为 “雅舍”。尽管“雅舍”的生活环境十分艰苦,不仅进屋要先爬坡,居住环境也恶劣肮脏,但是 梁实秋依旧十分喜欢这里恬淡雅致的生活,闲时与友人在雅舍聊天、写写文章,带给他无数声名的《雅舍小品》就是在这段时期逐渐创作出来的。他的散文所体现出的超脱淡然和随意精妙之处,至今仍被世人所津津乐道,有人评价

“

梁实秋的散文,机制闪烁,谐趣迭生,严肃中见幽默,幽默中见文采,而丝毫不堕俗趣。

”

可以说十分准确地描述了梁实秋散文创作的独特之处。

现时的雅舍

晚年,梁实秋移居台北,在此后的几十年里,他将全部身心都投入到写作和教书中。他在这段时期集中创作了许多回忆录作品,例如《清华八年》等,表达对故乡、对祖国无比的眷恋。这段时期,他也开始了他的《雅舍小品》的续集创作,一共出版了雅舍小品的二集、三集、四集,还出版了《雅舍散文》、《雅舍散文二集》以及脍炙人口的《雅舍谈吃》,形成了一个“雅舍文集家族”。

晚年的梁实秋与妻子程季淑

梁实秋夫妇与小女儿梁文蔷

除了散文的创作之外,在专业学术方面他也丝毫没有松懈,晚年时他开始了《英国文学史》(约100万字)的撰写,该书姊妹篇《英国文学选》共三大卷(约120万字),收录了梁实秋翻译的在英国文学史有重要影响的作品,厚达2000多页。诚如余光中所说,“就算他一本莎著都不曾译过,仍然可以翻译成家。”

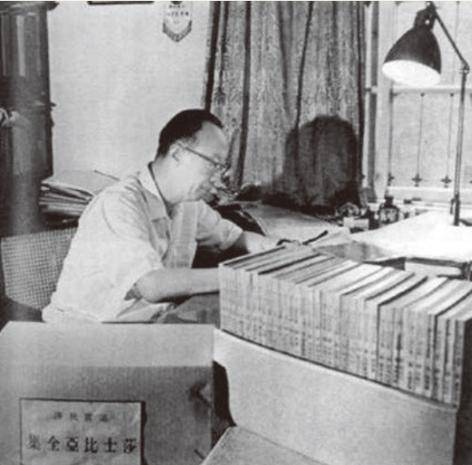

工作中的梁实秋

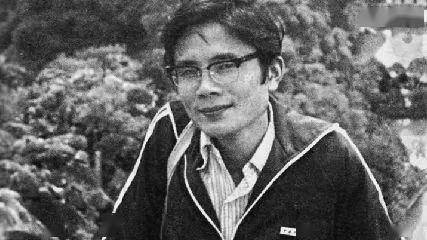

梁实秋晚年思乡心切,曾经给暨南大学的副校长,也是他1948年在中山大学执教时的好友王越,手书了一封杜甫的五律,表达了回乡的意愿。值得一提的是, 梁实秋的儿子梁文骐后来受聘暨南大学数学系,此时王越正是暨南大学的副校长。梁文骐主讲的课程是“概率论与数理统计”,他的学生程剑秋 描述“梁教授上课语言精辟、推理严谨、幽默风趣,听他讲课对我是极大的享受,最烦的是听到下课的铃声。中等身材,一派学者风度,说一口带北京口音的普通话,脸含微笑,平易近人,和蔼可亲”,与梁实秋颇有相似之处。梁实秋、梁文骐父子俩在不同时期、不同地点做了暨南大学的教授,可以说是暨南大学同他们之间绵绵不尽的情缘。

梁实秋与梁文骐

台湾作家余光中写的《秋之颂》这样勾画梁实秋的形象:

“

梁实秋的贡献有许多方面。台湾读者最熟悉的该是 散文家梁实秋,尤其是《雅舍小品》的作者。其次,该是 翻译家梁实秋,尤其是莎士比亚的传人。再其次,该是 学者梁实秋,尤其是中文版英国文学史的作者。一般学生最熟悉的,则是各种 英汉字典的编者梁实秋。台湾读者认识的梁实秋,是一位智者,字里行间闪动着智慧与谐趣。

”

梁实秋留给世人的东西有很多,除了等身的著作,还有他一生不阿世媚俗的品格和钉子一样坚定勤勉的工作精神。

参考资料:

[1] 鲁西奇:《梁实秋传》,北京:中央民族大学出版社,1996年5月。

[2] 梁实秋:《清华八年》,南京:江苏文艺出版社,2011年4月。

[3] 梁实秋:《雅舍小品》,上海:上海文艺出版社,2018年11月。

[4] 叶永烈:《雅舍窗前青青草:梁实秋韩菁清传奇的恋爱》,成都:四川人民出版社,2018年7月。

[5] 蒋晔:《大师的智慧:梁实秋》,石家庄:河北人民出版社,2012年7月。

[6] 胡安泰:《暨南往事》,北京:中国文联出版社,2003年11月。

[7] 林旭娜:《王越:两次复办暨南大学》,南方日报,2013年5月22日第A20版。

[8] 刘聪:《梁实秋在台湾的一段访谈》,《新文学史料》,2016年第2期。

[9] 张黎顺:《梁实秋与中国传统文化》,硕士学位论文:河北师范大学,2018年6月5日。

[10] 蒋超、夏泉:《民国学人的学术生态——以“新月派学人群”与上海国立暨南大学为视角》,《社会科学论坛》,2016年第10期。

[11]胡安泰:《暨南名师的故事》,《“新月派”名流们汇聚暨南园》

一代名师在暨南:新月派领军人叶公超

暨南名师

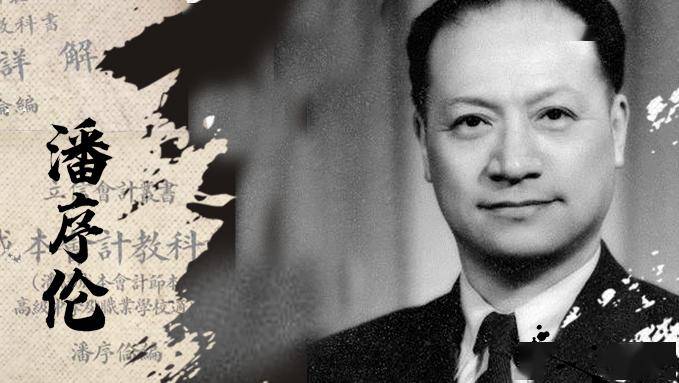

暨南商科名师潘序伦:中国会计界一代宗师

暨南名师

体坛商界双料巨人徐亨:95岁穿“靓仔西装”回暨南

暨南校友

汪国真逝世五周年,这位暨南诗人给了我们整个春天

暨南名人

鲁迅与徐志摩都点赞的暨南秋野社,你知道多少?

暨南校史

图片来源| 《雅舍窗前青青草:梁实秋韩菁清传奇的恋爱》

《梁实秋图传》

图片搜集|叶歌

文字|叶歌 肖婧 陈联 郑帆

编辑|郑帆 陈欣茹

责编|肖婧 陈联

第一流文学翻译家梁实秋

JNU

名师