从前,渔村码头上最常见的风景,就是—顶顶堆积得如座座小山的渔网;在渔家庭院里,最精彩的风景就是看渔家老少们织网。

在琼头村,以前家家打鱼,白天出海,晚上就在家织网或者补GrFDUZDzFk网。后来很多人放下渔网转行,渐渐的,家家织渔网的场景就看不到了。

在这样的情况下,我们好容易找到了织网人林水龙。

78岁的林水龙,名字里有个“水”字,仿佛天注定般,一辈子与水打交道。

林水龙住在琼头西里173号,这个百年老屋,已显出破旧。房顶的瓦梁要用木头柱子撑着,墙壁斑驳。但是在这大大小小的房间里,到处堆满了暗绿色的渔网。那是伴随了他一辈子的工具。

11岁开始讨海,补网自然就会了

林水龙说,他从11岁开始下海,家里七个兄弟姐妹,他排行老三,“不下海就没得吃”。

小船上堆着的渔网,是他从龙海买来的,40米的大网,要价1500元。这在当时//www.58yuanyou.com,是巨款,当然,再“巨”,也得买,那是养家糊口的工具。

风不大的时候出门,小船儿摇摇,到了鳄鱼屿,到了浯屿、大嶝……撒网、等待、收网、返家……一天五六个小时,一个月十来天,风里来雨里去。

他做的事情,大多是等待,等待时间慢慢摇原由网走,等待鱼儿落网,等待日落而归。

收获是有的,一趟下来,有时候能卖一两千块,有时候也可能就几十块。大的小的鱼,几乎全拿去卖了。小孩想吃?留下一点点边角料。“不然钱从哪里来呢?”林水龙觉得,留下来自己吃这种话有点不可思议,要生活啊!不下海的时候,他就剩下两件事:泡茶、补网。

说起来,林水龙的老伴语气中夹杂愤怒:“哼”地蔑视他一眼,没再下说。估摸着,家里的大小农活,得靠她。

但其实,补网不是个轻松的活。“打鱼踏着夕阳而归,织网趁着月色而就”是旧时渔民的生活写照。林水龙早已不记得,自己是怎么学会捕鱼的,又怎么学会补网的,反正日子一天天艰难地过。仿佛这门技艺,与生俱来。

近40年织网生涯,等待有人上门

三十年后,他上了岸。

用林水龙的话说:“打不到啦,没鱼啦!”一边说话一边摇头,看起来很无奈。

但是织渔网,也不知道怎么开的头。林水龙说,起先,就是给相熟的人织渔网,“别人要,我就织,别人不定,我就收工。”第一张渔网卖给了谁?他更不记得了。他说,做了那么多,连记忆都模糊了。

这就像他慢慢过的日子,起初的日光渐渐远去,并且逐渐模糊。

林水龙说,上岸后,总得有点经济来源,30多年积累下来的手艺,不外乎就是织渔网了。老朋友要,他就给他们织一张,也不赚多少钱,就一个工钱。一张40米的大网,一个人就得11天,收工钱费1000元。

这么多年下来,顾客没怎么变,当然,也有朋友们介绍来的朋友;价格没怎么涨。“都是朋友,不www.58yuanyou.com好涨。”林水龙说。

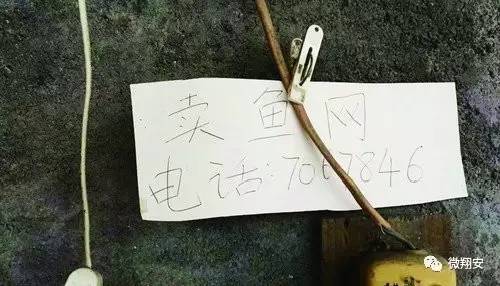

林水龙老房子的墙上,在电线间卡着一张手写的卖网的卡片,附了一个小灵通的号码。这张卡片,一不小心真不容易看到。

他其实还是在等待,等待顾客上门,等待有人捞起他傍身的技艺。

机织取代手工,心情淡了

都说渔民讨生活需要72种工具,渔网就是其中种类最多、最重要的一项。但是,随着现代机械工艺的不断发展,机织渔网正在逐渐取代手工编织的渔网。做这行的人越来越少了。林水龙说,去年,有大嶝岛的人来定渔网,卖了18张;前两天,刚刚做好的渔网全部被买家拖走了。一年的生意不多,刚刚好让他的技艺不被忘却,刚刚够他买点烟,喝点茶。

现在,林水龙的生活已经不像过去那样捉襟见肘。社保每月可以发给他1800元,足够两名老人的吃喝。林水龙说,做也好不做也好,心情淡了。

且看飞梭织渔网

渔网的种类很多,林水龙说,大概有拉网、大流网、兜网、罾网、跑网、抢网、拖网等10余种,而林水龙常常织的网,就是那种40米长的大网。

在林水龙家的院子里,他边做边讲解,为我们演示了织一张渔网的步骤。

织网

“工欲善其事,必先利其器”。织渔网也是这样,织网过程中梭子是必不可少的工具,梭子本身质量的好坏直接影响到织网的速度和质量。梭子有竹、木、铁、铜和塑料等不同的材质,在林水龙的家长,各个面包盒子里,装着大大小小七八种竹制的梭子。

织渔网,最通俗的讲,就是在线上打结。渔网的绳结分为活结和死结两种,死结又分为单死结和双死结两种,按照网上的教程,还要用到一个尺板。

“织网时,左手拇指与食指捏住尺板的上沿,右手拿梭子,将梭子上的线搭在尺板内侧接近线圈弧顶部位,左手拇指顺势将尺板和梭线摁住,左手小拇指钩住梭线,右手食指搭于梭尖之上,从左手无名指和小拇指之间的梭线外侧穿过,向内带出梭线并绕住梭线外旋,将梭线旋转的套在食指和梭尖上,这时右手上挑,食指展开与梭尖形成夹角,用梭尖穿过线圈上的任何一匝线,然后再用食指捏住梭尖使梭子穿过匝线,右手拿梭子下坠,这时线圈的匝原由网线被拉直到一定位置,将尺板上沿顶到匝线顶端,用左手的拇指和食指用力捏住梭线和尺板,松开钩住梭线的左手小拇指,右手提梭下拉。这样第一个死结就算完成了,重复,直到织完上面所有匝数……”

看起来很复杂是不是?林水龙说,手工织的时候用梭子,用一块竹片,一眼一眼,很辛苦。以前手工织一张网,没有一两个月都织不下一张网,现在用机器,一天织20—30张网都可以。这一步,他已经省略,交给了机器。他所做的工作,就像一个裁缝一样,把买来的大片大片的渔网,裁剪成一片片,然后缝制成想要的渔网形状。

绕线

在上世纪80年代以前,织网人都靠纯手工编织渔网,渔网的材质也由开始的苎麻到后来的尼龙线再到现在的聚氯乙烯等合成纤维。尽管材质不同,但是渔网的修补工具多少年下来几乎没有太大的变化,其中梭是织网最主要的工具,呈长条状,用来绕线。

买来的一筒筒大小不一的线,捏住其中一头,在梭子上不断上下缠绕。别看这绕来绕去,新手可不好操作,食指得抵着梭子头上的梭尖,把线绕进去。一个不小心,速度就慢了下来。看了记者的绕线速度,林水龙说,不单饭没得吃,连水都没得喝啊!

梭子有长有短,有大有小。小的,就用来织渔网的尾巴,即收口处,大的,就用来织渔网的头,要用到粗线。

缝网

裁剪好的渔网,两边要连接起来。林水龙拿出一个挂钩,大脚拇指夹住勾连接的线,拉紧,双脚膝盖撑开网面,在连接处,林水龙绕满渔线的梭子来回穿梭,速度极快。因为网眼很小,而手和梭却能同时穿梭自如,像变魔术一样。外人看得目瞪口呆,但周围的邻居却像没事一样。

林水龙说,这都是织久了,自然而然就快了。

林水龙说,一张40米的大网,得有七八节。从头到尾,每一节的“网目”逐渐变小,直到最后的四节网目一样。每一节的长度不一,有的7米,有的可以三米。没有定数。比如,用到很粗的线,第一节就可以短一点,渔网就没那么重,好下水。

连接

这样七八节的渔网连接起来,变成一个椭圆柱型,从下往上散开。林水龙说,最后,还要在渔网里塞三个铁圈,铁圈里再塞进去一个网目更小的网,网里一个洞,用来收口,这样进去的鱼儿就跑不出来了。这个网只有大概三米长,刚好三个铁圈的长度。

在他的老屋里,还有红的蓝的绿的线,这是以前用来做电拖网的。因为在远海,颜色鲜艳比较容易找到。不过林水龙说,这种网已经不能做了,违法。

来源:厦门晚报

记者 李小庆 摄影 谢培育