以道解物:庄子“庖丁解牛”思想辨正

作者简介丨蔡林波,华东师范大学哲学系副教授。

原文载丨《四川大学学报.哲学社会科学版》,2021年第1期。

摘 要

关于“庖丁解牛”的思想内蕴、逻辑理路及文体修辞,学界至今存在误读。该寓言主题意在“以道解物”:祛除“物”及“形名”遮蔽,使“道”及其精神得以显现和运作,以实现养生天下万物百姓之目标。究其意象,“庖丁解牛”实质是对“心斋坐忘”精神活动的喻像表达,其中寓含着《洛书》象数的天道运行图式;“解牛”的方法论机制,亦非“技”的“分割”或“分解”,而是基于“合解”(游刃)的思想方式,来消弭形名“有间”及其造成的生命本真性丧失。在书写笔法上,文本则运用“三言”构筑整体脉络,使文体修辞与思想内容达至高度嵌合。

关键词:庄子;庖丁解牛;以道解物;《洛书》;“三言”

对于《庄子养生主》“庖丁解牛”这则著名寓言,古今诠解者可谓多矣,但问题依然存在:其一,在思想主题方面,“庖丁解牛”确指“养生”,然郭象机械释为“以刀可养,故知生亦可养”,1实不得其要领;今论者则多强调养生非“养形”,而为“养性”“养心”或“养情”云云。2此类观点,仍囿于“物观”视角谈个体心性技术之养生,亦非庄子本义。其二,在逻辑理路方面,相关论者普遍持“寄道于技”3说,以为“把道看成技的内在意义,完全合乎逻辑”,4“解牛当然要预设对牛之知,但这样的知是实践的,它是种技艺”,甚而主张把“道进乎技”改成“由技进于道”。5这其实是一种传统性误读。《庄子》中,道、技实质呈截然对立关系——“技”是分裂“道”之根源,而“道”则是消弭“技”的力量。只不过,庄子借“三言”以“技”言“道”,把二者纠缠一体而难辨其意。而学界对“三言”的严重偏谬之见,实为造成误读“庖丁解牛”的重要原因。其三,在文体修辞方面,古今论者太过忽视《庄子》隐喻结构及深层内涵,对文本大量隐晦意象一直未作精准、周密破解——这无疑是需大费周章的工作,然却是准确解读文本的关键。

笔者以为,欲准确揭示“庖丁解牛”思想意涵,要在对文本进行更深度的解读:首先,需对文本思想主题作出本质性的澄清。今大多论者仍纠缠“养生”技术及对象之意义辨析,始终未能上升至“道”的高度来“观”之。实质上,庄子所论“养生”,是一个整体的政治生态伦理范畴,其指向的是养生天下万物百姓,而非个体生命的保养技术实践。其次,要深入剖析文本内在的逻辑进路,尤要基于“三言”结构来加以解析。可以说,《庄子养生主》文本的思想论证逻辑,皆嵌置于“三言”框架之中。准确把握“三言”笔法及其思想内涵,是为解读“庖丁解牛”关键密钥。再次,要对文本隐喻意象加以破解,厘清文句背后的思想意涵。《庄子》文本之难读,缘于通篇曲奥的隐喻书写,而“庖丁解牛”——把内在的“心斋坐忘”外置为一种“解牛”场景——尤为典型。基于此,笔者拟就文本隐喻及修辞作出深入剖析,以准确揭示“庖丁解牛”隐微之义,最终澄清其整体思想逻辑及其意涵。

一、为何“解牛”——惠君之蔽

庖丁为何解牛?这是《庄子养生主》文本思想得以展开的逻辑前提,而答案就藏在这句话里:“庖丁为文惠君解牛。”6这看似不经意一句,却涵括三个主要角色符号:庖丁、文惠君、牛;并交代了构成事件及角色关系——庖丁是解牛者、牛是被解者,而文惠君是“命”庖丁来解牛的人。解读文本时,人们往往关注庖丁和牛,文惠君则被视为“旁观者”而少人问津。然而,文惠君这个角色恐怕没这么简单:(1)文惠君是牛的“主人”;(2)是文惠君“需要”解牛;(3)庖丁是“为”文惠君解牛。要之,“解牛”事件发生原因是:文惠君“有牛”,且需要“解牛”。于是,问题关键在于:文惠君为何“需要”解牛?要回答这个问题,须先来解一下“牛”这个“名”。

关于“牛”的喻义,古今论者多训为“事”或“物”——“牛喻世间之事,大而天下、国家,小而日用常行”,7“盖以牛为大物,故以宰国寓之于宰牛”。8此看似合乎情理,却可能是背“道”而驰。因在庄子那里,用“技”或“术”应事待物,恰恰是“有为”之表现。从字义看,“牛”原本确为“物”之象,“牛为大物,天地之数起于牵牛,故物从牛”。9然需注意的是,在“庖丁解牛”意象中,“牛”乃是由各种“有间”(大郤、大窾)和“物结”(肯綮、大軱)构成的形名之物。在《庄子》中,“物”有两种用法:一是指客观事物本身;二是指人为规定之形名,即“物谓之而然”(《齐物论》),是被人为造设“分”之而“成”的形名之物。从文本整体理脉看,文惠君所要解之“牛”,实则喻指的是形名之物,而非客观事物。庄子认为,修道必须通过“心斋坐忘”即忘“物”(包括忘物、忘己、忘言)来达成。也就是说,修道者原由网应解除的对象,是涵括“物”“己”“言”的主体自身之“物”,而非外在客观之“事物”。因而,文惠君“有牛”,当指文惠君自身有“形名之物”。

实际上,文惠君这个“名”本身,已隐含此义。《庄子》中,“文”往往喻指乱人本性的纹饰形名:“五色不乱,孰为文采”(《马蹄》),“乱五色,淫文章,青黄黼黻之煌煌非乎”(《骈拇》)“百年之木,破为牺尊,青黄而文之……则美恶有间矣,其于失性一也”(《天地》);甚而“以文之纶终,终身无成”(《齐物论》)。与此一致,文惠君之“文”,亦为乱人本性的“形名”及其造成的“有间”。那么,“惠君”何意?先秦文献中,“惠”与“君”相连,乃指君主具有天道养民或养生爱民之德:“惟天惠民,惟辟奉天”,10“柔质慈民曰惠,爱民好与曰惠”,11“其养民也惠”;12《诗桑柔》更明确载:“维此惠君,民人所瞻”——“维至德顺民之君,为百姓所瞻仰者”;13“惠君,顺道之君也”。14可见,先秦时的“惠君”一词,乃专指具有顺道养民精神的理想君主。是故,庄子拟“惠君”一名,并非指现实中的君主(梁惠王),15而是指顺道养民的“养生主”。只不过,“文惠君”多一个“文”字,“文”即“牛”,是为与形名有关联的“惠君”或“养生主”。如此则明,文惠君为何需“解牛”?这是因为,“文惠君”是被“形名之物”遮蔽着的“惠君”——“他”必须解除自身的“文”或“牛”,才能成为真正的“惠君”或“养生主”。于此,我们便回到开头第一句:庖丁“为”文惠君解牛。

那么,庖丁是谁?“他”当然不是什么厨师或屠夫。实质上,“庖丁”就是惠君之“精神”及其拟人化符号。在此,“庖”有双关义:一通“胞”,“庖丁,崔本作胞”,16象“子未成形”17的胞胎,亦为男女“藏精之所”,乃“精神之所舍也”。18故,庄子以“庖”(胞)喻惠君之“精神”,即惠君“自然”本体。二指“杀牲”,“胞人主掌宰割者也,胞与庖同”,19“掌共六畜、六兽、六禽,辨其名物”。20故,庄子乃借“庖丁”喻作“解物”或“解形”者。何故?因“丁”本“言万物之丁壮”,“夏时万物皆丁实”,21与“牛”之“大物”义通,故“庖丁”一名,本即“解牛者”;然,“丁”为“庖丁”自身之名,则意味着:“庖丁”是解除自身之“名”者,即所谓“自解”或“悬解”(《大宗师》)者。如是可知,“庖丁解牛”实质是:文惠君假庖丁(精神)解自身之“牛”或“文”(形名)——“堕肢体、黜聪明”(《大宗师》)之心斋坐忘活动的隐喻:

手之所触,肩之所倚,足之所履,膝之所踦,砉然响然,奏刀騞然,莫不中音,合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会(《养生主》)。

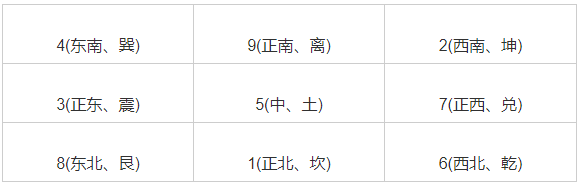

观此场景,论者概以为是对庖丁解牛技艺的审美描绘,乃“构成一幅极为生动的、形象的艺术画面”。22然在解读过程中,笔者赫然发现,庖丁解牛的身体姿势和动作,隐藏着一幅动态《洛书》象数图式:23“二四为肩,六八为足,左三右七,戴九履一,五居中央。”24图式内容,参见下图:

《洛书》(九洛)象数示意图

《洛书》龟象口诀最早载于六世纪甄鸾《数术记遗注》,但其意象原型应早已出现(口诀或因隐秘流传而未见诸公开文献):先秦文献《尚书顾命》《论语子罕》《易系辞上》《墨子非攻下》《管子小匡》以及《庄子天运》等,皆明确载有河图、洛书之语汇,惜未见具体内容之阐述。25不过笔者发现,《庄子》有关“天道”诸种意象及思想符号,率衍生于《洛书》象数,且对《洛书》有着深刻之义理提炼。如是,《庄子》或为目前发现最早阐释《洛书》象数及思想的著作(对此,笔者将有系列论文详述)。

因,庖丁解牛动作与《洛书》龟象布局结构,实可相互对应:(1)庖丁“手之所触”指“左三右七”,合随卦(兑震卦),象“君子以向晦入宴息”;26庖丁手触牛,即“枝于手者”(《骈拇》),指庖丁为形名之物所蔽(文惠君),“道”寓于“物”之义。(2)“肩之所倚”指“二四为肩”,合升卦(坤巽卦),象“地中生木”;27庖丁肩倚牛,即“大块载我以形”,“圣人将游于物”(《大宗师》),指庖丁欲解离自身所载之形物,“道”准备启动运行。因“倚”含“游”义,28故“倚”表示庖丁“游于物”,是如“傥然立于四虚之道,倚于槁梧而吟”(《天运》)。(3)“足之所履”指“六八为足”,合大畜卦(艮乾卦),象“天在山中,大畜”;29庖丁足履之,乃“真人之息以踵”(《大宗师》),指庖丁蓄足精神之气,而“道”将运行。(4)“膝之所踦”涵括“戴九履一”“五居中央”。“踦”指“一足也”,30喻“履一”“立一”;“膝”亦为一膝,其若“天之生使独”(《养生主》),又,“膝”作为人体行动之关节,表示庖丁行于“一”,亦即“若一志”(《人间世》)“道之所一”(《徐无鬼》)的运行状态。庄子以“一足”喻行于“一”,即如《养生主》所指“天之生使独(一)”,亦与《洛书》有关。《禹九策》曰:“有人蜀(独)行,瞑畮莫夜;捕抵求道,唯神是禺。”31值得注意的是,《洛书》所示“运毂正轴”为“坎离匡廓”,32正是指由9-5-1构成的“中轴”,亦即“道枢”与“环中”(《齐物论》)。因《洛书》9-5-1的上下结构,与“膝胫”类象:上部膝盖为9即“天”;中部胫为5即“吾”;下部履为1即“踵”;又,“膝”恰为人体行走关节部位,乃可形象表征天道运轴。所以,“膝之所踦”是指:顺天道自北(坎)向南(离)运行——天机自动,即生命自然生长之意象。故,《庄子》描述黄帝“顺下风膝行而进”(《在宥》),阳子居“膝行而前”(《寓言》),“使民延颈举踵”(《胠箧》)等,这里的“膝行”“举踵”,皆是表征“天机”在发动——“机发于踵”(《应帝王》)的喻像。

另,庖丁操刀的动作和声音,亦隐含天道运行之义。庖丁奏刀之“奏”,象“双手持禾麦奉献给神祖尝新”,亦蕴涵敬天奉道义,故“奏刀”本为“道”的行为表征;与此同时,“奏刀”亦指向“物解”之声:騞然。“騞”,由“马”加“砉”组成,砉指“石刀切割”或“动作迅速发出的声音”,33似如马迅疾奔跑之声,“若白驹之过隙,忽然而已”(《知北游》),乃以声音喻“形名之物”被解之态。由此可见,不论从动作,还是声音,“庖丁解牛”皆隐含天道运行之义。亦正因如此,庖丁“奏刀”才会“合于《桑林》之舞,乃中《经首》之会”(《养生主》)。简言之,“庖丁解牛”的场景描述,确为天道运行或天机自动之图景化表达。

然颇奇诡的是,读者在“观”解牛场景时,似乎只能见到“技”的表象:庖丁确若一名技艺高超的厨师在“炫技”,而“道”则被蔽锁于“文字”罅隙中不得“观”。然而,这正是庄子寓言修辞的深刻运用——“道”寓于“物”之中:文字表层义是“物”,遮隐着“道”之显现。“寓言”不再是通常意义的修辞,而是成为文本本身的思想形式。如此,文本乃构成一种嵌入性阅读机制:要求读者破解“文字”隐喻义,才能触抵其真实义;于是,读者的阅读过程与文本思想目标契合一致——“解名”或“解物”。具言之,读者一旦“进入”阅读,则自身也须“嵌入”文本中,化身成“解牛者”(庖丁)并进行“解牛”(解名),才能“观”得隐蔽着的“道”。然而“不幸”的是,庄子对“庖丁解牛”的寓言描摹,确乎极为“成功”——后世“观众”乃如“文惠君”一般,一直未从这场精彩表演中“见道”,而只是得以“见技”:“技盖至此乎?”——技“盖”住了“道”。如此,在文本阅读意义上,庖丁“解牛”的任务不仅没完成,反倒使“观众”更深地陷入了“技”的遮蔽中。是以,庖丁必须进一步实施“解牛”——以“重言”方式,来解除“文惠君”的名言之蔽。

二、如何“解牛”——道技之辩

庖丁对“解牛”过程的叙述,其思想内容为“道技之辩”,修辞上则表现为“重言”。庄子“重言”之思想逻辑,乃“以言止言”或“以辩止辩”,34实质为思想话语上的“解牛”,意即解除“名言”或“形名”。

“庖丁释刀对曰:‘臣好者道,进乎技矣’”(《养生主》)——此句是展开“道技之辩”的逻辑起点。在此,“释刀”为双关语。从表面语境看,“释刀”指的是放下刀来,然其隐义为:对“刀”或“奏刀”进行“释解”——弃离技术之“刀”,而进向“道”及其精神之“刀”。因,庖丁所发之“言”,就是围绕“刀”作道、技之辩;而“对曰”一词,则暗示庖丁开始着手“重言”辨析。对此,相关论者因不明“重言”修辞本质,往往陷入“由技进道”的思路:“进,以终极而言,为技体现于道,道体现于技;以过程而言,则相互促成,技进一层,道进一层,或道进一层,技进一层。”35此言颇谬。因,庖丁“重言”辨析的目的,恰恰是分辨“道”与“技”的本质区别,并以“道”对“技”进行消解。这里的“进”,当训为去“彼”就“此”之义36——通过“重言”对“技”加以祛离,转而“进”向“道”及其精神。

(一)“见牛”之辩

以下句段,庖丁似乎在叙述他学习“解牛”的进程:

始臣之解牛之时,所见无非牛者。三年之后,未尝见全牛也。方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行。依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎(《养生主》)。

论者多以之为“由技进道”的充分依据:“技之所为进乎道者,在此”;37“依然是对其操刀经验的真切描述”。38然此段话实为“假技言道”——“技”恰恰是遮蔽“道”的喻体表象。前已揭,“牛”是庖丁“自身之物”,故“见牛”实为“见(现)物”,意即“物”显现于自身之存在。因而,庖丁这里所发之“言”,实质上也是依《洛书》来以道解物的过程,是为“重言”界面之“解牛”。是以,这段话的真正隐义为:

第一句“始臣之解牛之时,所见无非牛”:指的是“庖丁”为“物”所遮蔽,显现为“物”之自我存在。故,此句应译作:起初,我(庖丁)全然为“物”所蔽,乃充满“形名物结”的存在者。这时,庖丁自身乃显现为“文惠君”——处于“全牛”即为“物”所蔽的存在状态。这正是庖丁之所以要“为”文惠君“解牛”的前提原因。

第二句“三年之后,未尝见全牛也”:指庖丁开始进入“解牛”状态。“未尝见全牛”,指庖丁不再是全然之“物”,而处于“物解”或“形解”的中间过程。其意象符号,则是如《庄子》描绘的各种“畸人”——肢体间离的“介者”、形体不全的“支离疏”,以及被刖足的“兀者”等,皆为“未尝见(现)全牛”者,是为“堕肢体”的隐喻形象。

句中的“三年”,并非具体时间,而是取象《洛书》“左三”,对应庖丁“手之所触”即开始解牛的动作。“左三”位“震卦”,震为雷,动物之气也。39庖丁奏刀发出“騞然”之声,乃象发出迅疾、撕裂的雷震声。又,“震”“雷”象“诸侯出教令,能警戒国内”,其时君主祭宗庙社稷,乃“匕牲体荐”——把牛牲置于俎案上,由祭主(君主)持匕切割成两半,遂“享则半解其体而荐之”。40庄子应是把“体荐”加以心斋化,演绎成“未尝见全牛”的形解隐喻。

第三句“方今之时,臣以神遇而不以目视,官知止而神欲行”:此喻“庖丁”将完成“解物(牛)”,趋近“道”的存在状态。所谓“神遇”“神欲行”,即“神”将“行”“动”;“不以目视”“官止”,则为“不见牛”,暗示“物”行将消解。故,此句指“庖丁”已趋近于“道”。

“方今之时”,亦非具体时间,而是取象《洛书》“肩二”,对应庖丁“肩之所倚”游于物的动作。“肩二”,位坤卦,“含弘光大,品物咸亨”。41“方”象“地”,“今”为“口含物形”或“闭口不出气”,42故“方今”对应坤卦。“坤”有“乃顺承天”,“君子攸行,先迷失道,后顺得常”43义,庄子以之喻庖丁依道解物,行将复归“神欲行”的存在状态。

第四句“依乎天理,批大郤,导大窾,因其固然,技经肯綮之未尝,而况大軱乎”:表面上为顺牛之腠理以“分”之,实指庖丁摆脱了“物”的束缚,全然以“神”的状态存在和运行。这里的“批大郤,导大窾”,是对祛除形名之“分”的隐喻:“郤”“窾”是“分”或“间”的意象,44“肯綮”“大軱”则是“物”或“物结”的象征。庖丁“游刃”其中,并非技术化的“分解”,而是在弥合“物”之“分”以“合”于“道”(稍后详述)。

故,句中“天理”“固然”不应释为牛之“腠理”,45其为取象《洛书》中轴9-5-1,指“黄道”或“天道”。“依乎天理”“因其固然”,对应庖丁“膝之所踦”,也就是“膝行”于天道,顺天道而行。如此,庖丁则行于“一”,复归“道”之存在状态。

按上可知,庖丁所发之“言”,表面似为叙述“由技进道”的过程,实则却是对自身“心斋坐忘”活动的描述。需注意的是,庖丁解牛的路径乃为:从“物”回到“三”(震),“三”回到“二”(坤),“二”最终回到“一”(道)——此正为“道生一、一生二、二生三,三生万物”46的逆反,系“反其真”之过程。

(二)“刀刃”之辩

“刀刃”之辩,是文本对道、技之本质区别最直截、深刻的揭示:

良庖岁更刀,割也;族庖月更刀,折也。今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发于硎。彼节者有间,而刀刃者无厚;以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地矣,是以十九年而刀刃若新发于硎(《养生主》)。

对“刀”的喻义,古代注家有诸多启发性的看法:“刀喻本性”47“刀刃喻心息”48等,然未见缜密逻辑分析。文本中,庖丁比较了两种“刀”:一是良庖、族庖的“刀”;二是庖丁自己的“刀”。良庖和族庖的“刀”无疑是“物”“技”之刀,因为“刀”的存在本质即“刃”与“锋利”,其功能是“分”“割”。良庖的“刀”是“割”,族庖的“刀”是“折”;相较而言,族庖的刀更为“锋利”,49造成的伤害也更大。在此,庄子乃以“刀”喻“形名”造成“有间”,致使人们失去本性:“与物相刃相靡”而“损乎其真”(《齐物论》);“百年之木,破为牺尊,青黄而文之……则美恶有间矣,其于失性一也”(《天地》)。

然而,庖丁的“刀”却与众不同:它是“无厚”的。从技术角度看,刀的刃越薄则越锋利,“无厚”即刀刃薄到“无”的程度,是为最“锋利”的“刀”;但是,刀刃薄至于“无”,即“无-刃”,本质上又是对“刃”与“锋利”的否定。如此,庖丁之“刀”,仿若一把最为“锋利”然又祛除了“锋利”的“刀”——最为“锋利”,是指其“刃”薄至于“无”,具有无坚不摧的终极力量;祛除“锋利”,则指其“刃”本质上否定了“分割”,而指向与之相反的功能属性。由此,庖丁之“刀”的本质功能,就不再是“分解”,而是生成一种“合解”的机制——当庖丁“奏刀”解牛时,不是要把“牛”分割、分解开来,反倒是要把“牛”的“分”或“有间”(大郤、大窾)融合起来。换言之,庖丁所解之“牛”,其“躯体”并没有被解离,反而是其内部的“大郤”“大窾”(“有间”)被合解、消弭掉了。此即“以无厚入有间”的本义。

在此,“牛”的“窾郤”或“有间”,乃象征“形名”及其造成的“分”,是为“物”及死亡本体意象符号。在庄子那里,“形名”正是造成生命“物化”及“死亡”的本体根源。换言之,庖丁所解之“牛”,实则是由“窾郤”“有间”架构而成的“死亡”物象。因此,庖丁的“刀”必须以“游刃”方式运行,其思想机理在于:“刀”作为精神,游于“物”之“有间”,其“刃”则发挥合解、消弭“有间”之功能,最后达至“与齐俱入,与汩偕出”(《达生》)的“无间”(《天地》)境界。因而,“游刃”是指:庖丁之神气(精神)游于“有间”,“杀”掉“窾郤”或“有间”本身,从而“合解”掉“物”之“分”——此所谓“合解”,不只是“无分别之解”,50更是一种祛除“分解”的精神活动机制。因此,“游刃”与“刀割”正相反对:前者是“杀-死”(“杀-分”)而“养-生”;后者则是“杀-生”(“分-割”)而“害-命”。故,“以无厚入有间,恢恢乎其于游刃必有余地”一句,乃喻指庖丁在消弭形名“有间”过程中,使自身获致精神充盈、与道合一的生命本真存在状态:

余立于宇宙之中,冬日衣皮毛,夏日衣葛忆。春耕种,形足以劳动;秋收敛,身足以休食。日出而作,日入而息,逍遥于天地之间,而心意自得。吾何以天下为哉!悲夫,子之不知余也(《让王》)。

在此,“余”即庖丁之“我”,亦即“天道”及其“精神”。“知余”即:知道、自知,或知一、履一。依《洛书》象数而言,“履一”(坎一)是为生命本根,象“机发于踵”(《应帝王》);其数为“一”,即“吾且不足前,后有余,吉”。51需注意,庖丁说的“余地”,乃指“天地”:余谓余数,乃天数、奇数、阳数;地谓地数,乃偶数、阴数;二者合之,即为“天地”。故,“游刃必有余地”讲的是:庖丁(惠君)以“一”统络天地阴阳之数,实即“以道莅天下”(《在宥》)之义。

因此,在深层隐喻上,“游刃”并非是寻找什么“生活的缝隙”;52恰恰相反,它是要消弭掉“缝隙”,而指向黜形名、尚无为的政治伦理实践。庖丁反复强调“十九年而刀刃若新发于硎”。这里的“十九年”,亦非具体时间,而是取《洛书》“黄道”之数,53对应“膝之所踦”:(1)戴九履一,为9+1=10。(2)吾(五)在中央,即“南面而君天下”(《德充符》),面向9(南)。故,“十九年”(10+9)指的是:以道(10)莅天下(9)。此与“黄帝立为天子十九年”(《在宥》)意义一致,皆指“九洛之事,治成德备,临照下土,天下戴之”(《天运》)。而“新发于硎”的“硎”字,通“坑穴”,54乃象《洛书》“坎一”(正北,为“踵息”之地),意指“履一”或“机发于踵”(《应帝王》)。是以,“十九年而刀刃若新发于硎”指:庖丁(惠君)以道莅天下,机发于踵,使“道”之精神得以不断日新,从而养生天下万物百姓,让他们生生不息。“所解数千牛矣”一句,则暗示:庖丁通过解自身之“牛”,使“惠君”得以显现,同时亦让天下及民众“无牛”55——“同乎无知,其德不离;同乎无欲,是谓素朴。素朴而民性得矣”(《马蹄》)。

按上,庖丁对解牛“过程”所作叙述,实为“重言”修辞之运用——假技言道、以道祛技。56庖丁的言说表面上是一种“技”的叙事,然只是一种形名喻体形式;其指向对象,实则为“道”本身及其精神之运作。尤需注意的是,在重言之辩中,道与技之间,呈现为一种镜像反衬关系,即如“言辩”双方彼此分离和对立,然后通过“杀分”“合解”,解除“形名”而“止辩”。以此观之,即知:庖丁解牛决非“技”的操演,而恰恰是“道”对“技”的全然消解。其实,庖丁的“发言”本身,就是“解牛”,甚而是更本质的“解牛”——以“言无言”即“重言”方式,来“止言”“止辩”。

三、何谓“养生”——道以藏显

文本最后部分,系以“卮言”57对解牛的最后环节和结果,进行一番曲晦又显直的描述。先来看“解牛”的完成步骤:

虽然,每至于族,吾见其难为,怵然为戒,视为止,行为迟,动刀甚微,謋然已解,牛不知其死也,如土委地(《养生主》)。

此段文句,实质是对“心斋”的场景化描写。“每至于族”,“族”乃最“锋利”的形名欲望与最“杂扰”58的物结缠缚——其对应《洛书》数八,为艮卦,“为止”“为拘”;59《禹九策》第八策指“大结”(物结),“此可甚也,此可蝉(惮)也”。60因,庖丁“至于族”,指面对自我最“利害”的物欲缠缚,故“难为”。在此关键环节,庖丁小心翼翼地“动刀甚微”,实为对“斋”本身的喻像描写:“斋”的本质不仅在于“戒洁”,61更指“隐”于斋室神祷62——象征生命回归自我之精神本体存在,“神将来舍”“道将为汝居”(《知北游》)。因,“微”本指“隐行”“隐匿行踪”,63所以“视为止,行为迟,动刀甚微”一句,乃像庖丁“隐”于自身精神之舍(“胞”)中,呈现“疏瀹而心,澡雪而精神”(《知北游》)的状态。庖丁“隐”于“神”,则其“形”(“牛”)便将自行“消隐”:謋然已解,如土委地。这里的“謋”字,被拆解开为“言-桀”,喻指“形名(言)”被桀解;“如土委地”,则正像“堕”字,乃指“堕肢体、黜聪明,离形去知”(《大宗师》)。

要把握“心斋”的思想底蕴,关键还在于“牛不知其死”64——此句意味深致。前已揭,在庄子那里,“死”本质上是形名之“分”和“有间”造成的“物化”事件——即如“浑沌”被凿刻“七窍”,因“有间”而“死”(《应帝王》)。然“牛”作为形名“死亡”本体,竟不知其“死”!这实则意味着,“死”在“知”的畛域已被彻底祛除。

回头来看,庖丁操“无厚之刀”要解除之对象,正是牛之“有间”——“死”之形名本体。换言之,庖丁解牛不是“杀-生”,而是在“杀-死”,即把“死亡”及造成死亡的本体根源——形名之“有间”——彻底消解。因此,庖丁“解牛”并不是要分割、分解“牛”,反倒是要使作为死亡本体的“牛”获致“生”。也就是说,庖丁不能以“分解”的方式来“解牛”——因为如此,则正好顺应“牛”之死亡本性,反而会让“牛”更加“丁壮”,意即使“死亡本体”力量更加强大;因而,他只能以“合解”(游刃)的方式,来消弭其“有间”(窾郤)及其本性,使之获致“生”——“牛”一旦获致“生”,则意味着“牛”真的死了,意即“死亡”本身死了。如此,获致“生”的“牛”便已不再是“牛”,而是成为“不知死”的存在——“道”及其精神本身。其结果,“牛”(亦即“庖丁”)乃从“物”之存在,还原成为“自然”之存在。这意味着:庖丁(亦即“文惠君”)已“离形去知”而“不知死”——“不知所以生,不知所以死”(《大宗师》)。如此,“死”在“知”的畛域被彻底驱逐;同时,“死”的发生事件亦消遁无迹:上神乘光,与形灭亡,是谓照旷(《天地》)。

“牛”被解之后,“庖丁”已然“无丁(牛)”,乃以“真”的纯粹状态而存在,成为“真人”;而其政治人格身份,亦变成去掉“文”的“真”的“惠君”——“真君”或“真宰”(《齐物论》)。“真”即“道”之本性,乃解除了形名之蔽的本真存在状态。与此相应,在文体修辞上,庄子遂以“卮言”来表达——“刀”驱散了“物”之黑夜雾障,寓于其中的“道”则如日出一般,自行显明出来:

提刀而立,为之四顾,为之踌躇,满志善刀而藏之(《养生主》)。(笔者按:“满志”“善刀”为互文,故当连为一句)

此句一般被译成:“(庖丁)提刀而立,顾盼自豪,得意扬扬,踌躇满志,于是将刀拭净藏起来,而不肯轻用其锋,”65乃未触其深蕴。其实,这是一幅“惠君”(庖丁)以道莅天下、无为为之的隐喻画面:

(1)“提刀而立”:喻像“庖丁”神气贯通督脉或黄道(《洛书》中轴9-5-1),处于“独与天地精神往来,而不敖倪于万物”(《天下》)的存在状态,如“似遗物离人而立于独”(《田子方》)“块然独以其形立”(《应帝王》)之形象。因,“提刀而立”即“膝之所踦”(立于一)的完成形态:生命主体以“道”及其精神为存在本质,不再为“物”所蔽。于是,“道”之精神被树建于生命自身,主体便进入“无物”之域——“无何有之乡”,“不夭斤斧,物无害者,无所可用”(《逍遥游》)的生命境界。

(2)“为之四顾、为之踌躇原由网”:指向“无为为之”的实践形态。“四顾”“踌躇”,像婴儿行步摇晃的样子,四处环顾、盘桓徜徉,指生命处于“无为”本真状态;亦象来回往复的天道轨辙,处于复返自身的“道之动”状态;在政治伦理涵义上,乃指“庖丁”作为“惠君”,以“道”临莅天下,行“无为”之治,即“圣人踌躇以兴事”(《外物》)。

(3)“满志善刀而藏之”:指庖丁达至“神全”“无隙”状态。“满志”不能简单训为心满意足,而是指“气整冲至,精神笃之,志也”,66亦即“用志不分,乃凝于神”(《达生》)的精气充盈存在状态。“善刀”“满志”实为互文。在庄子那里,“善”指“善养生”(《达生》),系顺道惠民的养生善德;而“不善”,则是把“泽雉”畜乎樊中(《养生主》)、囚系生命的有为之为。按《禹九策》之九:“有福将来,唯善与恙(祥),”67亦指养生之善。因“善刀”即“善”之精神,亦即“道”之养生精神。故,“满志善刀”是指庖丁充满顺道惠民、养生天下之精神,乃如“干越之剑者”一样,“精神四达并流”而“化育万物”(《刻意》)。

那么,“善刀”何以要“藏之”?这是因为,“善刀”作为“道”之精神,其存在和显现方式,不能再付诸“技”或“物”;否则,它又将遮蔽自身。庖丁借“刀”而显现,实因其蔽于“物”所致;而把“善刀”藏起来,则为“道”最终摆脱“物”的决定性环节。可是,如果舍弃了“善刀”的形式,“道”又如何显现自身呢?实际情形是,“道”只能通过对“形式”(形名)本身的否定来显身。如此,“藏”便必然是“道”的“自然”显现和运作方式。换言之,道之“藏”,就是道之“显”;如以“显”为“显”,则复为“物”所蔽。然而,道之“藏”与物之“藏”,存在本质区别:

藏小大有宜,犹有所循;若夫藏天下于天下,而不得所循,是恒物之大情也(《大宗师》)。

万物出乎无有,有不能以有为有,必出乎无有,而无有一无有,圣人藏乎是(《庚桑楚》)。

物之“藏”是小大之藏,因其只能藏于形名之有;而道之“藏”,则是无有之藏,因其自身是“无有”,藏于自身乃藏之于无。因而道之“藏”,其实是“无藏”——无物可藏,藏之于无。然而“道”为“天之道”,其“藏”之于无,即“藏天下于天下”(《大宗师》)。如此,“道”之精神乃“开天之天”(《达生》),最终“显现”为天下之“自然”。此一“显现”不是“物”的外在显现,而是“藏”之于天下之内的“显明”:“不思虑,不豫谋,光矣而不耀。”(《刻意www.58yuanyou.com》)因而,“善刀”藏之于天下,不是要见之于外,而是要照之于内——“自埋于民,自藏于畔”(《则阳》),并最终让“百姓皆谓:我自然”。68回到庖丁“提刀而立”画面,则应作如是观:

他抱神以静,仿若一株无形大树,立于无何有之乡——以“道”莅天下;他犹如天真的婴儿,茫然四顾、彷徨徜徉——以无为为天下;他宛若日月之明,神气充盈,精神四达并流——施之于天下万物百姓,让他们自生自长、生生不息。

从“三言”修辞看,“道”以“藏”显,实为“卮言”之体现:“藏”,一方面把“刀”之名予以消隐;另一方面,又使“善”之精神内在地“显明”出来。因而,道之“精神”被赋予“善”的本性规定,遂成为形原由网上、独立之伦理实体,其思想实践机理在于:以“无为”养生天下万物百姓,让他们保持自然天性,生生不息。要言之,庖丁操刀解牛的“表演”,实质为“道”之生命本体的自我显现。是以,假扮成“文惠君”的庖丁,最后仍不忘加上旁白:“善哉,吾闻庖丁之言,得养生焉。”(《养生主》)这是在提醒仍为物所蔽的“观众”们:吾之所演者——道也,非技矣!

四、结语

对于“庖丁解牛”这一譬喻,历代方家所论丰赡,却歧义纷出。究其原因,除了文本满篇邃密隐喻外,更在于“解牛”系对心斋坐忘的外景化描写——把这一复杂、深致的内在精神活动,转化成一种生动、形象的外部实景来表达,本身就决定了文本固有的深邃、曲晦之思想隐喻性质:

一者,庄子所描述的“庖丁解牛”场景,实则是基于《洛书》象原由网数结构的“天道”思想图式之表达。文本以高度艺术化和缜密逻辑性的文体修辞,对《洛书》象数及其思想内容进行了精致的意象化描摹——从中可见,庄子所服膺和追求的思想目标,实质上是“河岀图,洛出书,圣人则之”69的“天道”。

二者,庄子的文体书写,巧妙内嵌着“三言”的修辞结构。“庖丁解牛”乃以“刀”为窍,构成“三言”进阶:“奏刀”是被“物”遮蔽着的“道”(寓言);“游刃”(无厚之刀)是“道”对“物”的“合解”机制(重言);而“善刀”则是“道”之精神本性的显现和运作(卮言)。就其思想逻辑看,“三言”本身实质上就是“解牛”。

最后要强调的是,“庖丁解牛”思想主题确为“养生”,但绝非个体技术化的养形,亦非个体精神化的养性或养情,而是指向政治伦理意义的养生天下万物。因而,“庖丁解牛”实质是文惠君解除“文”而成为“惠君”的精神活动历程。不过,照庄子“三言”逻辑,“惠君”及“善刀”之名也应“藏之”“忘之”。因为只要“名”存在,就意味着“道”必为“物”所蔽。换言之,只有“道”及其精神本身,才是真正的“养生主”。

注释

1郭象注、成玄英疏:《南华真经注疏》,北京:中华书局,1998年,第67页。

2较集中的论述,参见陈少明:《“庖丁解牛”申论》,《哲学研究》2016年第11期,第60页;高柏园:《论庄子养生观》,《淡江人文社会学刊》第46期,2011年,第1-24页。

3古注家多主“寄道于技”说。郭象注:“言其因便施巧,直寄道于技”;林疑独注:“庖丁自谓寄道之微妙于技之粗末。”参见褚伯秀:《南华真经义海纂微》卷5,《道藏》第15册,北京:文物出版社、上海:上海书店、天津:天津古籍出版社,1988年,第222、223页。

4陈少明:《“庖丁解牛”申论》,《哲学研究》2016年第11期,第55页。

5杨儒宾:《技艺与道——道家的思考》,陈明、朱汉民主编:《原道》第十四辑,北京:首都师范大学出版社,2007年,第255、256页。

6郭象注、成玄英疏:《南华真经注疏》,第67页。以下引《庄子》原文,仅在引文后标示篇名。

7释德清:《庄子内篇注》,上海:华东师范大学出版社,2009年,第62页。

8钟泰:《庄子发微》,上海:上海古籍出版社,1988年,第67页。

9许慎撰、徐铉注:《说文解字》第二上,北京:中国书店,1989年,第2页。

10孔安国:《尚书注疏》,影印《四库全书》本,第54册,第220页。

11郑玄:《礼记注疏》,影印《四库全书》本,第115册,第208页。

12朱熹:《论语集注》,济南:齐鲁书社,1992年,第44页。

13毛亨:《毛诗注疏》,影印《四库全书》本,第69册,第828页。

14屈万里:《诗经诠释》,上海:上海辞书出版社,2016年,第384页。

15郭象、成玄英:《南华真经注疏》,第67页。

16陆德明:《经典释文》卷第二十六,严灵峰编:《无求备斋庄子集成初编》26册,台北:艺文印书馆,1972年,第90页。

17许慎撰、徐铉注:《说文解字》第九上,第6页。

18张介宾:《景岳全书》,影印《四库全书》本,第777册,第219、595页。

19班固:《前汉书》,影印《四库全书》本,第249册,第314页。

20《周礼天官》,郑玄:《周礼注疏》,影印《四库全书》本,第90册,第73页。

21许慎撰、徐铉注:《说文解字》第十四下,第4页。

22陈鼓应:《老庄新论》,北京:商务印书馆,2008年,第230页。

23《庄子》与《洛书》关系,显见于《天运》“九洛之事”,褚伯秀以为“九洛即洛书九畴”。(褚伯秀:《南华真经义海纂微》,《道藏》第15册,第408页)研究表明,“河图、洛书大约从西周春秋之际,就在古代典籍中开始出现,到战国秦汉之际演说为盛”,“洛书之名,始见于战国中晚期”。(朱桢:《河洛神话产生真相新探》,《齐鲁学刊》1995年第6期,第28页)笔者发现:《庄子》所言“天道”,实质上是对《洛书》象数的义理化表达。对此,容笔者另撰文详论。

24徐岳撰、甄鸾注:《数述记遗注》,影印《四库全书》本,第797册,第168页。

25学界普遍认为,《洛书》早在战国时期已出现。参见任密林:《河图、洛书新探》(《西北师大学报》2013年第4期,第37-42页),朱桢:《河洛神话产生真相新探》(《齐鲁学刊》1995年第6期,第28-32页),王卡:《河图洛书探源》(《世界宗教研究》1994年第2期,第109-116页)等。

26《象辞上》,李鼎祚:《周易集解》,影印《四库全书》本,第7册,第675页。

27《象辞下》,李鼎祚:《周易集解》,第754页。

28“奇”(倚)指洑水过河。窦文宇、窦勇:《汉字字源》,长春:吉林文史出版社,2005年,第103页。

29《象辞上》,李鼎祚:《周易集解》,第698页。

30王叔岷:《庄子校诠》,台北:台湾乐学书局,1999年,第103页。

31李零:《北大藏秦简〈禹九策〉》,《北京大学学报》2017年第5期,第50-51页。

32俞琰:《周易参同契发挥》,《道藏》第20册,第194页。

33谷衍奎:《汉字源流字典》,北京:语文出版社,2008年,第772、771页。

34“重言”修辞本质是“言非言”,即以荃蹄之言来“止言”或“止辩”。

35张文江:《〈庄子养生主〉析义》,上海:上海人民出版社,2012年,第75页。

36相同句式,见《春秋公羊传注疏》:“渐进也,去恶就善曰进。”公羊高:《春秋公羊传注疏》,影印《四库全书》本,1982年,第145册,第22页。

37钟泰:《庄子发微》,第68页。

38陈少明:《“庖丁解牛”申论》,《哲学研究》2016年第11期,第55页。

39李鼎祚:《周易集解》,第769页。

40左丘明:《春秋左传注疏》,影印《四库全书》本,第143册,第521页。

41《彖传》,李鼎祚:《周易集解》,第624页。

42裘锡圭:《说字小记》,《北京师范学院学报》1988年第2期,第14、15页。

43《彖传》,李鼎祚:《周易集解》,第624页。

44郭象注、成玄英疏:《南华真经注疏》,第68页。

45王叔岷:《庄子校诠》,第106页。

46《老子》四十二章,陈鼓应:《老子今注今译》,北京:商务印书馆,2006年,第233页。

47释德清:《庄子内篇注》,第62页。

48徐海印:《天乐集》,北京:宗教文化出版社,2013年,第97页。

49《说文部》:“族,矢鏠(锋)也。”是以,族庖的刀代表锋利本身。许慎撰、段玉裁注:《说文解字段注》,成都:成都古籍出版社,1981年,第330页。

50Mollgaard,Eske,AnintroductiontoDaoistThought:action,language,andethicsinZhuangzi,London:Routledge,2007,p.51.

51李零:《北大藏秦简〈禹九策〉》,《北京大学学报》2017年第5期,第44页。

52王博:《庄子哲学》,北京:北京大学出版社,2004年,第53页。

53有观点认为,“十九之数字是借助历法周期之数,以表达其体道思想”。陈赟:《论庖丁解牛》,《中山大学学报》2012年第4期,第126页。

54谷衍奎:《汉字源流字典》,第1209页。

55句中“数千牛”,“千”当指“千里”。先秦时,“千里”指“王畿”或“九州”建地,泛指“天下”:“方千里曰王畿”(《周礼夏官》)。郑玄:《周礼注疏》,影印《四库全书》本,第90册,第606页。

56这里的“技”,亦非日常意义的技术或技艺,而指人为造立形名的工具手段。对此,容笔者另撰文详述。

57“卮言”本质系“忘物”“显道”,即“卮言日出”(《寓言》)。容笔者另撰文论述。

58庄子以“杂”喻“物”之“不一”:杂则多,多则扰,扰则忧,忧而不救(《人间世》)。

59李鼎祚:《周易集解》,第881页。

60李零:《北大藏秦简〈禹九策〉》,《北京大学学报》2017年第5期,第49页。

61许慎撰、段玉裁注:《说文解字段注》,第3页。

62《庄子》多以“隐”描述“斋”——南郭子綦隐机而坐(《齐物论》)、支离疏颐隐于齐(《人间世》)、公子牟隐机大息(《秋水》)、神农隐几(《知北游》)等,皆为“斋”的喻像。

63谷衍奎:《汉字源流字典》,第1622页。

64通行本缺,文如海、刘得一本有“牛不知其死也”。《道藏》第15册,第902页。

65张默生:《庄子心释》,济南:齐鲁出版社,1993年,第138页。

66张君房:《云笈七签》卷87,《道藏》第22册,第610页。

67李零:《北大藏秦简〈禹九策〉》,《北京大学学报》2017年第5期,第50页。

68《老子》十七章,陈鼓应:《老子今注今译》,第141页。

69《系辞上》,俞琰:《周易集说》,影印《四库全书》本,第21册,310页。