1.

朋友来纽约开会,发邮件约一起吃饭。于是昨晚跑去曼哈顿时报广场附近的一家墨西哥餐馆见面。

这家餐馆生意特别好,小小的厅堂,密密挨挨的桌子,全都坐满了,身材略丰满就根本无法在其中穿梭。声音也特别吵杂,一浪高过一浪,朋友坐对面,聊天儿基本靠吼。

我第一次见识到这种吼话的情形是1997年,在安特卫普,和定居海外的叔叔一起去酒吧。

那家酒吧被设计成原始洞穴,感觉墙壁和屋顶随时会掉下土渣,里面摆满了原木色、未经修饰、看起来有些破败的长方形木桌,桌子两边是国内乡下常见的那种长条凳,一条凳子上坐三个人,一人一杯酒,也原由网不吃点心,但每个人都和对面那位才是同行而来的,所以为了能不受旁边人干扰地听到对方的话,两个人的头就使劲往桌子中间凑,嗓门还得特别大。

我说话声音小,听FSvukvoX力又不太好,觉得有些懵。结果叔叔说:这才是掏心窝子说话的地方呀,声音再大都不怕别人听见!国内那种静得地上掉根针都能听见的地方,咋聊天儿呀!

我只能哦。

当时叔叔在国外已经生活了二十多年,生活习惯已全然欧化。

现在离开那时也有二十年了。这二十年来我也算适应了这种欧式应酬。如果说国内应酬时的重点多在喝酒吃肉上,那么国外应酬的重点就在说话上(别跟我抬扛,当然吃喝也得有一定境界,我说的是“重点”)。

2.

2011年我参加一个欧盟课题,汇报会结束后聚餐,二十多个人,也是那种长条桌子和凳子,只不过并在一起连成一串,每个学者和自己旁边的、对面的人唧唧呱呱说,过一会儿,端着酒杯换个座位,再和新位子旁边、对面的人唧唧呱呱说,基本保证每个人都聊到才算完。

那次吃了熊肉,吃了鹿排,还品了山猪。各种酒自不必说。

可是,我记忆更深的是,从俄罗斯学者那里得知他们的民法典原来就是所有与民法相关的法律的集合称呼,并没有一个完整的法典。从这个角度看,我国也一直都有民法典呀。

从以色列学者那里知道,他们所说的宪法也并不是一部法律文件,而是国家几部重要法律的集合称呼!

瑞典一位研究商法的学者高兴地坐过来告诉我,他两年前就读过我在美国出版的那本有关中国商法的书——那是我和一位同仁的合著。

还遇到一位研究知识产权法的学者,一心想拉我与她合作。她说他们课题组本来请了中国很著名的一位北京某教授参与研究,可是后来发现这位学者无法用英语工作,既不便用英语沟通,也不能用英语写作。

我赶紧说:你得找上海的学者呀!比如,我们学院就有英文很棒的知产老师哦!

我一直很习惯推销我的同事们,也不仅仅是因为做了数年外事工作的原因,而是因为很多同事真的可圈可点!

可是这位学者赶紧摇头,说:没见到本人,没听他说过英语,我现在根本不敢相信中国学者的英语程度。然后再次期待地问我:你能参加吗?

我抱歉地说:隔行如隔山,我不研究知产啊。

难道人们真的以为英语好就什么都能做吗?

或者说:人们真的以为我做的事情都是因为我懂英语吗?

兴趣和能力才是决定因素好吧?时间也是个限量,有时勉为其难帮人渡渡难关也是有的,但学术是有底线的。

我也听说过国内有些学者最初是因为英语程度高,从翻译国外法学著作起步,专一于某一学科,最终成为这一学科的专家。

但我是个不喜欢翻译的人,所以根本没有这个可能性呀。

3.

回到2017年八月中旬的这个晚上,暑气渐消,我和见过同学陪七十多岁的K老师坐在曼哈顿中城这家拥挤嘈杂的墨西哥餐馆里吼着聊天儿。

自然要谈到现在大家都在干什么。K老师说他刚完成一本书。他主攻民事诉讼法,这门课我在上学时学得七零八落。

我说我正在修订民法总则的翻译。K老师问:这是一部实体法还是程序法?一看就知道他对中国法律是外行。

我说我不是研究民法的,但因着对美国的合同侵权财产等法律有些了解,所以反过来看中国的民法挺有意思。没想到因为这个“意思”就有学者邀请我给美国法学期刊撰稿介绍一下怎么个有意思法,还有人邀请我去给他们讲讲。

K老师打断我说:你晓得吗,你现在在美国很有名气呢,我昨天随便跟一位学者提起今天要和你吃饭,他都说知道你呢!

问是谁,哪个学校的?K老师却记不清了。我听着有些胆战心惊。

我近几年在美国和欧洲做了几次讲座,也在海外期刊上发表了几篇文章,不免有些担心被人用了放大镜挑刺。

想起2014年3月我在国际信托法年会上做主旨演讲,impress了与会的律师, 会后有一位华裔律师对我说:你讲得好,因为不仅讲了“然”,还讲了“所以然”。

是的,我最不喜欢凭空评判别人的法律,也不愿别人凭空评判我们的法律,所以总是要给不合理的事物找出一个合理的解释。把一切都放在历史的、传统的语境下,咱们再来聊天儿。

其实不过因为我自己是一个比较挑剔的受众,所以在发言时总是想着怎样让像我一样挑剔的美国律师接受我的观点,而已。

参会的另一位教授就说:小鲁,你讲得这么好,以后会有更多的人邀请你,你可以做职业演讲师了呢。

我倒是记得小时候,国内有几位演讲大咖,比如李燕杰,曲啸,或者张海迪,他们全国巡回演讲,出口成章,充满正能量,当初不知激励了多少少年。

这些演讲也许准备一次就可以反复用多少年,可是法学内容的讲座哪行啊,背后得做多少研究,跟进法律的最新发展,了解正反双方的论点和论据,还得有自己的观点,要有论据支持。备课多累啊。

想起有一位上海圣约翰毕业的老人家,九十多岁了还耳聪目明,听我说家里人多嘈杂无法完成写作任务,便动员我到庐山去写。

我说:写小说可以到庐山上写,可以闭门造车,可是我是写法学论文,参考文献得一大堆,因为每句话都要引注呀!总不能抱着一堆书上山啊。

老人家果敢利落地说:那就把你家里人都赶到庐山上好了。

我笑哭了。

讲座也是同理,那些鸡汤正能量的演讲,闭门也能造出来,即便戏说三国、乱谈论语,都不要求字字引注,句句均可虚幻。但是法学讲座不然,每个观点都得有出处啊。

4.

K老师家住南卡,虽已从法学院退休,却仍在美国律师公会(ABA)参与各大法学院的教学评估,每年都来纽约参加ABA的评估汇报会,每次来都问我在不在。

也就2014年那次我恰巧在,便一起吃饭。那次K老师的太太也一起来,K太太出生在德国,非常淑德娴雅,是我喜欢的type,感觉K太太也很喜欢我,猜测因为他们只有一个独生子,可能羡慕能有个女儿。于是就请我们全家去南卡做客。

最初我以为是随口一说也没太在意。没想到他们很认真,几次提醒,追问我们何时有计划。有一次无意间说起我对猫过敏,K太太甚至马上和K老师商量说:哎呀,小鲁来的话,我们得想想把Sally放到哪里。

Sally是他们的猫。

我记得从小受的教育是西方人说请你吃饭做客均为虚伪的面纱,可是据我这二十多年来的经验,我遇到的虚伪的人里,西方人的比例真不算高。当然,我遇人有限,并且交友极其谨慎,或许不具有典型性。

后来我们在上海又一起吃过几次饭,K老师的儿子被外派到上海,带着媳妇和三个孙子孙女都在上海住了好几年。昨天之前我们最后一次聚餐大概在2015年左右。

那次好像在古北还是虹桥附近吃饭,两大家子总共十口人,吃完,我们照例坚持付钱,因为是在上海呀。

没想到服务员为难地说:这个外国人一来就要和我们订合同,说好他们付钱,说如果让你们付钱的话他们就投诉我,并且在大众点评和微信圈给我们差评!所以我真的不能让你们付钱!

我想这次总轮到我们付钱了吧,毕竟K老师从南卡来到纽约。结果在抢账单的时候略微起了一点儿争执,考虑到西方礼仪,我们让步了,老先生瞪着见过同学说:You are a bad boy!

见过同学说:那么我们说好,下次一定是我们付钱!

结果老先生沉吟半晌,说:你们对我们的好超出我们太多了,not even balanced,得让我们多请你们几次,然后才谈得上轮流。

我做出不以为然的表情,老先生就说:要不我们找个中立的mediator来决定这件事FSvukvoX吧。

我说:要不我们还是直接去法院解决吧。

老先生说:可以,但别忘了我是民事诉讼法教授哈。

这太不像美国人的做派了,感觉这种关系更像家人。于是我们认真探讨了去南卡的可能性,了解了火车、自驾等各种选项,并问清楚哪个季节最合适。结论是除了夏天比较闷热,其他季节都合适。

我们定好时间告诉你。我说。

一定要住在我家!K老师强调说。

4.

这个夏天,得见诸多师友,餐叙频频,说的话太多,记也记不完。

两周前在西林和南老师吃饭。聊到我读书时的那些老师们大多已经退休了,但是一位在学生事务办公室工作的行政主管仍在,据说已经在母校工作满45年了,计划干满50年再退休。她负责给学生出成绩单,据说能记住每个学生的姓名。

读书时,我曾为南老师做过助研,研究中国Zhongwei号船的前生今世,那篇文章好像2015年才发表,南老师还托纽约的马老师转交给我,注释中提到我的研究贡献。

之前一天,和麦律师夫妇全家餐叙。八九十年代,他俩作为国际留学生在复旦大学相遇,相识,相爱。现在大儿子已经马上高中要毕业了,小儿子也聪明伶俐。全家人经常到中国访学。

麦律师的先生麦教授极为关注中国的农村改革,麦律师则对环保法情有独钟。我到美国的第一个感恩节就是在他们家过的。

有一次他们全家出去旅行,托我看猫——那只漂亮的大黑猫名字叫Mooch,当时我只是害怕碰猫,却不知我还对猫过敏。于是每次去都胆战心惊地放好猫食就赶紧走。每次发起车子,总看到Mooch蹲坐在我车灯前边,幽怨地看着我,让我不忍离去。

之前两天,和已经退休的傅老师见面,看到她身材缩小,一直腿脚已经不www.58yuanyou.com太灵便,但是思路敏锐,谈起美国信托如数家珍,但是一提到商事信托就直说不懂不懂。美国学者就是这样,与其说他们每个人的研究领域都很窄,不如说他们每个人都对未经充分研究的事情慎言。不像我们,什么都懂。

那天在和科爸爸聊天时,他问了我一个严肃的有关政府设置的技术性问题,是我从中学就一直没学好的,我认真地说:这个问题我不是很了解,建议你到北京去和北京的出租车司机聊聊,他们每个人都是专家。

科爸爸大笑,旁边煮咖啡的科妈妈也忍不住噗哧。

前次周立波出事,工号大咖数说司法的掌门人想介绍周的保释金问题,大概因为我是学美国法的,就问我,结果我帮他问遍了我认识的美国教授、律师和小童,结果硬是没遇到个能说明白的,估计给大咖鄙视了。

但我认识的人里,真没有搞刑法和刑诉的,而这种具体问题因为不是法学理论问题,也不是普遍问题,教科书上没有,只有在当地具体做刑事辩护的律师才懂,比如莫虎律师,可惜我不认识他。

说到底这个问题没什么含金量,但是你不做,你就不懂。就像从来没用过蹲坑式茅房的老外,你解释不清楚,但是一旦带他去方便一次,秒懂。

其实系统学过美国法律的一大好处就是:知道哪些不懂不应该,哪些不懂也罢。

5.

离开西林的那天早上,和安法官一家吃brunch。安法官是当地上诉法院的终身法官,前次在上海海事法院工作的前小童给了我一堆有关美国司法系统的问题,我虽为中国学者,但是也秉承美国学者不知为不知的态度,把问题整理之后发给安法官,毕竟他才是最有发言权的。没想到安法官认认真真写了好几千字的东西给我。

安法官夫妇有一子一女,孩子成年后,他们开始收养中国弃婴。我读书时,他们已经收养了四个女孩。安法官的太太原本是律师,后来因孩子太多法官一人照料不过来,于是她也改行做了一审法院的法官。

安法官读法学院前是卡车司机,十几年原由网前他曾报名参加上海到西藏的自驾车队,申请信上提到他曾有连续开40个小时大卡车无事故的记录,最后上海方面还是没有同意他参加,因为他的外国人和法官的双重身份让主办方压力太大。

安法官一直关心我国的司法改革,这些年来我们一直保持联系,可惜我对法院一行了解不多,所以也没能和法官有多少讨论。偶然一次,我问候他的六个孩子,他却发来一张18人的全家福,说我离开美国之后,他又陆续收养了十个中国孤儿,其中有男童,还有几个是八九岁甚至超过十岁的!

我之前听说的美国朋友收养的中国孤儿一般都在两岁以下,十几岁被收养的还是第一次听说。

这次,除了几个已满18岁出去读大学的孩子外,其他孩子们都来了,有几个读高三,几个读高二,也有小的,有残疾的都已经手术治愈,或者正在治疗中,欢声笑语一片。因为孩子太多,我实在分辨不出谁是谁。总之,一大家人坐满了餐馆里的一大排桌子。

安法官夫妇把收养的孩子都送到国际学校学习中文,那几个已经读大学的,也鼓励他们到中国去做交换生,有一个女孩就刚从南京大学交流回来,还有一个上半年还在上海实习。

孩子们一会儿爸爸、爸爸地叫着过来找安法官,一会儿又妈妈、妈妈地叫着安太太,一片吵吵嚷嚷。安法官坐在顶头的位子,和我们几个“大人”说话。当然要聊聊我们的司法改革,问他上次给我的问卷答案翻译好了没有,准备怎么用。

我问这些孩子的心理调适有没有问题,安法官说还好,也有个别的需要看心理医生。不过最晚收养的几个年龄大的孩子有些意思,由于被曝中国方面提供的个人信息均为假造,很多收养中国孤儿的美国家庭开始调查,发现有的福利院把孩子的实际年龄写小,或者把父母或兄弟姐妹健在的孩子假写为父母双亡无兄弟姐妹家人的孤儿。

原因不过是,贫穷的父母希望子女能利用这个机会认一对美国的父母,入美国的国籍,接受高等的教育,将来好孝敬国内的父母。

这个消息让我震撼,无语。

安法官说他的一个孩子前几天收到国内的电话,说奶奶病危,希望能见一面。而在此之前,所有材料都说这个孩子没有家人。

安法官说:我们不介意。他如果想回去就回去。反正我们有这么多孩子。

我不知该怎么接话。这段时间和这么多朋友一起聊,这还是头一次我不知道该怎么说。内心忽然为这些中国人而自卑得无地自容。

6.

我觉得我真幸运,在西林认识了这么多好朋友,这么多年了还互相挂着,见面有说不完的话。

我看着孩子们躺在树之间的摇床上,说。

科妈妈啜了一口咖啡:其实,我们也认识很多其他的外国朋友,可是他们和我们吃过饭,拥抱告别后就没有了联系。I guessit’s all because of YOU。

栅栏那边卧着的那只自以为是人所以总要追着人转的绵羊低沉地吼了一声。树叶摇曳,地上的光碎了又合。

嗯,我的确是个比较长情的人,比较惜缘。我说。

科爸爸把正在看的书挪开:你们2009年来访之后,我还想过,以为你们以后可能就不会再来了。

见过同学说:怎么会!我一直琢磨着在你们家农场边买块小地,种些葡萄酿酒呢。

这时,Kate摇着尾巴跑过来,估计又有母鸡下蛋了,于是科爸爸跟着去取蛋。很快远处响起公鸡打鸣的声音。

科妈妈说过,那只公鸡自认为是top rooster,而认为科爸爸就是那个一心向他挑战这一地位的,所以每次看到他,无论时间节点,总是拼了命地叫。

这还是我第一次知道公鸡早晨之外的其他时候也打鸣。

科爸爸是聋哑学校的教师。科妈妈是医院的康复训练师。两人都是硕士学位。科爸爸的父亲是加州某大学著名的国际政治学教授,九十多岁,前年去世。

拿着鸡蛋回来,科爸爸说:2009年你们送我的毛选英文版,我一直在看呢。

这样吧,我们不能再七八年见一次了,人生苦短!我说。

好的,我们这就定计划。科妈妈点头。

我们就这么说着话,时光流过,平安满心。

那谁,你们都怎么说话呢?

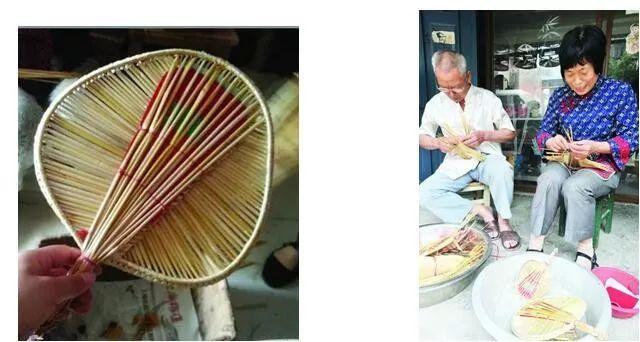

【两幅图的版权:小鲁】

喜欢请点赞、留言或打赏: