白

求

恩

精

神

永

放

光

芒

济南市第三人民医院医生刘芳仪同志的先进事迹

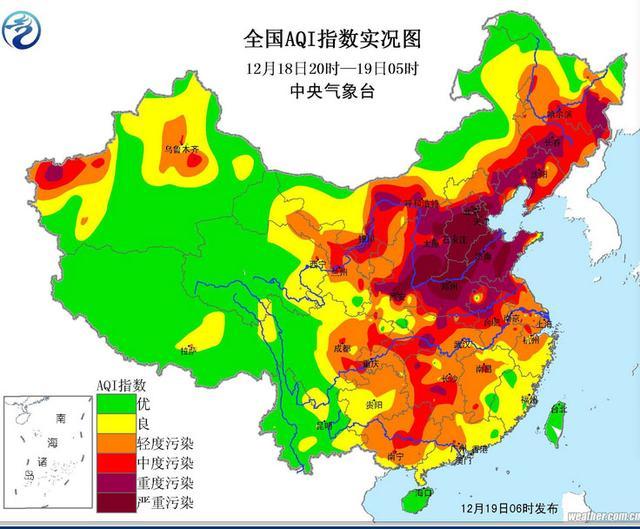

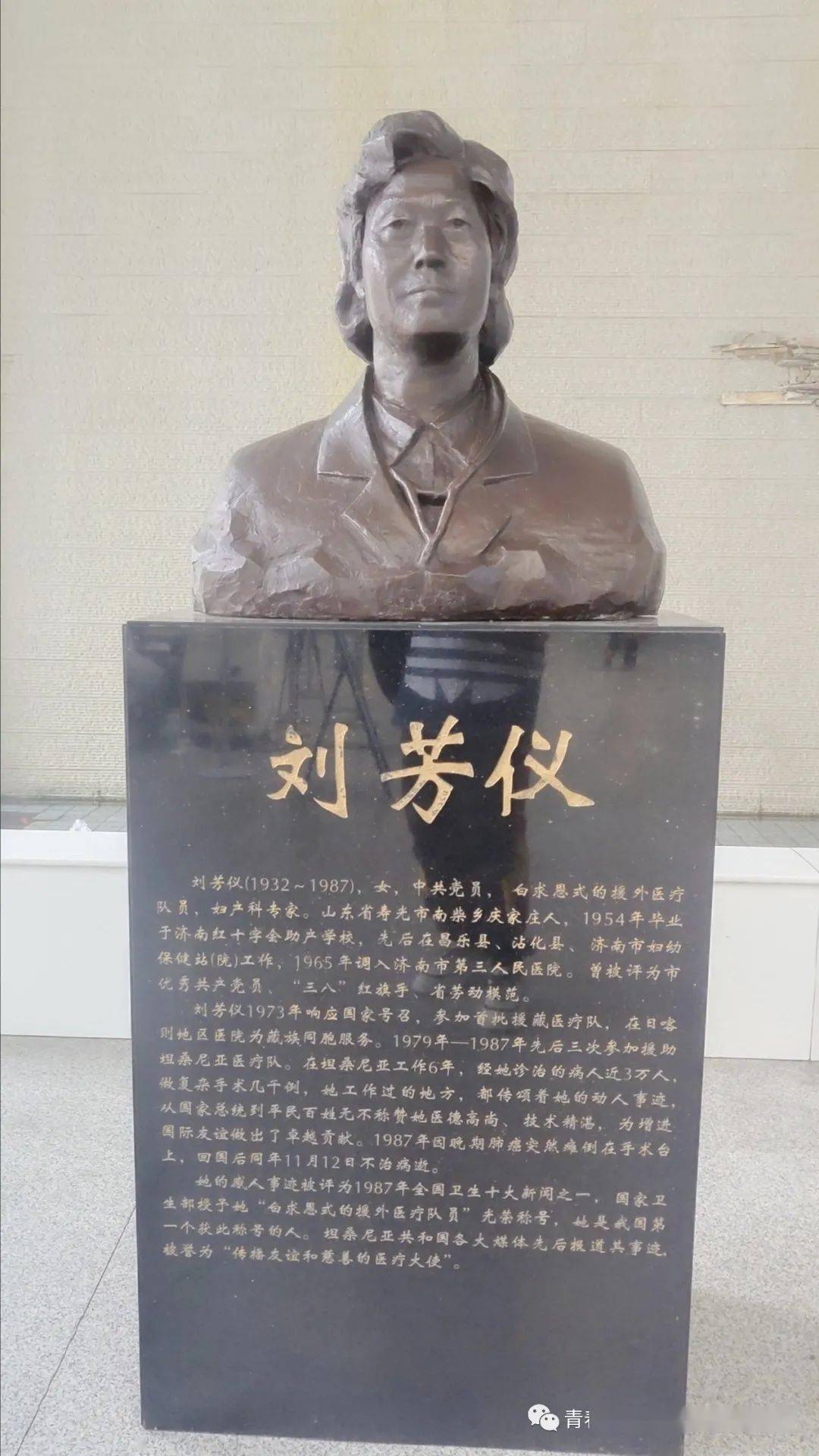

刘芳仪同志是1987年11月12日因患癌症医治无效离开我们的。11月12日这一天,也正是1939年伟大的国际主义战士白求思大夫与世长辞的日子。这虽然纯属历史的巧合,但刘芳仪同志生前努力发扬白求思的革命精神,用自己的模范行动,在新的历史时期谱写了一曲救死扶伤的颂歌。她的崇高形象永远铭刻在我们的心中。

刘芳仪同志参加工作三十多年中,在党的培养教育下,胸怀共产主义理想,将自己全部心血,无私地奉献给了人民的医疗卫生事业。她以高尚的医德、精湛的技术,全心全意为人民服务的精神,为解除群众的疾苦,提高人民的健康水平,增进国际友谊做出了卓越的贡献。在她生前,国家卫生部授予她“白求恩式援外医疗队员”光荣称号,国家对外经济贸易部授予她“全国对外经济贸易行业劳动模范”光荣称号,并颁发了金质奖章。山东省人民政府授予她“山东省劳动模范”光荣称号。山东省卫生厅授予她“山东省卫生文明先进工作者”光荣称号。中共济南市委授予她“济南市优秀共产党员”光荣称号。济南市妇联授予她“济南市三八红旗手标兵”光荣称号。在她逝世之后,先后被评选为济南市1987年十大新闻之一,中国妇女1987年国内十位女新闻人物之一,全国卫生十大新闻之一,坦桑尼亚联合共和国报纸多次报导了她的事迹。高度评价了她在坦桑尼亚的工作成就,被誉为“传播友谊和慈爱的医疗大使”,党和国家以及国际友人给予的这些光荣称号,对她来说是当之无愧的。

她三十多年如一日,四海为家,从鲁北农村到泉城济南,从郊东半岛到西藏高原,从中国到坦桑尼亚,所到之处都洒下了辛勤奔波的汗水,留下了许多救死扶伤的动人故事。她为社会主义祖国争得了荣誉。她的名字将永载史册,她无私奉献的精神将永远鼓舞着我们在人生的道路上去追求、去奋斗、去开拓。

她谢世,年仅五十五岁,令人痛惜。但是,人生的价值并不是以年岁来衡量的。她的去世,就像一颗新星的陨落,在祖国的万卫长空划出了一道强烈的闪光。这闪光将永远留在人民的心中,永不消逝。

01

一心扑在妇幼卫生工作上

1932年,刘芳仪出生在山东省寿光县柴家乡庆家村的—个地主家庭。她在家乡上完了小学。一九四五年冬天,只有十四岁的刘芳仪就离开了家庭来到省城济南,在中山中学(现济南二十中》上学。在旧社会,她和绝大多数妇女一样,无法摆脱妇女的悲苦命运。初中毕业后,她就结了婚。

济南解放后,刘芳仪走进了一个新天地、新世界。她积极参加人民政府组织的各项社会进步活动,追求新生活,追求妇女的翻身解放。她不安于碌碌无为的小家庭生活,总想走向社会,为人民做些有意义的事,做一个对新中国有用的人。1951年春天,她考取了济南市红十字助产学校,为实现自己的理想勇敢地迈出了第一步。当时她只有20岁,正是求知的大好年华,可她已是一个孩子的妈妈了。临近毕业的那一年,她又生下了第二个孩子。面对生活的艰难和拖累,刘芳仪没有后退,而是更加发奋学习。每天晚上哄睡了孩子后,半夜里又起来复习功课。她常对丈夫说:“我带着孩子上学,就得比别的同学多下点功夫”。

1954年2月,她终于以优异的成绩结束了学业。尽管她有家庭的困难,但当接到去昌乐县工作的分配通知时,她无条件地服从了。在一个春寒料峭的早晨,她告别了丈夫,亲了亲未满周岁女儿的小脸蛋,抱起了四岁的儿子,登上了东去的列车,离开了泉城济南。那时,昌乐县医院的条件非常差。她在一座旧寺院的平房里安下了自己的家。医院既没有妇产科病房,也没有技术上比较好的妇产科医生,在这种困难条件下,刚刚二十出头的刘芳仪积极依靠组织,刻苦学习技术,努力提高业务本领,扎扎实实做好工作,处理了大量的疑难病症,为许许多多的病人解除了痛苦。

有一天,一位临产妇女上厕所时,孩子降生了。婴儿掉进了粪坑里。刘芳仪听说后,急忙跑去,不顾粪尿和血腥气味,跪在茅坑边伸手把婴儿捞上来,进行紧急抢救,终于使母婴平安脱险,而她自己的身上却沾满了粪尿和血污。在昌乐县工作的三年中,她就是这样将自己对事业的爱默默地倾洒在病人身上。后来她又被调到地处渤海湾边、黄河入海处的沾化县妇幼保健所工作。这里的条件比昌乐县还要艰苦。整天吃玉米面饼子,啃萝卜咸菜,很少吃到新鲜蔬菜。这些生活上的困难不但没有把她难倒,反而更加锻炼了她的意志。她常常半夜里被叫起来,扔下在热被窝里熟睡的孩子,骑上老乡牵来的毛驴,提着马灯到远方的村庄去为难产的妇女接生。

沾化县的医疗卫生十分落后,民间都是接生婆旧法接生,新法接生得不到推广。妇女们生儿育女得不到起码的卫生保健,有的留下终身残疾,有的大人孩子一起悲惨地死去。为了减轻妇女儿童的苦难,在领导的支持下,她积极推广新法接生,组织各乡建立妇幼保健站,培训新法接生员。她不顾路途遥远,顶风冒雨走乡串村,有时晚上就住在村子里,连夜开展工作。在她和同志们的努力下,不到一年时间,就建起了十多个中心接生站,培养出了二十多名能独立工作的新法接生员。她虽然又苦又累,但看到农村已成长起一批妇幼卫生保健的新人,心里头有说不出的高兴。

她在艰苦的工作实践中更加深刻地了解到贫困和缺医少药给农村妇女姐妹带来的痛苦。有一次,她给一名患晚期子宫颈癌的妇女看病。她不解地问病人:“为什么把病耽误到这么晚才来治?”那妇女流着泪说:“俺没有钱,路又远,寻思着能抗一天就算一天,哪知道这病越拖越重了”。刘芳仪望着那位妇女身边几个衣衫破烂的小孩子,心里特别难受,忍不住流下了同情的眼泪。农村妇女姐妹所遭受的疾苦,强烈地激励着她去为妇女姐妹和孩子们解除痛苦,努力做好妇女保健工作的决心。为了母亲的微笑,为了儿童的健康,她奉献出自己的青春年华。在吕乐、沾化的四五年里,她远离省城、远离自己的丈夫和女儿,在穷乡僻壤工作,从未向组织叫苦,总是尽自己最大的努力,兢兢业业地为农村妇幼卫生保健事业贡献力量,受到当地人民群众的欢迎和地方政府的表扬。1958年秋,刘芳仪领着八岁的儿子回到济南,调到济南市妇幼保健院工作,从而结束了夫妻两地分居的生活。在新的环境中,她又以新的姿态忘我地工作起来。为了做好工作,她首先报名为自己做了结扎手术。从1959年起,她先后多次参加农村医疗队,到郊区农村巡回医疗,培训接生员,普及新法接生,宣传计划生育,与同志们一起组建了农村初级妇幼卫生保健网。汗水洒遍了西郊的村庄、平原和山区。

1963年冬天的一个早晨,在产房里忙了一夜的刘芳仪,下班后遇到一位临产的回族妇女因来不及住院,在门诊走廊里分娩了。婴儿呱呱坠地,产妇惊慌失措,刘芳仪急忙赶过去,毫不犹豫地脱下了自己心爱的毛料外套和毛衣,把婴儿和带血的胎盘包起来,又搀扶着产妇把母婴二人送进了产房,直到安排妥当才回家。刘芳仪“舍己救母婴、不惜新衣衫”的佳话,一直流传至今。那一年,她被评为济南市“三八”红旗手,出席了市妇女代表大会。1964年,根据她的业务能力和工作表现,提升为妇产科医生。

1965年10月,刘芳仪主动要求调到地处东郊的济南市第三人民医院工作。这里妇产科的工作昼夜繁忙。为了做好工作,她虽家住市里,却常年以院为家,每逢节假日,她总是主动要求值班,把休息日让给其他同志。有事也是骑着自行车晚上回家,早晨再提前赶回医院上班。

在一个深秋的夜晚,离医院三十多里的历城县港沟村打来电话,告知当地有一难产妇因交通不便不能去医院,请医院火速派医生急救。当时,正在医院值班的刘芳仪接到任务后,安排好病房的工作,立即和另外一名女医生骑自行车带上“手术包”前往救治。漆黑的夜晚,山风呼啸,她俩艰难地行进在崎岖的山道上,一路上不原由网知摔了多少跤。衣服划破了,腿摔肿了,她全然不顾。当她们赶到产妇家中时,已是一身泥土一身汗。难产妇得救了,婴儿安全降生了,母亲在婴儿的啼哭声中露出了笑容,刘芳仪也会心的笑了。

济南化肥厂一名女工患子宫肌瘤并严重贫血,血色素只有3克,如果不做手术就有生命危险。可病人一听说要动手术就紧张得吃不下饭、睡不着觉。刘芳仪像个老大姐亲自到病人家里耐心地做思想工作,住上院后又天天安慰她,帮助她消除思想顾虑。病人终于放心地接受了手术治疗,很快就恢复了健康。出于对所有妇女姐妹真挚的爱,在病房经常可以看到她和病人亲切的交谈,听到她和病人的笑声。

刘芳仪就是这样待病人如亲人,把心中的爱全部倾注在病人身上。她一年四季不分节假日,总是愿意和病人在一起。多少年来,谁也没见过她在家里过一个完整的春节。每年初—,五更鞭炮刚刚响过,她就来到病房。有人奇怪地问她:“为什么不回家过年”?她却笑着说; “过年病房人少,他们也会觉得冷清。照顾不好病人我在家里也不放心啊”。多少年来,刘芳仪总是身在病房,—心扑在病人身上,很少顾及自己的事情。说起来也许难以使人相信,她在家里近二十年来没照过一张全家相,直到她病重卧床不起,全家人都来看望她时,才请人在她的病床边照下了一张。如今,这张照片竟成了这个家庭的永久纪念。

02

深受藏族同胞信任的好医生

1973年,我们国家还带着“文革”的严重创伤,敬爱的周总理十分关心西藏人民缺医少药的困难,国务院决定由八个省、市组织医疗队支援西藏,在“文革”初期曾倍受摧残挨批斗的刘芳仪第一个主动报名参加援藏医疗队。她找到卫生局领导表示:“如果能批准我这个出身不好的人去西藏,就是党对我的莫大信任,就是赴汤蹈火也心甘情愿”。就这样,她踏上了通往世界屋脊的漫漫长途。医疗队乘火车到达甘肃省柳园后改乘汽车,汽车要走七、八天时间,甘肃青海大戈壁的“搓板路”几乎要把肠子都颠出来,她主动将好位子让给别人,自己却坐在汽车的后边,到唐古拉山口、五道梁和沱沱河时气候变幻无常,人体的高山反应强烈地发作了。当地有个谚语,说:“过了五道梁不叫爹也叫娘,到了沱沱河拔腿往后撤”。特别是过藏北高原的那曲地区时,平均海拔五千米,人们的心脏每分钟跳动一百多次,心脏仿佛要挤出喉咙眼儿,胸膛也觉得要压瘪了,一行人倒下了一多半,刘芳仪虽然也心慌气喘,恶心呕吐,但她以惊人的毅力抵抗着高原反应的折磨,跑前跑后地去照料别人,给队友们治疗、打饭、倒洗脚水。到达西藏后,刘芳仪被分配在日喀则地区医院工作,这里山高缺氧,平均海拔四千多米,是冬季气温达零下三十多度的高寒地带,人们形容这里的环境是:“烧水水不开,煮饭饭不熟”,蒸出的馒头粘乎乎的,按个窝都起不来。然而,这一切她都忍受过来了,她不仅能吃半生不熟的馒头,米饭,还学会了用手抓着吃“糌粑”,喝酥油茶,学会藏族土语,还能骑马出诊,她走到哪里,哪里的藏族妇女姐妹都亲切地拉着她的手,叫她“阿嘉拉”(汉语的意思是“好大姐”)。

西藏虽然天寒地冷,可刘芳仪却有着一颗为藏族人民服务的火热的心。有一天下午,她接到通知说谢通门里的深山沟里有—妇女难产,已经两天了,孩子还未生下来,如果送医院,抬着走需要两三天的时间。刘大夫得知后,毫不犹豫地接受了这项艰巨的任务。她不顾山高路险,立即骑马出诊。在两位民兵护送下,为了赶时间,他们抄最近的路前进。饿了啃口冷干粮,渴了喝口冷水,实在困极了就在马背上打个盹。遇到冰川、峡谷时,她就死死地拉着马尾巴,一步步向前走。终于闯过一道道CkmBs难关,于第二天凌晨一点赶到藏民家里。此时,产妇已岌岌可危。刘大夫立即紧急抢救。凭着随身带的几把简单器械和一盏昏暗的酥油灯,她艰难而细心地操作着,宫缩无力,施行胎头吸引,会阴侧切……直到天亮才迎来婴儿的第一声啼哭,刘芳仪双手托起这个未来的藏族“男子汉”,高兴地笑了。在痛苦中呻吟了三天的母亲,也绽开了笑脸,流下了幸福的眼泪。

1974年1月8日,刘芳仪得知离县医院80公里的风龙镇有个产妇难产生命垂危,她立即搭上一辆过路的大卡车,前去抢救。途中过一条冰河时,冰面突然破碎,车轮陷进了冰河里,进退两难。这时天色已晚,寒风呼啸,刘芳仪立即卷起裤腿,脱掉鞋袜,和男同志一起跳进刺骨的冰河里,连扛带推地使汽车开上了岸,上岸时两腿几乎冻僵了,但一到目的地,她就立即动手抢救病人,直到深夜两点母女平安脱险。藏族老人娘感激地双手端过奶茶,连声说道“阿姆吉拉呀古嘟” (汉语“好医生”的意思) !刘芳仪在西藏工作期间,多次到偏远地区巡回医疗,不管多累多苦,遇到多大的困难,她都能以极大的热情,顽强的毅力去战胜它。她为藏族姐妹操碎了心,可她自己有了病却无暇顾及。由于高原卫生条件差,很少有机会洗澡,她的脖子后面和背上长了几个脓疮、痈疖,沥沥拉拉一年多,直到回济南后才彻底治好。她老伴心痛地问:“怎么不早点治疗”?她却笑着说“哪有空顾它呀,反正离心口还远着哪”。

日喀则地区人民医院的医护人员都很佩服刘大夫的吃苦精神。她被地区医院评为先进工作者,还向组织上写出了自己的工作总结,并再一次递交了入党申请书。然而,由于极左路线的影响,她未能如愿。但刘芳仪没有气馁,继续在追求中奋斗不止。党的十一届三中全会的春风吹散了知识分子心巾的乌云。1981年12月21日,毛泽东同志发表《纪念白求恩》42周年的日子,党组织根据她的一贯表现,接受她为中共预备党员。当在鲜红党旗下举手宣誓时,刘芳仪眼眶充满了幸福的泪花,新的政治生命使她更年轻了,也促使她向更高的目标冲去。她暗暗告诫自己,一言一行都要为党增光添彩,要以白求恩为榜样,对病人极端热情,对工作极端负责任,对技术精益求精,做一个白求恩式的医务工作者。

03

传播友谊和慈爱的“医疗大使”

1979年,为了支援第三世界人民,组织上决定让她参加援助坦桑尼亚医疗队。当接到通知时,她十分激动,她明白这是党对自己的信任,决不能辜负党的期望,表示到坦桑尼亚好好工作,为帮助非洲人民解除病痛尽自已的一份力量。刘芳仪知道她这次出国不是到繁华如梦的巴黎和东京,也不是到风光旖旎的避暑胜地日内瓦和夏威夷,而是到十分贫困落后的非洲、赤道线以南的坦桑尼亚。艰苦的生活,困难的工作环境,远离自己的家庭,到举目无亲的异国他乡,能行吗?老伴在为她担忧,儿女也放心不下,但她却信心十足地说服家人,一次又一次地飘洋过海,踏上万里征途。从1979年开始,她先后三次长达六年在坦桑尼亚工作。有人不理解,问她为什么要这样做?是为了多挣几个外汇吗?不!在她眼里金钱是微不足道的身外之物。在坦桑尼亚,有位同志丢失了生活费,刘芳仪立即慷慨解囊把自己节省下来准备给孩子买东西的20美元和一千坦桑先令全部送给了这位困难的同志。她入党后,有时一次就交党费200多先令,超过应交党费的十几倍。为了扩大民间友谊,她广交朋友,时常把从国内带来的生活用品作为礼品送给坦桑尼亚的医生和护士,价值五百多元。是为了出国观光吗?也不是。每次期满回国前,坦桑尼亚政府都给中国医疗队员20天假期,组织他们到该国的风景区和自然动物园旅游。原由网而刘芳仪在这难得的机会里却打报告给党支部,希望批准自己留下来值班。那这究竟是CkmBs为什么呢,她曾经这样说过:“当年白求恩不远万里来到中国,支援中国人民的抗日战争。现在非洲人民需要医生,我就要像白求恩那样,发扬国际主义精神,为支援第三世界贡献力量”。

坦桑尼亚是一个第三世界国家,医疗条件很差。据官方透露:全国只有二百六十多名正式医生和不到六百名护士。刘芳仪所在的医院虽有200张床位,却仅有五名坦桑尼亚医生。刘芳仪一到这里,就掂出了自己肩上的份量。她不仅仅是作为妇产科大夫来这里为妇女解除病患疾苦,更重要的是自己作为中国医生,要在异国的土地上用自己的言行,用小小的手术刀去传播中坦友谊,去为祖国赢得荣誉。

语言是联系思想和感情的纽带。按照惯例,对话、书写病历都用英语,不强求用当时的民族语言。但刘芳仪觉得不够满足,因为在她接触的病人中,懂英语的大都是知识界和上层人物。而普通群众土著人都说“斯瓦西里”语,表述病情十分困难。于是她下决心要学会斯瓦西里语。医院所有的坦桑尼亚医生、护士、工人都成了她的教师。她边学边用,不怕被人嗤笑,终于能和坦桑尼亚人民直接交谈了。她被称为是“坦桑通”。有了共同语言,她就更有了条件研究当地的妇女病。她看到坦桑尼亚妇女由于贫穷落后、缺医少药造成的身心痛苦,心里充满同情。她了解到有不少妇女用一种叫“达瓦肯涅基”的有毒土药打胎,造成很多恶性事故,还有不少难产妇女被割烂会阴、肛门、尿道,造成多发性复合瘘管,有的整个会阴感染糜烂、结疤、挛缩,痛苦万分。强烈的责任心驱使着她千方百计地为这些姐妹排除病痛的折磨。在我国,这种严重的会阴创造和阴道瘘管极为罕见,刘芳仪在国内仅仅见过两例,而她当时还只是手术助手,没有独立开展过这种手术,为了解决这种复杂的病症,她四处发信、八方求援。强大的祖国后盾立即向她发来了宝贵的资料和热情的勉励信。她还专程坐火车到坦桑尼亚首都达累斯萨拉姆,向我医疗队的专家苏应宽教授请教。回医疗队后,先易后难、由小到大、刻苦钻研,开展起了阴道瘘管修补手术,经阴道治疗内生殖器官的疑难复杂手术等等。她还调查了当地妇女病的发病规律,探索治疗方法,利用工作和业余时间,在木索马省对1018例妇女病进行普查普治,并撰写了学术论文,在国外医学资料上发表。她高尚的医德、精湛的医术,受到了坦桑尼亚政府和人民的热烈欢迎。坦桑尼亚的报纸多次报道了她的事迹,对她的医术和医德做了高度的评价,被誉为:传播友谊和慈爱的“医疗大使”。展示了社会主义中国女医生的风姿,为祖国争得了荣誉。

在坦桑尼亚的六年时间里,无论是坦噶尼喀四季如春的“辛吉达”、风光旖旎的维多利亚湖畔的“木索马”、还是坦桑腹地“多多玛”,到处都流传看妈妈刘的动人故事。(“妈妈刘”:是坦桑人民对她的尊称)。“找妈妈刘去!”“妈妈刘友好!”善良淳朴的黑人姐妹从四面八方涌入刘芳仪的诊室。每天,别的医生都下班了,可刘芳仪的身边还是围满了病人。她根本就没法“遵守”六小时工作制,只要有一个病员,她就不肯离开工作岗位。为此,她常常一拖就是几个小时,直到最后一个病人处理完毕。有时一夜就被喊醒好几次。六年里她加了多少班,误了多少点,谁也无法统计。仅仅从我国驻坦桑尼亚大使馆粗略统计来看,六年中经她诊治的病人有26416人次,其中住院 7626人次。共做大小手术2288人次,抢救危重病人132人次。在这些大量的数字里,浸透着刘芳仪多少心血和汗水啊!

晚饭后,刘芳仪散步,回到宿舍后,总是又想起了住院的病人,她经常步行二、三里路去医院做一次晚间巡视,尽管谁也没有要求她这样做,但病人的事总使她放心不下,而病人每当看到“妈妈刘”时,心里就格外踏实。多多马省一名青年妇女,患多发性阴道尿瘘,并直肠瘘,在一位外国专家那里治了二年,做了五次手术都没有治好,便托人找到刘芳仪。刘芳仪精心设计了手术方案,采用小范围分次“锁扣眼”的方法,经过三次手术治疗后就使她成了一个健康人。还有一位叫麦丽的年轻太太,因直肠破裂,尿道损伤,形成复杂的阴道尿瘘和高位直肠瘘,粪尿从阴道溢出,苦不堪言,丈夫为此和她离了婚。后来她找到了刘芳仪。经过两次精心手术,采用拖拉乙状结肠代直肠和分次尿瘘修补方法,很快治好了她的病。麦丽的丈夫也和她复了婚,破镜重圆的夫妇两人激动地握着刘芳仪的手说“妈妈刘谢谢您给了我们幸福”。

在坦桑尼亚,刘芳仪看病从不分贵贱亲疏,无论是平民百姓,还是官员家属,她都情同手足,亲如姐妹。一名农村妇女,刘芳仪为她切除了一个7.5公斤重的子宫肌瘤。由于失血过多,患者急需输血,但医院血库只剩下250毫升血了。刘芳仪心急如焚“难道能看着病人手术后缺血不管吗?不能!绝对不能!”刘芳仪毫不含糊地撸起袖子要亲自为病人输血,坦桑护士迟疑不决。她催促着:我的血型符合,救人要紧,快抽吧!就这样中国女医生殷红的鲜血一滴滴流进了坦桑姐妹的血管。一阵心慌头晕,她忙扶住病床。“妈妈刘”,快回去休息吧!一位坦桑尼亚医生对她说。可刘芳仪放心不下病人。她坚持着直到病人病情平稳,酣然入睡,才回到宿舍。病人治愈出院,亲切地拉着刘芳仪的手说:“妈妈刘,我永远忘不了您”。

1983年,刘芳仪第二次赴坦桑尼亚时,有幸来到了社会主义革命党主席,国家总统尼雷尔的家乡,维多利亚湖畔的“木索玛”,当时恰值尼雷尔主席的儿媳怀孕,刘芳仪就承担了为她进行围产期保健的任务,经反复检查,发现有难产的兆头,须提前住院。医疗队一些同志认为:“最好别冒这个险,因为她是总统的儿媳,如果出了事,怎么交代?”刘芳仪对此并不是没有考虑,可她想的更多的是孕妇的安全,还有医疗队乃至祖国的声誉。刘芳仪毅然收下了孕妇。她说:“她是总统的儿媳,但她首先是个孕妇”。到分娩那天,果然出现“头位难产,胎儿宫内窘迫”,情况十分危险。刘芳仪娴熟地拿起了器械,小心翼翼地施行胎头吸引、会阴侧切等方法助产,终于娩出一个女婴。但婴儿却又出现二度室息,她不顾婴儿的脏污,口对口地吸出了羊水。随着第一声清脆地啼哭,一个新生命得救了。刘芳仪整整在产房里忙了十二个小时,没顾上喝一口水、吃一口饭。一直守候在窗外的尼雷尔夫人迎上前来,紧紧握着刘芳仪的手,激动地对她说:“谢谢、谢谢”。她从心里感激这位“妈妈刘”救了她的儿媳和孙女的生命。

刘芳仪同志的事迹很快被尼雷尔主席知道了,他十分感动。在圣诞节回庄园休假时,专程将刘芳仪接到家中,亲切地接见了她,并设家宴盛情款待。尼雷尔主席握着刘芳仪的手说: “你是坦桑尼亚人民的好朋友,坦中两国CkmBs将永远友好下去”。总统还特地请刘芳仪到周恩来来访时住过的地方去参观照相,在以后的几年中,尼雷尔主席先后六次接见、三次宴请了刘芳仪和医疗队的同志。“妈妈刘”,中国人民派来的友好使者,在坦桑人民心中留下了美好的印象。她为中坦两国人民的友谊留下了一块丰碑。

1987年,刘芳仪已到了退休年龄。但她仍向中国大使馆打报告要求再次留队。她在报告中说:“我爱祖国,我爱家乡,可我是一名医生,六年的坦桑生活使我深深地感受到坦桑妇女病人离不开我。我要效仿白求恩的国际主义精神,在祖国最需我的岗位上为朋友们服务,为祖国争光。”国家卫生部的领导被她的热情感动了,第四次批准了这位具有崇高国际主义精神的白衣战士的请求。

然而,正当她万分欣喜地准备再为坦桑人大干—场时,病魔却悄悄地降临了。1987年4月,她开始感到右肩酸痛并逐渐加重,有时疼痛难忍,天天要吃上止痛片和安眠药才能睡上几个小时。可她仍然坚持着看病人,做手术。有时痛得胳臂抬不起来,就夹着上臂用前臂干,常见到豆大的汗珠滚下面颊,她却从不哼一声,恰巧,有一位坦桑高级官员、部长的女儿因六个月妊娠,同时患有肝炎、肾炎和妊娠高血压等多种疾病,高烧、呕吐,病情十分危重。当时,几个外国医疗队的专家都认为中止妊娠,做引产手术。但刘芳仪却认为:已快满七个月了,与其引产,不如保胎生下来。于是,这“风险”自然地落在刘芳仪身上。病人收在她管的病房里。一连三个月,刘芳仪对病人严格观察、精心治疗,孕妇渡过了一道道难关,进入了临产期,然而严重的肺癌此时正吞噬着刘芳仪的生命。她预感到自己的时间不多了……,即使这样,也不能把困难推给别人。她以惊人的毅力与痛症抗争着,直到七月十三日产妇临产。这天下午,刘芳仪正在宿舍休息,医院派车把她接到病房。正如所料,产妇宫缩无力,胎儿宫内窘迫,胎心不规律……,刘芳仪连忙采取一个个应急措施,婴儿终于娩出了,却是脐带绕颈两周。她又连忙剪断脐带,对婴儿施行急救。窒息的婴儿得救了,母亲也平安无事了。可是,过度虚弱和疲劳的刘芳仪却一下瘫倒在手术台旁。“妈妈刘您怎么啦?”护士们急忙扶住她,急得不知说什么好。是啊!她们哪里知道“妈妈刘”是拼着命为坦桑姐妹接生啊!从此,刘芳仪再也没能站起来。

04

她向人民奉献出全部的爱

刘芳仪患病的历史,还得从三年前说起。1984年秋天,她第二次从坦桑回国。入冬不久就患了肺炎,透视发现右肺上呈现片状模糊阴影,用抗生素治疗效果不好。她悄悄地对罗大夫说:“去年我在坦桑时就得过一次肺炎,病肚在右肺上,今年又感染了,怎么这么难治”。罗大夫提醒她要抓紧治疗,否则预后不良……,刘芳仪却说:“我不愿意在家休息,闲着不好受”。几天之后,她又坚持上班了。—个个病员经她的抢救治疗转危为安,但她自己的肺炎却一直没得到彻底治疗。1985年,她第三次到坦桑后再次患肺炎,病灶仍是肺上叶。1987年7月14日确诊为晚期肺癌的部位也是右叶。回国后,专家们看了她的X光胸片后,感到很惋惜。结合肺炎史分析认为:本例肺癌形成的诱因与肺炎病史有关。如果刘芳仪同志能早回来一年或半年,如果她能在献身工作的同时,稍微照料—下自己,她的病是很有可能治好的。可是她从来不会照料自己,她把一生的精力全部倾注在救死扶伤的卫生事业上,把人道主义无私的爱洒向人间。

“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”。她象春蚕,一生吐丝不断;她象腊烛,燃烧自己,照亮别人,为党的事业鞠躬尽瘁,死而后己。

1987年7月19日清晨,当她躺在轮椅上,在达累斯萨拉机场即将乘飞机回国治疗时,闻讯而来的尼雷尔主席的儿子约翰尼雷尔和麦瑞以及许多坦桑朋友都为她送别。刘芳仪眼含着热泪,从轮椅边的行李箱里取出两盒龙井茶和一套新西服,交给约翰尼雷尔夫妇,请他们转送给尼雷尔主席和夫人。她亲吻着四年前亲手接生的尼雷尔小孙女的手深情地问道。 “你还会记得妈妈刘吗?”“会的,会记得”!孩子天真地回答。乳白色的大型客机发动了,低回的轰鸣淹没了送别的哭泣声……

坦桑人民多么需要医生啊!况且自己再次留坦桑工作的申请刚被批准,可偏在这个时候……刘芳仪思绪万千,不时发出遗憾的叹息。她无比眷恋这块自己工作了六年的异国土地,无比热爱淳朴善良的坦桑人民,飞机就要起飞了,刘芳仪怀着依依惜别的深情向黑人朋友们告别了。“此去几多日,何时再回归”,难道我真的不能再回来了吗?她苍白的脸上,两行热泪潸然而下。

1987年7月20日,刘芳仪回到祖国。丈夫老齐从她带回来的手提箱里发现里面有三条普通毛巾,每一条都贴着一张纸条:一条是给丈夫老齐的,另外两条分别给儿子建华和女儿建文,纸条上写着:“妈妈最后的赠礼”。眼望着毛巾,儿女们的泪水夺眶而出,泣不成声:“妈妈呀您在六月的来信中还说身体很好,嘱咐我们不要牵挂,可事实上您已与我们作了最后的诀别!……您关心的总是别人的健康,可心中唯独没有您自己呀!”

刘芳仪作为一名医生,出于对疾病的敏感,1987年6月曾不详地预感到自己患有不治之症。“青山处处埋忠骨,何必马革裹尸还”,在坦桑,她曾对医疗队的同志们表示,假如死后,愿把她的骨灰撒在维多利亚湖上,或者埋葬在中国公墓,与修建坦赞铁路时牺牲的八十多位中国烈士长眠在一起……!这三条毛巾,正是那时她含着眼泪为亲人准备的最后的礼物。

她的丈夫齐国材同志说:“芳仪一生很要强,是个好党员,好医生,也是个好妻子、好妈妈、好奶奶”。从她今年的来信中,也能看出她的思乡之情与日俱增。她说:“我这一辈子舍家在外你一个人在家实在不易。回国时,说什么我们要到北京好好旅游一下,以解除我心中的内疚”!然而她的愿望却再也不能实现了,以往每次回国后,她不是忙着写总结翻资料,就是到省级医院进修学习,想多掌握几门专业技术,好再为坦桑尼亚人民服务。她把自已的全部精力都献给了人民的卫生事业,哪有时间顾及自己的家呀!

刘芳仪回国后,组织上千方百计地挽救她的生命。开始住在市中心医院条件比较好的病房里,可她总觉得有些过意不去,主动提出转回她的工作单位——济南市第三人民医院住院治疗。在这期间,卫生部发来慰问电,中国驻坦桑尼亚大使刘庆有也寄来慰问信。省、市领导多次去医院探望,向她表示敬意和慰问。各级领导高度评价了她崇高的无私无畏的献身精神,感谢她为祖国,为人民做出了贡献。山东省卫生厅、中共济南市委、济南市卫生局分别做出了向刘芳仪同志学习的决定。

中央、省、市党政领导同志和人民群众深切的关怀,给了她顽强与病魔作斗争的勇气和力量。然而,她的病情却一天天恶化,癌细胞已吞噬掉了她的后肩胛骨、左股骨,身上多处骨头已出现病理性骨折,死神一步步向她逼近!她知道自己再也没有工作的机会了。儿女们都要求守护她,她却要孩们都去上班。她说;“我的病由医院安排治疗,你们陪着也解决不了什么问题,还是都去上班,也算是替妈妈多做些工作。”她还多次向组织、向丈夫、向儿女们提出自己的要求:“不要为我输血,不要为我浪费那些很贵重的药品了,用它去抢救那些有希望的同志吧!我死了以后,将我的遗体献给医学院,做科学研究用,就算是我对祖国医学事业的最后奉献吧!”在场日夜为她治疗、护理的医生和护士们,无不为之感动,止不住的泪花从眼窝中涌出。

人民的医生人民爱。刘芳仪同志的先进事迹在报纸、电台、电视台发表和播出后,在人民中引起了极大的反响,—封封慰问信带着炽热的感情像雪片一样地从四面八方飞向医院,成群结队的亲友同事和刘芳仪大夫治愈的病人带着鲜花来到病房,看望她、安慰她。—个个身怀绝技的大夫和气功大师毛遂自荐要求为她治病,她得到了社会的承认、人民的敬重。在坦桑的意大利医疗队队长“福拉克”先生来电话说:“我们全体意大利队员非常赞赏你顽强的工作和对病人的热爱”。坦桑尼亚“木索马”省医院来电话说:“木索马医院全体医师、护士和工作人员都惦念您,您是我们的财富,您那和蔼的话语和谆谆的教诲仍回响在我们耳边。您对我们贡献永世长存。”曾是医疗队翻译的美兰同志在给刘芳仪的信中写道:“我几次提笔给你写信,终因手在抖,眼睛模糊而搁笔……我为有你这样的朋友而自豪。我要以你为榜样,把自己有限的生命奉献给人民。祖国人民需要你,坦桑尼亚人民需要你,祝愿您能早恢复健康”。一位叫李萍的女青年在来信中说:“敬受的刘芳仪阿姨,我们虽然素不相识,可我心里感到与您很亲近。社会多么需要你这样的人啊?您为人民做出了巨大的贡献,人民永远都爱戴您。我作为—名预备党员,要以您为榜样,努力工作”。退休工人石绍兰,给刘芳仪送来鲜花,她热泪盈眶地说;“要不是刘大夫为我作了手术,治好了病,我早就死了,刘大夫抢救了那么多的病人,自己却累垮了。这样的好大夫真叫人心疼啊!”《健康报》的三位记者来采访刘芳仪的先进事迹,想送给她一束鲜花,他们来到医院附近的王舍人庄花圃去买花。花圃的同志听说是买花送给刘芳仪,连忙采撷最美最大的秋菊和大丽菊,而且分文不收。济南市第一人民医院和第四人民医院的共青团员们到医院来看望她,并且带来了慰问信。信中说: “您虽身不在家乡,却给泉城新一代医务工作者树立了学习和追求的榜样,您虽身不在祖国却给祖国赢得了荣誉,您的伟大业绩激励着我们勇往直前,乘胜前进”。

十一月九日,刘芳仪同志口述了一封给山东省委副书记陆懋曾同志的信,信中说:“敬爱的陆书记,您好。我没有做出什么业绩,只不过干了一点应该干的事情,尽了医务工作者应尽的职责……领导多次问我有什么要求,我个人的要求半点没有,唯一想向领导提出的就是,我盼望能搞好医院的建设,解除千百万兄弟姐妹的痛苦,使他们早日恢复健康”。她戴上眼镜看了一遍,用颤抖的手签上了“刘芳仪”三个字。“落花不是无情物,化作春泥更护花”。刘芳仪同志在生命的最后时刻关心的不是自己,仍然是人民的卫生事业,仍然是千百万兄弟姐妹的健康。省市领导对刘芳仪同志的信极为重视,省委副书记陆懋曾同志,济南市委书记贺国强同志为此作了重要的批示,并责成有关部门安排落实,批准济南市第三人民医院的建设总体改造规划,病房大楼破土动工,一个现代化医院的矗立,使刘芳仪同志含笑于九泉之下。

1987年11月12日上午九时三十五分,优秀的共产党员,人民的好医生刘芳仪同志的心脏停止了跳动。听到这个噩耗,省、市领导、各部门和各界人民群众一千多人,来到医院与刘芳仪同志告别,国家卫生部、中国驻坦桑尼亚大使馆及援坦医疗队都发来了唁电,沉痛悼念刘芳仪同志。卫生部部长陈敏章、中共山东省委副书记陆懋曾、济南市委书记贺国强和省市其他领导及各机关团体等四十多个单位,分别送了花圈和参加了追悼大会。喜马拉雅山峰为它默哀肃立,坦噶尼喀湖水为它悲痛抽泣,一封封沉痛的唁电,一个个悼念的花圈,寄托着广大人民群众对她的深情的怀念。

刘芳仪同志虽然离开了我们。但她的先进事迹永远鼓舞着我们。她向人民奉献出全部的爱,这真挚深沉的爱,给了我们奋发向上的勇气和力量。她的崇高精神成了我们社会的财富。我们要以刘芳仪同志为榜样,学习她热爱党,热爱祖国,热爱人民,一心以党和人民的利为重,无私奉献的高贵品质,学习她艰苦奋斗,不畏艰难勇往直前,顽强拚搏,全心全意为人民服务的革命精神。学习她认真负责,严谨扎实,精益求精的工作作风。我们要继承刘芳仪同志遗志,坚定社会主义信念,发扬爱国主义与国际主义精神,以实际行动为社会主义的精神文明建设和物质文明建设做出应有的贡献。

白求恩精神永放光芒!优秀共产党员、人民的好医生、白求恩式的援外医疗队员刘芳仪同志,永远活在我们心中!