- 本文共9414字,//www.58yuanyou.com阅读需要23分钟-

“

摘要:

本文的研究属于维特根斯坦后期心理学哲学的范畴,将主要探讨其中“内在关系”这个概念的含义。全文的讨论将从维特根斯坦关于“面相观看”的评论开始,结合对一些外国学者相关研究的批判,进而澄清“内在关系”这一独特概念的含义,最终试图得出如下结论: 后期的维特根斯坦是从语法角度来谈论“内在关系”的;它严格来说并不是一种真正的“关系”,但可以为我们处理很多与心灵有关的哲学问题提供有益的视角。

维特根斯坦

“心理学哲学”(Psychological Philosophy)是维特根斯坦后期哲学的一个独特领域。他后期的代表作《哲学研究》在出版时被编为两个部分,第一部分包括了家族相似性、语言游戏、遵守规则、 私人语言论证等重要话题,而第二部分所谈论的诸话题则可以归属到“心理学哲学”的范畴。它们主要涉及与心灵相关的各个领域,是整个维特根斯坦哲学的重要组成部分。本文要谈论的“面相观看”(Aspect-seeing)就是其中的一个重要问题。《哲学研究》对“面相观看”概念给出了一个相对清晰的定义:“我观察一张面孔,然后我注意到它与另一张面孔的相似性。我看见,它并没有发生变化;但我能以不同的方式看它。我把这一经验称作‘注意到一个面相’。”简言之,在视觉对象本身没有发生改变但感知发生了改变时,人们就“看到”了一个面相。

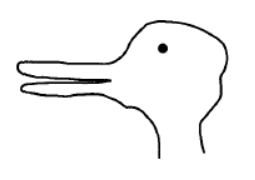

与心理学哲学的其他话题相比,维特根斯坦关于“面相观看”的讨论或许具有较高的知名度,这在很大程度上得益于他从心理学家雅斯特罗那里引用的“兔鸭头”这幅很有意思的图画。该图画既可以被看作一 只鸭子,也可以被看作一只兔子。显然,一个正常人在既能看到兔子又能看到鸭子这一点上不会有太多困难,此时“兔子”和“鸭子”都可以被称为该图画的“面相”。实际上,这种现象蕴含了比较复杂的哲学问题,例如:同样的材料(或曰感知对象)为什么会产生不同的感知?除了形状、颜色等基本的感觉因素外,还有什么因素在影响着人的感知活动?人们感知到的“面相”究竟是什么?这些问题并不容易回答。在维特根斯坦的文本中,他关于“面相”问题的否定性评论居多,而肯定性评论却十分有限。接下来我们就从他少有的明确的肯定性评论入手,剖析这种现象的本质。

—、感知与关系

“

人们在“面相观看”中感知到的究竟是什么?针对这个问题,维特根斯坦在下述评论中给出了明确的回答:“视觉印象中的颜色相应于对象的颜色(吸墨纸在我看来是玫瑰色的,而它就是玫瑰色的)——视觉印象中的形状相应于对象的形状(它在我看来是矩形的,而它就是矩形的)——但是我在面相的闪现中感知到的东西,不是对象的某种性质,而是该对//www.58yuanyou.com象和其他对象之间的一种内在关系。”

在上述评论中,维特根斯坦十分明确地提出用“关系”而非“性质”来刻画我们在“面相观 看”中所感知到的东西。在这里,所谓的“性质”应当指对象的颜色、形状等,“关系”则应当指不同东西之间的某种关联,它不能被还原为颜色等性质。而且,这种关联不是外在于、而是内在于这些对象的。从字面意思上看,“内在关系”无疑是一种关系,与“外在关系”相对应,而“关系”则是西方哲学中备受关注的话题,在维特根斯坦哲学中也屡次被讨论。从早期的《战时笔记》《逻辑哲学论》到后来的《哲学研究》《心理学哲学评论》,维特根斯坦都多次使用了“内在关系”和“外在 关系”这一对术语,其中“内在关系”概念在他的后期哲学尤其是心理学哲学中扮演了重要角色。如果厘清了“内在关系”的含义,我们也就可以大致弄清楚人们在“面相观看”感知到的究竟是什么了。

那么,什么是维特根斯坦所谓的“内在关系”呢?由于他并没有给出直截了当的答案,我们需要对这个问题作出自己的概括。

哈尔克(M. T. Hark)在《超越内与外》—书中梳理了这个问题。在他看来,这种“内在关系”其实有如下三个特征:首先,它是两个事项之间的关系,而不能是三个或更多事项之间的关系;其次,这种关系并不通过第三方作为中介;再次,它存在于一种实践中,而不是存在于心灵或某种抽象介质中——也就是说,它需要在人类的实践中体现出来,而不能通过一种自然科学的方式在神经系统中加以寻找,也不能用一种抽象的形而上学的方式来加以思考。这三个特征中最为重要的是后两个,它们使得维特根斯坦在这个问题上同其他很多哲学家区别开来。此外,哈尔克强调,我们从上述三点可以推导出如下结论:内在关系中的一方不能独立于另一方而被确定下来,否则它就不是两个事项间的关系,而不得不依赖于第三方的中介。换言之,在内在关系中,我们不需要引入作为中项的第三个事项来确定这种关系中的相关项。

上述说法或许有些过于抽象。我们可以用哈尔克对兔鸭头的分析为例,来进一步阐明这种关系的特征。哈尔克主张,在兔鸭头的案例中,所谓的“内在关系”可能存在于如下三种成对的事项之间:第一,图画的外形(在哈尔克的文本中被称为“星座”)和鸭子或兔子之间;第二,鸭子和兔子之间;第三,面相和鸭子或兔子之间。根据我们在上一段中推导出的结论,第一种可能性是错误的,因为该图画的外形(星座)可以在独立于兔子或鸭子概念的情况下被人临摹出来。第二种也不可能, 因为鸭子和兔子是相互排斥的,因而也是相互独立的,我们在知道其中一个事项出现的情况下就知道另一个事项不会出现。因此只有第三种选择才是讲得通的,即内在关系是指一个面相与一个对象之间的关系。在这种情形下,另一个对象被排除在感知之外,尽管从某种意义上说它仍然被包含在这幅图画之中。

《哲学研究》

笔者认为,哈尔克对“内在关系”三种特征的概括应当是准确的,符合维特根斯坦在文本中透露出来的意思;但在分析兔鸭头这个例子时,他的一些说法很成问题。他关于“内在关系”指面相与一个对象间关系的看法,并不完全符合上述所引的《哲学研究》文本,而问题的关键就在于如何准确理解第247节中的最后一句话。维特根斯坦相应的德文原文如下:“…aber was ich in Aufleuchten des Aspekts wahrnehme, ist nicht eine Eigenschaft des Objekts, es ist eine interne Relation zwischen ihm und andem Objekten.”在这个句子里,如果不注意的话,最后一个分句中的“ihm”的指代可能会引起不必要的误解。如果认为它指代的是之前的“Aspekt” 一词,那么哈尔克的论点就符合这段话的字面意思,因为最后一句话应被理解为“是面相和其他对象之间的一种内在关系”。但是,从语法上分析,“ihm”指的只能是前一个单词“Objekt”,而不可能是更前方的单词“Aspekt”;如果想指代 “Aspekt”这个词的话,应使用代词“diesem”。这样一来,最后一句话就应当按照本文所主张的那样被翻译为“是该对象和其他对象之间的一种内在关系”。

可见,内在关系在此指的并不是一个面相与一个对象间的关系,而是一个对象与其他诸多对象间的关系。结合单复数和语境来看,这里的“其他对象”应当指复数的鸭子或兔子。这样一来,此处的“内在关系”就应当指作为对象的那幅兔鸭头图画与诸多鸭子或诸多兔子之间的关系。显然,这种关系不是该图画自身的一种性质,而是不可被还原为颜色等性质的、 该图画与其他对象之间的关系。至于为什么称其为“内在的”,我们随后还会继续分析。

与笔者的看法相似,雅各布•马査在《维特根斯坦论内在与外在关系》—书中也对哈尔克的说法提出了类似的反驳。但与笔者相比,他对维特根斯坦“内在关系”概念的解读略有不同。在他看来,维特根斯坦所说的内在关系一定是存在于概念之间的,而不可能存在于对象之间。此外,他还提供了来自维特根斯坦手稿的论据来支持自己的观点。维特根斯坦的手稿中有不少段落是重复的,但具体表述往往各有不同。在上述所引第247节文本的另一处手稿出处中,相关部分的“对象”一词被划去了。这样一来,整个句子的核心意思就变成了“通过注意到一个面相,人们感知到一种内在关系”。笔者的观点并没有马査那么彻底。在笔者看来,尽管在多数情况下维特根斯坦的确是在谈论概念之间的内在关系,但谈论两个对象之间的内在关系并不是说不通的,这主要是由于他的后期哲学并没有强调用传统的视角来看待对象和概念之间的截然区分。我们是在语言中谈论对象和概念的,一个语词指称的究竟是对象还是概念,这需要结合语境来看,而这其中往往会有很多模棱两可的情景出现;因此,与其抽象地谈论对象 和概念,不如谈论指称它们的语词。笔者主张应当回避掉内在关系是存在于对象间还是概念间的争论,而采取如下更恰当的说法: 它是存在于两个“事项”(term)之间的,这些事项可以用语词来进行指代;至于这里的事项是指对象、概念还是语词本身或语词指代的事物,我们可以存而不论。

抛开笔者与马査观点的不同之处,我们可以看到,为了讨论的严谨,维特根斯坦并没有直接说“面相本身是一种内在关系”,而是说“对面相的感知是一种对内在关系的感知”。如果断言“面相本身就是一种内在关系”,那么似乎会与直觉相违背,因为我们很难把“面相”直接等同于某种“关系”。不过,说“对面相的感知是一种对内在关系的感知”就巧妙得多,因为此时被谈论的是对面相的感知,而非面相本身。“对面相的感知是一种对内在关系的感知”与“面相是一种内在关系”这两条表达式之间有实质性的差别——后者很难讲得通,前者则比较准确地传达了维特根斯坦的本意。

更具体地说,作为对象的那幅兔鸭头图画是一个事项,该事项与其他一些事项处于某种内在关系之中。在感知到兔鸭头的一种面相时,我们感知到的是兔鸭头图画这个事项(也可以说是对象)与兔子或鸭子(既可以说是对象,也可以说是概念)之间的一种内在关系。这种内在关系仿佛一个开关那样,当它指向“兔子”那一边时,兔鸭头与兔子之间的内在关系就被感知到了,即观察者感知到了一个兔子面相;在指向“鸭子”那一边时,被感知到的则是鸭子的面相。在笔者看来,这种解释既不违背哈尔克对内在关系核心特征的概括以及马查所引用的其他文本,也更为符合第247节全文 的字面意思。至此,我们已经可以得出如下初步的结论:在“面相观看”中人们感知到了一种“内在关系”,该关系存在于图画和一些对象之间,而非概念和概念之间。无论这种“内在关系”存在于语词、对象还是概念之间,它都不能简单地被还原为视觉性质。

除了“关系”与“性质”之间的区别之外,“外在”与“内在”之间的区别也在“面相观看”中扮演了重要的角色。我们通过上述讨论找到了“性质”与“关系”之间的界线;而“内在”与“外在”之间的界线何在,还有待于进一步的探究,这就是接下来一节的任务。

二、“内在关系”与语法

结合维特根斯坦各个时期的文本来看,“内在关系”一词的含义是有着较大变化的。在早期的《逻辑哲学论》中它也占据了重要地位,但基本上相当于“固有性质”(intrinsic property)的意思。本文关注的只是他后期哲学中的“内在关系”概念,但即便如此,它的含义也是比较丰富的。比如,在“遵守规则”问题上维特根斯坦提出,规则及其遵守之间的关系就是一种“内在关系”。这种“内在关系”似乎与我们所讨论的在“面相观看”中被把握到的“内在关系”有所不同。在前一种语境中,相关的两个事项是规则和遵守,前者往往表现为一条命令,后者则是一种实践行动;在后一种语境中,相关的两个事项则是对象(兔鸭头图画和兔子/鸭子)。可见,维特根斯坦使用这个概念的语 境是比较复杂的,因此,我们必小心谨慎地对内在关系概念作出界定,并尽可能在各种不同的表述中 把握住他在使用这个词时想要表达的最核心的意思。

让我们从“面相观看”问题入手。在这种现象中,内在关系的存在其实并不排斥外在关系(比如因果关系)的存在。例如,我们完全可以设想在观察者的神经系统内存在某些由图画产生的因果作用,这些因果作用在对兔鸭头的感知中扮演了本质性的角色。如下思想实验可以帮助大家理解这一点。

根据维特根斯坦的看法,一个人对“兔子”和“鸭子”概念的掌握,应当是他感知到相应面相的前提条件;那么,我们能否通过某种手段,让他在没有学习过相关概念的情况下,“看见”兔子头或鸭子头呢?例如,可能存在这样一种方法:对一个从未见过兔子或学习过兔子概念的人,通过神经科学手段对他大脑的某一特定区域给予某种刺激,然后他就可以惊呼“一只兔子头”;或者我们给他吃下一颗药丸,然后他惊呼一声“兔子”。

这种实验看起来并非遥不可及,但在后期维特根斯坦看来,它恰恰体现了一种深层次的混淆。在上述实验中,我们假定了这样的前提:人类的感知及表达是一种以因果机制为基础的生理过程,它最终可以还原为一系列在因果机制中相互关联的生理活动,比如神经系统中的各种活动或反应。据此推论,人类的学习过程实际上也是这样一种以因果机制为基础的过程。人类的神经系统在因果作用下发生了某些改变,这时,人们就“学会”了某件事情或“理解”了某个概念。如果这样的说法成立,那么人类的学习和感知就可以被还原为一系列因果过程。但是,从维特根斯坦后期哲学的视角来看,这样的假定违背了我们日常的学习和感知的概念。在感知的领域内,对概念的掌握所起的作用是不能被完全还原为神经因果过程的。尽管对兔子的感知可能离不开神经系统中的因果联系,但兔子这个概念与相应的感知结果之间具有某种不可以被还原的语法上的关系,这就是所谓的“内在关系”。

为了更好地理解这一点,我们可以再看看维特根斯坦提供的另外两个案例。

第一个例子是关于面部状态的。在维特根斯坦看来,就不同的面部状态而言,有的情况属于外在关系的范畴,有的则属于内在关系。例如,“热”和“红脸颊”的关系是外在的,因为人们需要依据相应的经验来推断出如下事情:“红脸颊”表明这个人很“热”。而一张沮丧的脸和沮丧的感觉之间的关系则是内在的,因为“沮丧”这个词的意义已经包含了我们在一张沮丧的脸中可以领会到的东西。一个知道“沮丧”为何意的人不会认不出一张沮丧的脸,但一个知道“热”和“红脸颊”为何意的正常人则不一定将这两个事项联系在一起,因为在语法上它们并没有被联系起来。

第二个例子是关于“欲望”及其对象的。在《哲学研究•第一部分》,维特根斯坦评论道:“说 ‘我很想要一个苹果’并非意味着:我相信,一个苹果将会终止我的未得到满足的感受。后一个命题绝不是愿望的表露,而是未得到满足的表露。”欲望及其满足之间的关系应当是内在的,否则就会出现维特根斯坦假设的那种荒诞情形:如果我想吃苹果,而一个人在我的胃上打孔,然后将我的“食欲”取了出来,那么这个打孔器就是我最初想要的东西。这表明,我们不可能独立于欲望的对象之外来确定这个欲望是什么,它们在语法上被关联起来了。即使这个欲望可以通过一些其他手段被消除,这充其量也只是另一种满足,这些手段不能由此就被当作该欲望的对象。

可见,很多事项之间的关系其实是在语法中被建立起来的,而我们在其他领域内(比如因果关系的领域)找不到它们被内在地联系在一起的根据。与维特根斯坦主张的内在关系方案不同,有些哲学家是依据外在关系来解释与心灵相关的一些问题的。在这种解释框架下,人们往往会陷入引入中间项所带来的一系列困难。在处理关系问题时,中间项的引入可能会导致无穷后退,因为我们又必须引入其他的中间项来说明这个中间项和之前相关项之间的关系。可以说,很多相关的怀疑论立场实际上都是从外在关系角度看待人的内部状态与外部行为之间关系的结果。如果把它们之间的关系看作是内在的,那么人类的“内”与“外”就会被语法密切地关联在一起,此时,很多怀疑论问题都不再讲得通了。例如,我们不可能独立于“呻吟”来理解“疼痛”的含义,或者说一个人不可能理解了 “呻吟”却没有理解“疼痛”;反之亦然。在兔鸭头的例子里,一种对面相的感知不可能独立于观察者的语言能力。一个人对“鸭子”或“兔子”概念的掌握,内在地决定了他能否感知到兔鸭头的面相。这样一来,此前所说的那种实验也就失去了自己的立足之地。

但值得注意的是,由于内在关系的两个相关项不能独立于对方而被确定,人们一般在日常语言中不会经常使用表达内在关系的命题。实际上,那些表达内在关系的命题恰恰是我们进行其他言说的基础,这一点可以延伸到语言内部诸多概念之间的相互关系上。然而,在对儿童进行教学的时候,我们必须向儿童说明,“呻吟”“疼痛”分别是什么意思。这是如何做到的呢?这就把我们的目光引向内在关系的建立问题。

必须说明的是,内在关系本身的存在与其建立过程是两回事,它的建立是我们一系列活动和体验的前提条件,而非这些活动和体验本身。儿童学习语言过程其实就是学习和掌握各种内在关系的过程。在教学的过程中,成年人会借助各种手势、表情、实例、事物和表达式,来告诉儿童一个语词的意义究竟是什么。孩子们必须遵照大人们给出的指示来进行行动,以理解一个词的含义。这个过程就是学习和理解一条规则的过程,而对相关表达式的使用则是一种遵守规则的过程。维特根斯坦在关于遵守规则的评论中指出,在人们进行某种遵守规则的活动时是被“强迫”遵守规则的,但这种“强迫”既不能由某种“内在的声音”来引导,也不能被归于某种因果性。如本文之前提到的那样,从根本上讲,这种规则与遵守之间的关系是一种语法关系。它被构建起来的前提是人们能够达成某种认知和行动上的一致,而这种一致只能在共同体中达成、在实践中达成。正因为如此,内在关系的建立与在共同体中对语言的使用(实践)是不可分离的。

据此我们可以进一步推论说,把内在关系狭隘地理解为一种联系两个事项的纽带,也是不准确的。由于我们的语言是一个巨大的网络,所有的概念都处于与其他事项的复杂关联中,所以维特根斯坦所说的内在关系实际上就是我们概念体系的“粘合剂”。它使得我们的语言成为一个结构紧致的体系,我们不可能脱离这个体系来认识世界或进行思考,甚至不可能脱离它来进行合理的活动。人类学习语言的过程,在某种意义上就是学习各种内在关系的过程。尽管对儿童来说这是“强迫”的,但对人类共同体而言,这是一种对世界本质的“创造”。概言之,人类的语言对我们对世界的认知有构成性的作用。可以说,一个断言两个事项间存在内在关系的句子,不是在描述这两个事项,而是在构造概念。依据维特根斯坦的看法,甚至还可以说,对数学这样特殊的领域而言情况也同样如此。在数学中,数学证明建立起概念间的内在关系,并帮助我们确定概念的同一性,这是它与科学不同的地方。也正是由于这一点,数学证明也是在“创造”本质,它通过确证内在关系而扩展了数字的语法。所以,数学家也是在进行创造,而并不只是在作出发现。

三、不是“关系”的“内在关系”

在我们大致弄清楚了什么是维特根斯坦所说的内在关系之后,就会发现这样一件奇怪的事情:与关于关系问题的传统讨论相比,维特根斯坦所说的这种“内在关系”恐怕很难说是一种真正的“关系”。相比之下,维特根斯坦所谓的外在关系倒更像是传统所说的关系,不过这个概念在他的文本中出现的次数比较少,显然不是关注的重点。的确,维特根斯坦对“内在关系”的使用方式不适合传统关于性质与关系的讨论框架。在哲学史上,罗素与布拉德雷就“关系”究竟为何的问题进行了十分激烈的争论。在这一点上,罗素认为,布拉德雷、莱布尼茨等哲学家持有的观点可被称作“内在关系说”。概言之,“内在关系说”主张关系是以相关项的性质为基础的。例如,A在B的左侧,这是A与B之间的一种空间位置关系,但它可以还原为A或B在空间上的性质(比如“ A之在B的左侧”这种性质)。而在罗素看来,真正的关系不能被简单地还原为关于其中相关项的事实,而是“外在于”这些事实的。这样一来,罗素就在真正的关系与性质之间划定了一条界线,他的主张也被称为“外在关系”说。不过,布拉德雷的观点其实并没有罗素概括的那么简单,他并没有一味地主张所有关系都是“内在的”。实际上,布拉德雷作出了“实在”与“现象”的区分,真正的实在对人类来说是无法完全把握的,而关系仅仅属于现象的范畴。因此,大部分关系都是部分内在、部分外在的,不能简单地用一个标签来加以刻画;实在的范畴内其实并没有“关系”存在,罗素所说的内在关系忽视了实在与现象的差别。布拉德雷这些略显奇怪的主张并没原由网有得到罗素的准确理解,他们两人的争论也在很大程度上陷入了自说自话的窘境。

罗素

我们之所以在此引入这段哲学史公案,并不是为了评判争论双方孰对孰错,而是为了阐明维特根斯坦是从哪里得到“内在关系”这个术语的,以及他对这个概念的使用究竟有何独到之处。在他早期的著作《逻辑哲学论》里曾提到,自己说明了为什么一些哲学家会把内在关系误当作真正的关系,即外在关系。这段早期的文本提供给我们两点重要信息,一是那时的维特根斯坦明确主张www.58yuanyou.com外在关系才是真正的“关系”;二是这里所提的哲学家应当就是指参与争论的罗素和布拉德雷。不过,尽管使用了同样的术语,维特根斯坦的“内在关系”与罗素所批评的“内在关系”却十分不同,倒是与布拉德雷的奇特概念有些相似之处,毕竟,维特根斯坦的“内在关系”几乎就不是一种真正的“关系”。不过,他也显然并不认同布拉德雷的全部主张,而是认为争论双方都没能把内在和外在关系真正区分清楚。

相比于“内在关系”这个概念的来源,更值得我们关注的一点是,它竟然在《逻辑哲学论》时期就已经在维特根斯坦哲学中占据了重要地位。一般认为,维特根斯坦在自己的前后期分别提出了两种迥异的哲学,前期哲学主要影响了逻辑经验主义,后期哲学则主要影响了日常语言学派,而这两个学派的框架是非常不同的。但奇怪的是,维特根斯坦在不同时期的手稿中都对“内在关系”概念给予了充分的重视,仿佛这个概念可以适合于完全不同的哲学体系。之前提到的马查等学者主张,维特根斯坦对这个概念的使用是前后一致的,都是指一种概念上的关系,是存在于概念之间的。笔者并不希望坚持这样一种比较彻底的观点,而是主张这个概念具有一定的模糊性,即并不仅仅存在于概念之间,这样才能符合他的所有文本。他之所以选择使用同一个概念,肯定是因为自己前后期哲学拥有某种共性,但我们不能因此就忽视了他后期哲学的独特特征,即从语法的角度来看待哲学问题。

如果说前期对内在关系的讨论还是在继承罗素与布拉德雷之争的话,那么他后期所谓的内在关系可以说就是一种语法关系,是在语言中被构建起来的,这完全突破了罗素与布拉德雷之争的框架。从语法的角度来看待关系,这不仅是后期维特根斯坦内在关系说的特征,也是他心理学哲学的重要特征。无论罗素、布拉德雷还是前期维特根斯坦,都没有真正从这个角度看待过关系问题,也自然不会从这个角度看待诸多的心理现象。把人的“内”与“外”看作是彼此相外在的,这是很多与心理现象相关的哲学困惑产生的根源。而从语法的角度看,对概念的学习和掌握实际上为我们理解一种心理现象提供了必要的前提,建立起了一种先于实际使用和理智分析的关系,把我们以为存在着的心理现 象的“内”“外”两个方面“粘合”成同一个事项。就语言的范围内而言,这个事项就是语www.58yuanyou.com词(主要是概念),而我们并不能独立于这个语词之外来确定那个心理现象究竟是什么,甚至不能真正把它分割成“内”“外”两面,所以这里的“内”与“外”都是要加引号的,它们只是一种哲学思辨或理智分析的产物,不是真正可以割裂开的。也正因为如此,学习的过程可以说就是人们掌握各种内在关系的过程。这种把人的“内”与“外”看作是相互内在的视角,是后期维特根斯坦相对于前期而言发生的一种重大改变,也为我们化解一些心灵哲学问题、理解诸多心理现象提供了新的路径。

来源:

《哲学研究》,2017年第2期,第79-85页。

E/N/D

责任编辑 | 章苧方

荐稿邮箱 | lize_philosophy@126.com

欢迎读者荐稿!