为什么要写作?这个问题对于文学家们来说是一个永恒的话题,不同时代的文学家们都做过精彩的论述。

被誉为作家中的考古学家——阿根廷的博尔赫斯说:

我写作,不是为了名声,也不是为了特定的读者,我写作是为了光阴流逝使我心安。

土耳其作家帕慕克说:

作家的秘密不是灵感——因为谁也说不清灵感从哪里来,作家的秘密是固执,是耐心。

英国剧作家格林厄姆格林说:

写作是由不得我的事。好比我长了一个疖子,不等疖子熟,就非得把脓挤出来不可。

美国作家迈克尔赫尔说:

我从事写作不是为了表现自己,出风头,而是觉得语言很重要。文字可以概括整个世界。事实上人们正用语言来建设一个理想的世界。天常和语言相连,地狱就是它的糟粕。当我在童年时代,为了掌握自己的命运,成为一个强有力的人,我就渴望写作,渴望能成为一个海明威式的作家。

捷克作家,《生命中不能承受之轻》作者米兰昆德拉说:

这能道仅仅是荒唐无稽的幻想?可我认为,写作就是写那些无人敢写之事,讲那些无人敢言之语,这,就意味着要反一般人之常态。写作,带给人的是那种反一切之常规,从中得到的唯一的欢乐与幸福的感受——向敌手挑战并激怒他们的朋友。再者,一旦人们写完一部书,往往都想轻松一下,诚然这是常人之情。然而,一个喜好向其周围的一切发出挑战的人,怎么能够得到欢乐呢?问题在于,许许多多本来无法解决的矛盾最终都落于写作者的怀抱,这便是我们的职业。怎么,矛盾无法解决?不,有的。只有一个解决办法。那就是,随着时间的推移,人难得糊涂。

白俄罗斯女作家,2015年诺贝尔文学奖获得阿列克谢耶维奇说:

我不是为了获得诺贝尔奖而写作,我写作是因为我想知道我们是谁,我们的生活为什么是这个样子?为什么生活常常是丑陋的,而不是尽可能的好? 我们一定要和人们谈论他们心中承载的是什么,这让我们更加接近真相。

台湾作家,现香港中文大学讲座教授白先勇说:

我写作,是因为我愿把内心深处无声的痛苦用文字表达出来。

中国作家王小波在《时代三部曲》总序中谈到我为什么写作时这样说:

如果硬要我用一句话直截了当地回答这个问题,那就是:我相信我自己有文学才能,我应该做这件事。但是这句话正如一个嫌疑犯说自己没杀人一样不可信。所以信不信由你罢 。

史铁生是我极其敬佩的作家,他说:

我的写作说到底是为谋生。但分出几个层面,先为衣食住行,然后不够了,看见价值和虚荣,然后又不够了,却看见荒唐。荒唐就够了么?所以被送上这不见终点的路。

在《宿命的写作》中,史铁生直截了当地说:

写作就像自语,就像冥思,梦想,祈祷,忏悔——是人的现实之外的一份自由和期盼,是面对根本性苦难的必要练习。

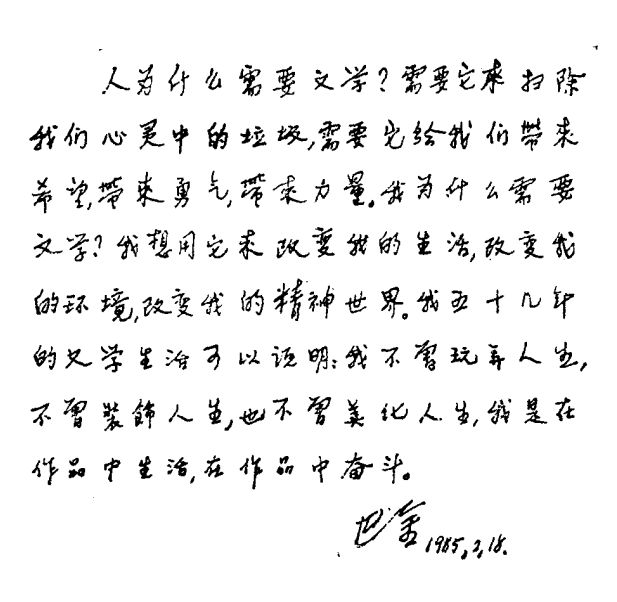

而我最喜欢的,则是巴金的这句话:

我写作不是我有才华,而是我有感情。

以下三位作家专门论述为什么写作,你最喜欢谁的?

01

为什么写作

文丨让-保罗萨特〔法〕

译丨施康强

各有各的理由:对于这个人来说,艺术是一种逃避;对于那个人来说,是一种征服手段。但是人们可以以隐居、发疯、死亡作为逃避方式;人们可以用武器征服。为什么偏偏要写作,要通过写作来达到逃避和征服的目的呢?这是因为在作者的各种意图背后还隐藏着一个更深的、更直接的、为大家共有的抉择。我们将试图弄清这个抉择,而且我们将看到,是不是正因为作家们选择了写作,所以我们就有理由要求他们介入。

我们的每一种感觉都伴随着意识活动,即意识到人的实在是“起揭示作用的”,就是说由于人的实在,才“有”(万物的)存有,或者说人是万物借以显示自己的手段;由于我们存在于世界之上,于是便产生了繁复的关系,是我们使这一棵树与这一角天空发生关联的;多亏我们,这颗灭寂了几千年的星,这一弯新月和这条阴沉的河流才得以在一个统一的风景中显示出来;是我们的汽车和我们的飞机的速度把地球的庞大体积组织起来;我们每有所举动,世界便被揭示出一种新的面貌。不过,即使说我们知道我们是存在的侦查者,我们也知道我们并非存在的生产者。这个风景,如果我们弃之不顾,它就失去见证者,停滞在永恒的默默无闻的状态之中。至少它将停滞在那里;没有那么疯狂的人会相信它将要消失。将要消失的是我们自己,而大地将停留在麻痹状态中直到有另一个意识来唤醒它。因此,我们一面在内心深处确信自己“起揭示作用”,另一面又确信自己对于被揭示的东西而言不是本质性的。

艺术创作的主要动机之一当然在于我们需要感到自己对于世界而言是本质性的。我揭示了田野或海洋的这一面貌,或者这一脸部表情,如果我把它们固定在画布上或文字里,把它们之间的关系变得紧凑,在原先没有秩序的地方引进秩序,并把精神的统一性强加给事物的多样性,于是我就意识到自己创造了它们,就是说我感到自己对于我的创造物而言是本质性的。但是这么一来我们就把握不住被创造的对象:我们不可能同时既揭示又生产。对于创造活动而言,创造物就沦于非本质地位了。首先,即便被创造的对象在别人看来已经定型了,对于我们自己它却总是处于未定状态:我们任何时候都可以改变这条线,这块颜色,这个词;因此它永远不能强使我们接受它。有个学画的问他的老师:“我什么时候才能认为我的画已经完工了?”老师回答说:“什么时候你可以用惊讶的目光看你自己的画,并且对自己说:‘难道这是我画出来的?’这个时候才算完工。”

这等于说:永无完工之日。因为这样就等于用另一个人的眼睛来看自己的作品,等于揭示自己创造的东西。但是,不言而喻,我们越多意识到自己的生产性活动,我们就越少意识到被生产出来的物体。当我们生产一件陶器或者一座房架的时候,我们遵循传统的标准并且使用其用途早已规范化的工具,这个时候,是海德格尔有名的“人家”通过我们的手在工作。在这种场合,我们可以对(劳动的)结果相当淡漠,以致它在我们眼里能保存它的客观性。但是,如果我们自己决定生产规则、衡量尺度和标准,如果我们的创造冲动来自我们内心最深处,那么我们在我们自己的作品中所能找到的永远只是我们自己,是我们自己发明了我们据以判断作品的规则;我们在作品里认出来的是我们自己的历史、我们的爱情和我们的欢乐;即使我们只是看着我们的作品,再也不去碰它,我们也永远不能从它那里收到这份欢乐和这个爱情:是我们自己把欢乐和爱情放在作品里面的;我们在画布上或者在纸上取得的效果对我们来说永远不会是客观的;我们太了解(取得它们的)方式了,而它们不过是这些方式产生的效果而已。这些方式始终是一种主观想出来的东西:它们便是我们自己,是我们的灵感,甚至当我们试图去感觉我们的作品的时候,我们仍在创造它,我们仍在心里重温产生这个作品的各项操作,而作品的每一方面对我们来说都好像是一个结果。因此,在感觉过程中,对象居于本质性地位而主体是非本质性的;主体在创造中寻求并且得到本质性,不过这一来对象却变成非本质的了。

因此,作家为诉诸读者的自由而写作,他只有得到这个自由才能使他的作品存在。但是他不能局限于此,他还要求读者们把他给予他们的信任再归还给他,要求他们承认他的创造自由,要求他们通过一项对称的、方向相反的召唤来吁请他的自由。这里确实出现了阅读过程中的另一个辩证矛盾.我们越是感到我们自己的自由,我们就越承认别人的自由.别人要求于我们的越多,我们要求于他们的就越多。

奴役果然来到了;他作为人对之满怀喜悦,但是作为作家他忍受不了。正是这个时候,另一些人——幸亏他们是大多数——才懂得写作的自由包含着公民的自由,人们不能为奴隶写作。散文艺术与民主制度休戚相关,只有在民主制度下散文才保有一个意义。当一方受到威胁的时候,另一方也不能幸免。用笔杆了来保卫它们还不够,有朝一日笔杆子被迫搁置,那个时候作家就有必要拿起武器。因此,不管你是以什么方式来到文学界的,不管你曾经宣扬过什么观点,文学把你投入战斗;写作,这是某种要求自由的方式;一旦你开始写作,//www.58yuanyou.com不管你愿意不愿意,你已经介入了。

介入什么?人们会问。保卫自由,这么说未免太匆促。作家是否守卫理想价值,如班达的圣职人员在叛变以前所做的那样,或者需要在政治和社会斗争中明确表态,从而保护具体的、日常生活中的自由?这个问题与另一个问题相连。后者表面上很简单,但是人们却从未对自己提出过:“人们为谁写作?”

让-保罗萨特(法语:Jean-Paul Sartre,1905年6月21日-1980年4月15日)

著名法国哲学家、作家、剧作家、小说家、政治活动家,存在主义哲学大师及二战后存在主义思潮的领军人物,被誉为二十世纪最重要的哲学家之一。其代表作《存在与虚无》是存在主义的巅峰作品。1964年,让-保罗萨特凭著《呕吐》(La Nause)一书而获得诺贝尔文学奖,但是他主动回绝该奖项,成为第一位拒绝领奖的诺贝尔奖得主。

02

我为什么要写作

文丨乔治奥威尔〔英〕

译丨董乐山

从很小的时候开始,也许是五六岁的时候,我就知道了我在长大以后要当一个作家。在大约十七岁到二十四岁之间,我曾经想放弃这个念头,但是我心里很明白,我这么做是违背我的天性的,或迟或早,我会安下心来写作的。

我是三个孩子里中间的一个,两头的年龄差距都是五岁,我在八岁之前很少见到我父亲。为了这个原因和其他原因,我的性格有些孤僻,我很快就养成了一些不讨人喜欢的习惯举止,这使我在整个学生时代不受人欢迎。我有孤僻孩子的那种编织故事和同想象中的人物对话的习惯,我想从一开始起我的文学抱负就同无人理睬和不受重视的感觉交杂在一起。我知道我有话语的才能和面对不愉快事实的毅力,我觉得这为我创造了一种隐蔽的个人天地,我在日常生活中遭到的失败可以在这里得到补偿。不过,我在整个童年和少年时代所写的全部认真的——也就是说真正当作一回事的——作品,加起来不会超过五六页。我在四岁,也许是五岁,写了第一首诗,我母亲把它记了下来。我已经什么都记不得了,除了它说的是关于一只老虎,那只老虎有“椅子一般的牙齿”——这句子造得还够格,不过我想这首诗是抄袭布莱克的《老虎,老虎》的。我十一岁的时候,爆发了一九一四至一九一八年的战争,我写了一首爱国诗,发表在当地报纸上,两年后又有一首悼念基钦纳逝世的诗,也登在当地报纸上。我长大了一些以后,我不时写些蹩脚的而且常常是没有写完的乔治时代风格的“自然诗”。我也曾两次尝试写短篇小说,都以失败告终,不堪一提。这就是我在那些年代里实际上用笔写下来的全部认真的作品。

但是,在这期间,从某种意义上来说,我确也从事了文学活动。首先是那些我不花什么力气就能很快地写出来的但是并不能为我自己带来很大乐趣的应付差事的东西。除了学校功课以外,我还写些应景诗,那是一种半开玩笑的打油诗,我能够按今天来看是惊人的速度写出来——十四岁的时候,我曾只花了大约一个星期的时间,模仿阿里斯托芬写了一部押韵的完整诗剧——我还参加了校刊的编辑,有铅印的,也有手稿。这些校刊都是些你无法想象的可笑到可怜程度的东西。我当时为它们所花的力气要比我今天为最无价值的新闻写作所花的力气少得多了。但是与此同时,在大约十五年以上的时间里,我还在进行一种完全不同的写作练习:那便是编造一个关于我自己的连续“故事”,一种只存在于心中的日记。我相信这是许多儿童和少年都有的一种共同习惯。我在很小的时候就常常想象我是侠盗罗宾汉或什么的,把自己想象为令人刺激的冒险故事中的英雄,但是很快我的“故事”就不再是这种露骨的自我陶醉性质了,而越来越成为对我自己在做的事情和看到的东西的单纯的描述。有时我的脑际会连续几分钟出现这样的话:“他推开门进了房间。一道淡黄色的阳光透过细布窗帘斜照到桌上,上面有一匣半打开的火柴放在墨水缸旁。他右手插在口袋里,向窗前走去。下面的街上有一只黄棕色的猫在追逐一片枯叶,”等等,等等。这个习惯一直继续到我二十五岁的时候,贯穿了我还没有从事文学活动的年代。虽原由网然我得花力气寻觅,而且的确花了力气寻觅适当词语,我似乎是在一种外力的驱使下,几乎不由自主地在作这种描述景物的练习。可以想象,这个“故事”一定反映了我在不同的年龄所崇拜的不同作家的风格,不过就我记忆所及,它始终保持了在描述上一丝不苟的特点。

我大约十六岁的时候突然发现了单纯词语本身所带来的乐趣,也就是词语的声音和联想。《失乐园》中这两行,

这样他艰辛而又吃力地

向前:他艰辛而又吃力,

今天在我看来已不是特别精彩了,但是当时却使我全身颤栗;用“hee”来拼“he”(他)也增加了快感。至于描述景物的必要性,我早已全部明白了。因此,如果说我在那个时候要写书的话,我要写的是什么样的书就可想而知了。我要写的是大部头的结局悲惨的自然主义小说,里面尽是细枝末节的详尽描写和明显比喻,而且还尽是成段成段的华丽词藻,所用的字眼一半是为了取其声音的效果而用的。事实上,我的第一部完整的小说《缅甸岁月》就是一部这种小说,那是我在三十岁的时候写的,不过在这以前很久就已构思了。

我之所以提供这些背景材料是因为我认为不了解一个作家的早期发展的一些情况是无法估量他的动机的。他的题材由他所生活的时代所决定——至少在我们自己生活的这些动荡不安的革命性的年代里是如此——但是在他开始写作之前,他就已经形成了一种感情态度,这是他以后永远也无法摆脱的。毫无疑问,提高自己的气质和避免在还没有成熟的阶段就动起手来,或者陷于一种反常的心态,是他之责任;但是如果他完全摆脱早年的影响,他就会扼杀写作的冲动。除了需要谋一生计以外,我想从事写作,至少从事散文写作,有四大动机。在每一作家身上,它们都有不同程度的存在,而在任何一个作家身上,所占比例随着时间的变化而有不同,要看他所生活的环境气氛而定。这四大动机是:

一、纯粹的自我中心。希望显得聪明,为大家谈论,死后留名,向那些在你童年的时候冷落你的大人出口气,等等,等等。硬说这不是动机,而且不是一个强烈的动机,完全是自欺欺人。作家同科学家、艺术家、政治家、律师、军人、成功的商家——总而言之,人类的全部上层精华——都有这种特性。而广大的人类大众却不是这么强烈的自私。他们在大约三十岁以后就放弃了个人抱负——说真的,在许多情况下,他们几乎根本放弃了自己是个个人的意识——主要是为别人而活着,或者干脆就是被单调无味的生活重轭压得透不过气来。但是也有少数有才华有个性的人决心要过自己的生活到底,作家就属于这一阶层。我应该说,严肃的作家整体来说比新闻记者更加有虚荣心和以自我为中心,尽管不如新闻记者那样看重金钱。

二、审美方面的热情。欣赏外部世界的美,或者,在另一方面,欣赏词语和它们正确组合的美。享受一个声音的冲击力或者它对另一个声音的冲击力,享受一篇好文章的铿锵有力或者一个好故事的节奏明确。希望分享一种你觉得是有价值的和不应该错过的经验。在不少作家身上,审美动机是很微弱的,但是即使是一个写时论的或者编教科书的作家都有一些爱用的词句,对他有非功利的吸引力;或者他可能特别喜欢某一种印刷字体、页边的宽窄,等等。任何书,凡是超过火车时刻表水平以上的,都不能完全摆脱审美的考虑。

三、历史方面的冲动。希望看到事物的如实面貌,找出真正的事实把它们存起来供后代使用。

四、政治方面的目的——这里所用“政治”一词是指它的最大程度的泛义而言。希望把世界推往一定的方向,改变别人对他们要努力争取的到底是哪一种社会的想法。再说一遍,没有一本书是能够真正做到脱离政治倾向的。有人认为艺术应该脱离政治,这种意见本身就是一种政治态度。

不难看到,这些不同的冲动必然会互相排斥,而且在不同的人身上和在不同的时候有所不同。从本性来说——所谓你的“本性”是指你在刚成年的时候所达到的状态——我是一个头三种动机压倒第四种动机的人。在和平的年代,我可能会写一些讲究词藻的或者仅仅是描述性的书,而且很可能对我自己的政治倾向几乎毫无意识。但是实际情况是,我却为形势所迫,成了一种写时论的作家。我先在一种并不适合我的职业中度过了五年(缅甸的印度帝国警察部队),后来又经受了贫困和失败的滋味。这增强了我对权威的天生憎恨,使我第一次充分认识到劳动阶级的存在,而且在缅甸的工作使我对帝国主义的本性有了一些了解;但是这些经验还不足以使我具有明确的政治方向。接着来了希特勒、西班牙内战,等等。到了一九三五年底,我仍没有作出最后的决定。我记得在那个时候写的一首小诗,表达了我的进退维谷的困境。

西班牙内战和一九三六至一九三七年之间的其他事件决定了天平的倾斜,从此我知道了自己站在哪里。我在一九三六年以后写的每一篇严肃的作品都是直接或间接地反对极权主义和拥护民主社会主义的,当然是根据我所理解的民主社会主义。在我们那个年代里,认为你能够避免写这种题材,在我看来几乎是胡说八道。大家都在用某种方式为掩蔽写这种题材。这简单地就是一个你站在哪一边和采取什么方针的问题。你对自己的政治倾向越是有明确意识,你就越有可能在政治上采取行动而不牺牲自己的审美和思想上的独立完整。

我在过去十年之中一直想要做的事情就是使政治写作成为一种艺术。我的出发点总是由于我有一种倾向性,一种对社会不公的强烈意识。我坐下来写一本书的时候,我并没有对自己说,“我要生产一部艺术作品。”我所以写一本书,是因为我有一个谎言要揭露,我有一个事实要引起大家的注意,我最先关心的事就是要有一个让大家来听我说话的机会。但是,如果这不能同时也成为一次审美的活动,我是不会写一本书的,甚至不会写一篇杂志长文。凡是稍微留心看一看我的作品的人都会发现,即使这是直接的宣传,它也包含了一个职业政治家会认为无关本题的许多内容。我不能够,也不愿意完全放弃我在童年时代所形成的世界观。只要我还健康地活着,我就会继续对散文这一文体抱有强烈的感情,热爱地球表面上的一切事物,对具体的东西和各种知识感到兴趣,尽管这些知识是片段的或者无用的。要压抑这一方面的自我,我是做不到的。我该做的是把我天性的爱憎同这个时代对我们所要求的基本上是共同的而不是个人的活动调和起来。

这样做可不容易。这就引起了结构和语言问题,而且这还以一种新的方式提出了真实性的问题。我这里只举一个由此而引起的那种比较明显的困难的例子。我写的那部关于西班牙内战的书《向加泰隆尼亚致敬》当然是一部毫不掩饰的政治作品,但是基本上我是用一种相当超然的态度和对形式的尊重来写的。我在这本书里的确作了很大努力,要把全部真相说出来而又不违背我的文学本能。但是除了其他内容以外,这本书里有很长的一章,尽是引自报纸上的话和诸如此类的东西,为那些被指责与佛朗哥合谋的托派分子辩护。显然这样的一章会糟蹋全书,因为过了一两年后普通读者会对它失去兴趣。一位我所尊敬的批评家教训了我一顿。“你为什么把这种材料放在里面?”他说,“本来是一本好书,你却把它变成了新闻报道。”他说得不错,但我只能这样做。因为我正好知道英国只有很少的人才被允许知道的事情:清白无辜的人遭到了诬告。如果不是由于我感到愤怒,我是永远不会写那本书的。

这个问题以某种方式又出现了。语言问题比较细腻,讨论起来要花太多的时间。我这里只想说,在后原由网来的几年中,我努力写得不那么渲染而更严谨些。不管怎么样,我发现等到你完善了任何一种写作风格的时候,你总是又超越了这种风格。《动物农场》是我在充分意识到自己在做什么的情况下努力把政治目的和艺术目的融为一体的第一本书。我已有七年不写小说了,不过我希望很快就再写一部小说。它肯定会失败,每一本书都是一次失败,但是我相当清楚地知道,我要写的是一本什么样的书。

回顾刚才写的几页,我发现自己好像在表示我的写作活动完全出于公益精神的驱使。我不希望让这成为最后的印象。所有的作家都是虚荣、自私、懒惰的,在他们的动机的深处,埋藏着的是一个谜。写一本书是一桩消耗精力的苦差事,就像生一场痛苦的大病一样。你如果不是由于那个无法抗拒或者无法明白的恶魔的驱使,你是绝不会从事这样的事的。你只知道这个恶魔就是那个令婴儿哭闹要人注意的同一本能。然而,同样确实的是,除非你不断努力把自己的个性磨灭掉,你是无法写出什么可读的东西来的。好的文章就像一块玻璃窗。我说不好自己的哪个动机最强烈,但是我知道哪个动机值得遵从。回顾我的作品,我发现在我缺乏政治目的的时候我写的书毫无例外地总是没有生命力的,结果写出来的是华而不实的空洞文章,尽是没有意义的句子、辞藻的堆砌和通篇的假话。

一九四六年《流浪汉》第四期夏季号

乔治奥威尔(英语:George Orwell;1903年6月25日-1950年1月21日)

本名埃里克亚瑟布莱尔(Eric Arthur Blair),英国左翼作家,新闻记者和社会评论家。《动物庄园》和《一九八四》为奥威尔的传世作品。当中,奥威尔以锐目观察,辛辣的笔触讽刺泯灭人性的极权主义社会和追逐权力者;而小说中对极权主义政权的预言在之后的五十年中也不断地为历史印证,所以两部作品堪称世界文坛政治讽喻小说的经典之作,其影响绝不仅仅局限于文学界。他在小说中创造的“老大哥”、“新话”、“双重思想”等词汇,皆已收入英语词典;而由他的名字衍生出的“奥威尔主义”、“奥威尔式的”等新词,甚至成为日常通用语汇,可见奥威尔和其作品在英语国家的巨大影响。

03

我为什么要写作

文丨王小波

有人问一位登山家为什么要去登山——谁都知道登山这件事既危险,又没什么实际的好处,他回答道:“因为那座山峰在那里。”我喜欢这个答案,因为里面包含着幽默感——明明是自己想要登山,偏说是山在那里使他心里痒痒。除此之外,我还喜欢这位登山家干的事,没来由地往悬崖上爬。它会导致肌肉疼痛,还要冒摔出脑子的危险,所以一般人尽量避免爬山。从热力学的角度来看,这是个反熵的现象,极为少见。这是因为人总是趋利避害,热力学上把自发现象叫做熵增现象,所以趋害避利肯定减熵。

现在把登山和写作相提并论,势必要招致反对。这是因为最近十年来中国有过小说热、诗歌热、文化热,无论哪一种热都会导致大量的人投身写作,别人常把我看成此类人士中的一个,并且告诫我说,现在都是什么年月了,你还写小说(言下之意是眼下是经商热,我该下海去经商了)?但是我的情形不一样。前三种热发生时,我正在美国念书,丝毫没有受到感染。我们家的家训是不准孩子学文科,一律去学理工。因为这些缘故,立志写作在我身上是个不折不扣的反熵过程。我到现在也弄不明白自己为什么要干这件事,除了它是个反熵过程这一点。

有关我立志写作是个反熵过程,还有进一步解释的必要。写作是个笼统的字眼,还要看写什么东西。写畅销小说、爱情小诗等等热门东西,应该列入熵增过程之列。我写的东西一点不热门,不但挣不了钱,有时还要倒贴一些。严肃作家的“严肃”二字,就该做如此理解。据我所知,这世界上有名的严肃作家,大多是凑合过日子,没名的大概连凑合也算不上。这样说明了以后,大家都能明白我确实在一个反熵过程中。

我父亲不让我们学文科,理由显而易见。在我们成长的时代里,老舍跳了太平湖,胡风关了监狱,王实味被枪毙了。以前还有金圣叹砍脑壳等等实例。当然,他老人家也是屋内饮酒,门外劝水的人,自己也是个文科的教授,但是他坦白地承认自己择术不正,不足为训。我们兄弟姐妹五个就此全学了理工科,只我哥哥例外。考虑到我父母脾气暴躁、吼声如雷,你得说这种选择是个熵增过程。而我哥哥那个例外是这么发生的:七八年考大学时,我哥哥是北京木城涧煤矿最强壮的青年矿工,吼起来比我爸爸音量还要大。无论是动手揍他,还是朝他吼叫,我爸爸自己都挺不好意思,所以就任凭他去学了哲学:在逻辑学界的泰斗沈有鼎先生的门下当了研究生。考虑到符号逻辑是个极专门的学科(这是从外行人看不懂逻辑文章来说),它和理工科差不太多的。从以上的叙述,你可以弄明白我父亲的意思。他希望我们每个人都学一种外行人弄不懂而又是有功世道的专业,平平安安地度过一生。我父亲一生坎坷,他又最爱我们,这样的安排在他看来最自然不过。

我自己的情形是这样的:从小到大,身体不算强壮,吼起来音量也不够大,所以一直本分为人。尽管如此,我身上总有一股要写小说的危险情绪。插队的时候,我遇上一个很坏的家伙(他还是我们的领导,属于在我国这个社会里少数坏干部之列),我就编了一个故事,描写他从尾骨开始一寸寸变成了一条驴,并且把它写出来,www.58yuanyou.com以泄心头之愤。后来读了一些书,发现卡夫卡也写了个类似的故事,搞得我很不好意思。还有一个故事,女主人公长了蝙蝠的翅膀,并且头发是绿色的,生活在水下。这些二十岁前的作品我都烧掉了。在此一提是要说明这种危险倾向的由来。后来我一直抑制着这种倾向,念完了本科,到美国去留学。我哥哥也念完了硕士,也到美国去留学。我在那边又开始写小说,这种危险的倾向再也不能抑制了。

在美国时,我父亲去世了。回想他让我们读理科的事,觉apxljqENN得和美国发生的事不是一个逻辑。这让我想起了前苏联元帅图哈切夫斯基对大音乐家萧斯塔科维奇说的话来:“我小的时候,很有音乐天才。只可惜我父亲没钱给我买把小提琴!假如有了那把小提琴,我现在就坐在你的乐池里。”这段话乍看不明其意,需要我提示一句:这次对话发生在苏联的三十年代,说完了没多久,图元帅就一命呜呼。那年头专毙元帅将军,不大毙小提琴手。文化革命里跳楼上吊的却是文人居多。我父亲在世时,一心一意地要给我们每人都弄把小提琴。这把小提琴就是理工农医任一门,只有文科不在其内,这和美国发生的事不一样,但是结论还是同一个——我该去干点别的,不该写小说。

有关美国的一切,可以用一句话来描述:“American 's business is business”,这句话的意思就是说,那个国家永远是在经商热中,而且永远是一千度的白热。所以你要是看了前文之后以为那里有某种气氛会有助于人立志写作就错了。连我哥哥到了那里都后悔了,觉得不该学逻辑,应当学商科或者计算机。虽然他依旧无限仰慕罗素先生的为人,并且竭其心力证明了一项几十年未证出的逻辑定理,但是看到有钱人豪华的住房,也免不了唠叨几句他对妻儿的责任。

在美国有很强大的力量促使人去挣钱,比方说洋房,有些只有一片小草坪,有的有几百亩草坪,有的有几千亩草坪,所以仅就住房一项,就能产生无穷无尽的挣钱的动力。再比方说汽车,有无穷的档次和价格。你要是真有钱,可以考虑把肯尼迪遇刺时坐的汽车买来坐。还有人买下了前苏联的战斗机,驾着飞上天。在那个社会里,没有人受得了自己的孩子对同伴说:我爸爸穷。我要是有孩子,现在也准在那里挣钱。而写书在那里也不是个挣钱的行当,不信你到美国书店里看看,各种各样的书涨了架子,和超级市场里陈列的卫生纸一样多——假如有人出售苦心积虑一页页写出的卫生纸,肯定不是好行当。除此之外,还有好多人的书没有上架,窝在他自己的家里。我没有孩子,也不准备要。作为中国人,我是个极少见的现象。但是人有一张脸,树有一张皮,别人都有钱挣,自己却在干可疑的勾当,脸面上也过不去。

在美国时,有一次和一位华人教授聊天,他说他女儿很有出息,放着哈佛大学人类学系奖学金不要,自费去念一般的大学的law school,如此反潮流,真不愧是书香门第。其实这是舍小利而趋大利,受小害而避大害。不信你去问问律师挣多少钱,人类学家又挣多少钱。和我聊天的这位教授是个大学问家,特立独行之辈。一谈到了儿女,好像也不大特立独行了。

说完了美国、苏联,就该谈谈我自己。到现在为止,我写了八年小说,也出了几本书,但是大家没怎么看到。除此之外,我还常收到谩骂性的退稿信,这时我总善意地想:写信的人准是领导那里挨了骂,找我撒气。提起王小波,大家准会想到宋朝的四川拉杆子的那一位,想不到我身上。我还在反熵过程中。顺便说一句,人类的存在,文明的发展就是个反熵过程,但是这是说人类。具体说到自己,我的行为依旧无法解释。再顺便说一句,处于反熵过程中的,绝不只是我一个人。在美国,我遇上过支起摊来卖托洛茨基、格瓦拉、毛主席等人的书的家伙,我要和他说话,他先问我怕不怕联邦调查局——别的例子还很多。在这些人身上,你就看不到水往低处流、苹果掉下地,狼把兔子吃掉的宏大的过程,看到的现象,相当于水往山上流,苹果飞上天,兔子吃掉狼。我还可以说,光有熵增现象不成。举例言之,大家都顺着一个自然的方向往下溜,最后准会在个低洼的地方汇齐,挤在一起像粪缸里的蛆。但是这也不能解释我的行为。我的行为是不能解释的,假如你把熵增现象看成金科玉律的话。

当然,如果硬要我用一句话直截了当地回答这个问题,那就是:我相信我自己有文学才能,我应该做这件事。但是这句话正如一个嫌疑犯说自己没杀人一样不可信。所以信不信由你罢。

王小波 (1952年5月13日-1997年4月11日)

北京人,著名作家。年轻时在云南农场作过知青,插过队,做过工人、老师。1978年至1982年在中国人民大学学习。1984年前往美国留学。1988年获匹兹堡大学硕士学位。后任教于北京大学和中国人民大学。1992年后开始成为自由撰稿人。1997年4月11日因心脏病突发逝世于北京。

转自公众号“体验大地”,版权归原作者所有。